浙江水利水电学院 - 《浙江水利水电学院报》

治水故事会

(六)

2019-12-30

浏览(124) (0)

郑国渠

郑国渠是一个规模宏大的灌溉工程。公元前246年,秦王政刚即位,韩桓惠王为了诱使秦国把人力物力消耗在水利建设上,无力进行东伐,派水工郑国到秦国执行“疲秦”之计。郑国给秦国设计兴修引泾水入洛阳的灌溉工程。

在施工过程中,韩王的计谋暴露,秦要杀郑国,郑国说:当初韩王是叫我来做间谍的,但是,水渠修成,不过为韩延数岁之命,为秦却建万世之功(《汉书·沟恤志》)。秦王政认为郑国的话有道理,让他继续主持这项工程。大约花了十年时间这项工程才告竣工。由于是郑国设计和主持施工的,因而人们称为郑国渠。

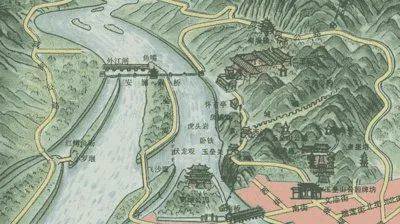

郑国渠工程,西起仲山西麓谷口(今陕西泾阳西北王桥乡船头村西北),郑国在谷作石堰坝,抬高水位,拦截泾水入渠。利用西北微高、东南略低的地形,渠的主干线沿北山南麓自西向东伸展,流经今泾阳、三原、富平、蒲城等县,最后在蒲城县晋城村南注入洛河。

干渠总长近300华里。沿途拦腰截断沿山河流,将冶水、清水、浊水、石川水等收入渠中,以加大水量。在关中平原北部,泾、洛、渭之间构成密如蛛网的灌溉系统,使高旱缺雨的关中平原得到灌溉。

郑国渠修成后,大大改变了关中的农业生产面貌,用含泥沙量较大的泾水进行灌溉,增加了土质肥力,使得农业迅速发达起来,让雨量稀少、土地贫瘠的关中,变得富庶甲天下(《史记·河渠书》)。