北京大学 - 《北京大学校报》

在100年前的五四爱国运动中,北大的青年学生积极行动,成为运动的先锋——

五四运动中的北大青年

2019-05-04

浏览(2174) (0)

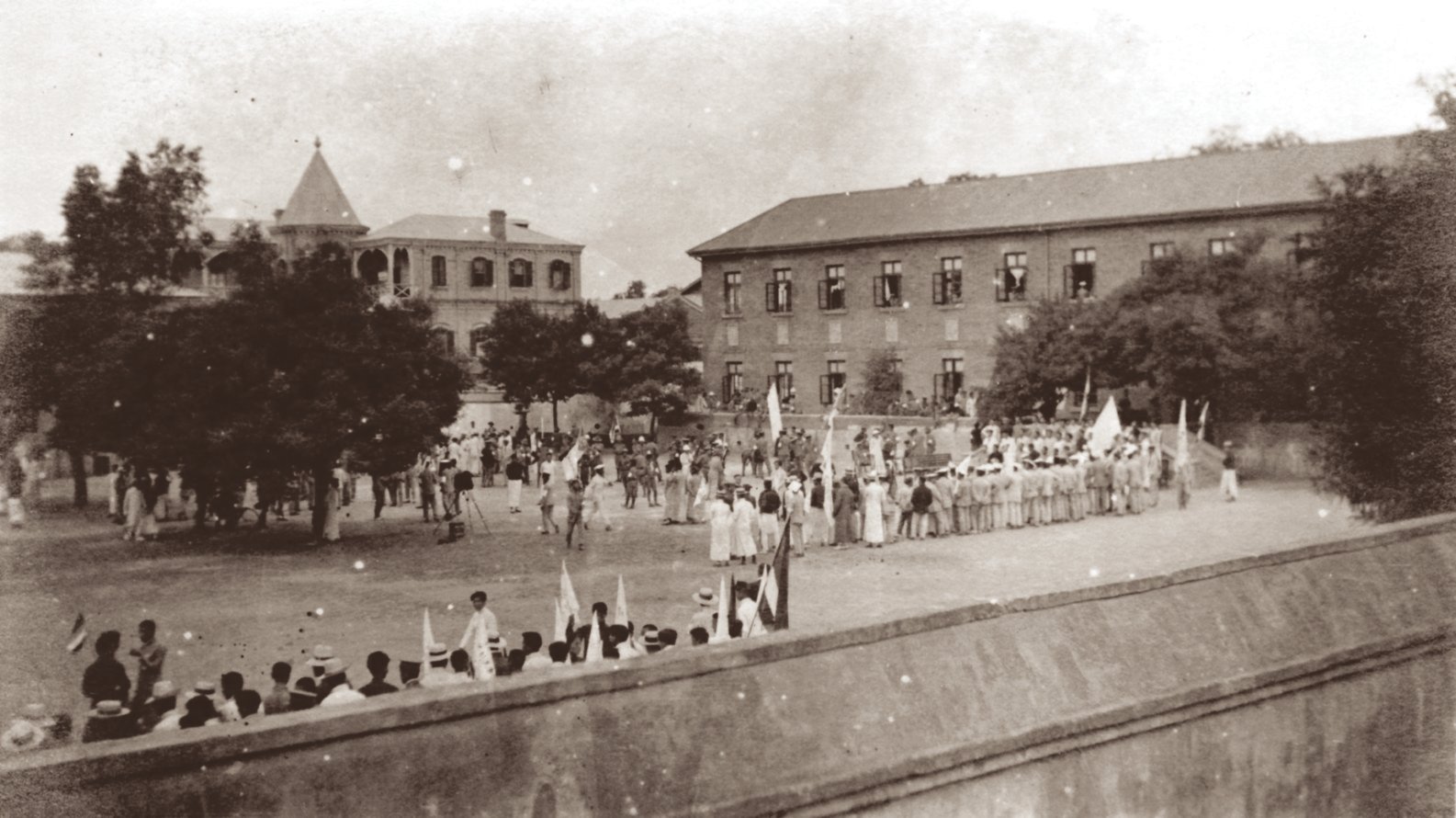

五四运动当天准备参加游行的部分学生在北大三院操场集合五四运动当天准备参加游行的部分学生在北大三院操场集合 陈国钧 陈国钧 摄 摄

1919年,中国外交在巴黎和会上的失败直接导致了五四运动的发生。北京大学进步的青年学生全都行动起来,积极投入到五四运动的洪流中。

五四运动前夜

在巴黎和会讨论战败的德国所属殖民地问题时,中国政府代表团提出了收回被德国侵占的山东权益的问题,包括北大学生在内的中国人民对此十分关注。1919年2月,即和会召开的第二个月,北大学生就召开全体大会,并推出代表联合各校学生致电巴黎专使,要求力争山东主权。4月20日,十万余人在济南举行国民大会,表达了维护山东主权的决心,并致电巴黎专使,要求他们务必“誓死力争,义不反顾”。可是结果出乎大家意料,英美法等帝国主义国家议定的合约条款竟将德国在山东的“权利”给予日本,而当时腐败的北洋军阀政府却准备在这样一个丧权辱国的合约上签字。消息传到国内,中国人民的愤怒像火山一样爆发了。

1919年5月2日,北大校长蔡元培从官方人士处得知,北京政府已密电中国专使在巴黎和约上签字。他将这个情况告知北大学生、《国民》杂志社的许德珩以及《新潮》社的罗家伦等。许德珩回忆说:我从蔡校长那里得到这个晴天霹雳的消息,便约集参加《国民杂志》社的各校学生代表,当天下午在北大西斋饭厅召开了一个紧急会议,讨论办法。高等工业专门学校一位学生代表夏秀峰当场咬破手指,写血书。大家激动得眼睛里要冒出火来,于是发出通知,决定5月3日(星期六)晚七时在北河沿北大法科(后来的北大三院)大礼堂召开全体学生大会,并约北京13个中等以上学校代表参加。会议推定北大法科四年级学生廖君做主席,推文科学生黄日葵等三人做记录,推许德珩起草宣言。

5月3日晚,大会如期举行。北大三院礼堂内外挤满了北大学生和高师、工业专门学校、法政专门学校等校学生代表。进步记者邵飘萍在会议开始时的讲话中说:“北大是全国最高学府,应当挺身而出,把各校同学发动起来,救亡图存,奋起抗争。”学生代表争相上台发表演讲,表示决心,个个慷慨激昂、声泪俱下,气氛十分悲壮。他们发出了“维护民族尊严”“保卫祖国主权与领土完整”的强烈呼声,并且要求严惩曹汝霖、章宗祥、陆宗舆三个亲日派卖国贼。会上,北大预科一年级学生刘仁静拿出一把菜刀要当场自杀,想以此激励国人,但立即被劝阻。北大法科学生谢绍敏当场撕下衣襟,咬破中指,血书“还我青岛”四字,悬挂在会场主席台前,以示为捍卫国家主权而斗争到底的决心。大会决定,第二天即5月4日,北大协同其他兄弟学校齐集天安门举行爱国大示威。

不过,当时仍然有一些学生对帝国主义抱有幻想,他们害怕斗争会影响他们的“学业”,只主张向英、美公使馆递交意见书,似乎这样就能促使帝国主义改变态度。傅斯年、罗家伦便是这些人的代表。尽管如此,他们还是参加了第二天的示威活动。

北大学生的爱国行动得到了校长蔡元培的支持。许德珩回忆说:“由于(大会)推定我写宣言,蔡先生立即批了条子,让庶务科给我一刀纸,以便印发宣言。”

深夜一点钟,大会在慷慨激昂的气氛中结束了。但是,大家并没有回去休息,而是忙碌着做各种准备工作。这一夜,北大一院红楼和三院灯火通明,人声沸腾。同学们在赶写标语,起草宣言。熟悉各校情况的《国民》杂志社社员到各校去联络。愤怒的火焰、爱国的激情在同学们的心里燃烧着……

冲向天安门

5月4日下午一点钟左右,北京十几所学校的学生3000余人,举着大、小旗子,高喊“还我青岛”“取消二十一条”“宁为玉碎,勿为瓦全”等口号,从四面八方汇集到了天安门,围立在金水桥前的两个华表之下。谢绍敏写的“还我青岛”四个字的血书也挂在天安门前,令人触目心痛。学生们在广场上开了一次群众大会,许多人发表了演说。大会决定先向各国公使馆游行示威,再向总统府请愿,要求惩办卖国贼曹汝霖、章宗祥、陆宗舆,拒绝在巴黎和约上签字。

后来大家决定到赵家楼胡同曹汝霖家里去,“负责总指挥的傅斯年,虽恐发生意外,极力阻止勿去,却亦毫无效力了”。学生们进入曹宅,对曹汝霖的家人仍以礼相待,但因曹汝霖躲进一小房间,学生们错打了当时也在曹宅的章宗祥。学生事先并没有火烧曹宅的计划,他们找不到曹汝霖,便陆续散去。但进入曹汝霖卧室的人中,“有一个同学吸香烟,身上带有火柴,(他)看到卧室陈设太华丽,十分气愤,就用火柴把绿色的罗纱帐点燃了,顿时室内大火,房子也烧起来了”。这就是“火烧赵家楼”事件。

北京学生为这次活动准备了两个宣言。一个宣言是用文言写的,由许德珩起草。宣言揭露了巴黎和会“背公理而逞强权”的实质,揭露了日本灭亡中国的野心,大声疾呼:“山东亡,是中国亡矣!我国同胞处其大地,有此河山,岂能目睹此强暴之欺凌我,压迫我,奴隶我,牛马我,而不作万死一生之呼救乎?” 另一个宣言是用白话写的,由罗家伦起草。宣言呼吁“全国工商各界,一律起来设法开国民大会,外争主权,内除国贼”;呼吁“全国同胞立两个信条”:“中国的土地可以征服而不可以断送!中国的人民可以杀戮而不可以低头!”宣言最后号召:“国亡了!同胞们起来呀!”这两个宣言把青年学生对民族命运的关切和对捍卫国家主权的决心,有力地表达出来了。

同时,在大会散发《新潮》社起草的传单中提出了“外争主权,内除国贼”的号召。“外争主权,内除国贼”便成为五四运动的基本口号,第一次把中国人民反对帝国主义和反对封建主义的斗争联系在一起了。

青年学生们站在了轰轰烈烈的爱国运动的前头,他们英勇的斗争和爱国的宣言反映了广大人民的愿望,因此得到了社会各界的广泛同情和支持。在5月4日北京学生爱国示威之后,全国各地陆续发生了学生及各界人士的示威游行、罢课、罢工、罢市等爱国运动。这次运动中提出的“和会不得签字”和“惩办国贼”等具体目标,经过广大群众坚持不懈的奋斗,最终还是胜利实现了。

北大学生在这次运动中积极组织、联络其他学校学生,召开大会,起草宣言、传单,起到了先锋作用,北大因此成为五四运动的策源地。

为什么是北大

五四运动并不是突然爆发的,也不是无组织的。之前中国新文化运动的兴起、俄国十月革命的胜利、马克思主义的传播等都为五四运动进行了准备。

1915年,陈独秀创办《新青年》(初号《青年》),新文化运动肇始。正当新文化运动方兴未艾之时,1916年12月,我国杰出的教育家蔡元培来北大担任校长。他对北大进行了一系列的整顿和改革,倡导“思想自由,兼容并包”,竭力为新思潮、新文化开拓阵地。北大教员中既有以刘师培、辜鸿铭等人为首组成的“国故派”(“旧派”),也有以陈独秀、李大钊、胡适、刘半农、钱玄同等新文化运动的倡导者和主将形成的“新派”,使得北大成为当时新文化运动的中心。

随着新旧双方斗争的深入,在校长蔡元培及新派教授鼓励下,北大师生建立了各种社团,向着封建势力和封建文化展开了猛攻。1917年12月1日,北大学生建立的第一个接受新文化的组织——阅读报社成立。之后,雄辩会、新闻研究会、进德会等相继成立。

1917年,俄国十月革命胜利的消息传到国内,使中国人民和青年知识分子受到了极大的鼓舞,大大增强了他们斗争的信心和勇气。十月革命以后,许多激进的民主主义者,由于接受了马克思主义,转变成为具有初步共产主义思想的知识分子。正是这一批最先进的知识分子领导了后来的五四运动。当时任北大图书馆主任的李大钊就是其中一员。他先后发表了《法俄革命之比较观》《庶民的胜利》和《布尔什维主义的胜利》等演说和论文,尤其《布尔什维主义的胜利》是五四运动前夜鲜明的政治指导文献。北大学生中的一些先进分子,如饥似渴地学习马克思主义,寻找革命的道路。邓中夏就是这些先进分子中的一个优秀代表。

在五四运动发生的前一年,即1918年5月21日,北大、高师、高工、法专、医专、农专、中大等校学生2000多人,为反对出卖中国的中日军事协定,举行了一次破天荒的游行请愿运动。这是中国学生第一次的游行请愿运动,可以说是五四运动的前奏。这次运动虽然没有结果,却把北京、天津的学生组织起来了。北京一部分学生组织了学生救国会(最初叫学生爱国会),联络南北各地的学生。

1918年12月,陈独秀与李大钊等又创办了《每周评论》。这是一个密切配合政治斗争、进行宣传鼓动的政治刊物。它在五四运动的思想准备方面,起了战斗的号角作用。北大的学生们也纷纷出版刊物,组织社团,除了正在筹备的少年中国学会之外,其中最重要的是《国民》杂志社、《新潮》社和平民教育讲演团。

为便于联络各地学生,进行反帝爱国斗争,学生救国会筹备出版了一个定期刊物《国民》杂志,得到蔡元培的支持。《国民》杂志社成立于1918年10月20日,当时杂志社的社员有邓康(中夏)、黄日葵、高尚德(君宇)等,教员方面聘作导师并经常写文章的有李大钊,杂志社还聘请了邵飘萍做顾问。北大学生是《国民》杂志社的骨干,据不完全统计,北大学生占社员的63%,其中主要负责人大多是北大学生。与《国民》同时出版的杂志有《新潮》。《新潮》的主编是傅斯年、罗家伦等人,胡适为顾问。虽然《新潮》存在着严重的缺点,比如对当时轰轰烈烈的反帝爱国斗争熟视无睹、一言不发,但是,《国民》《新潮》两个刊物毕竟是我国学生走向进步的一个重要标志,是新文化运动发展和十月革命影响深入的产物。

北大学生出版刊物,组织社团,进行爱国宣传等活动,为一个更大规模的斗争——五四运动的到来做好了思想、组织上的准备。

(校报记者安宁根据沙健孙《五四运动及其意义》、许德珩《五四回忆》、北大历史学系编写的《北京大学学生运动史》整理)