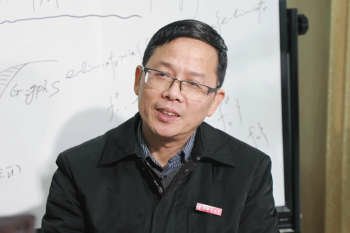

杨新民———最优化的理论与最优化的态度

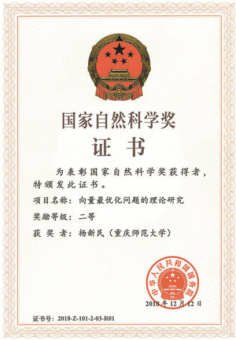

2019 年 1 月 8 日, 2018 年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂隆重召开, 其中就有我校杨新民教授的身影。 他主持完成的项目 “向量最优化问题的理论研究” 荣获 2018 年度国家自然科学奖二等奖。 这是 2018 年度国家自然科学奖数学领域的三项成果之一, 也是重庆市直辖 20 多年以来获得的第三项国家自然科学奖。 实现了我校在国家科技奖方面的重大突破, 也为我校一流学科建设提供了巨大的助力。

地方院校也能斩获 “三大奖”

国家 “三大奖” , 可以说是国内高校和科研院所角逐最激烈的领域, 因为其是反映科研单位水平的最重要体现, 而作为 “三大奖” 中含金量最大的国家自然科学奖对于高校来说更是如此。“一个学科如果获得一个自然科学奖, 就能直接入围一流学科” ,可见其对一所高校建设一流高校、一流学科的意义之重大。然而, 大多数地方院校因其自身定位, 将更多的资源放在了基础研究上、 服务地方的发展上, 而进行高端研究的队伍建设不充分,力量就会比较薄弱, 难以冲击 “三大奖” 。

国家自然科学奖改革近 20 年来, 在数学领域, 我校能成为继首都师大后第二个斩获此奖项的地方高校,离不开杨新民教授对 “最优化” 理论的不断棎索。

上个世纪 90 年代初, 某国际著名数学刊物上发表过一个关于矩阵的研究成果, 那是杨新民永远都不会忘的一个结论, 因为他曾经花了整整一个暑假的时间与它 “死磕” 到底。当时的条件不比现今, 没有凉爽的冷气, 只有一台风扇机械地对他摇头, 当他觉得空气憋闷, 推开窗, 楼下工会打桥牌的喧嚣 “声声入耳” 。但是, 杨新民凭借着一股韧劲, 成功地举出了一个反例, 一举推翻了先前的结论, 在国际社会上引起了不小的轰动。

作为重师数学学科的带头人,杨新民深知紧跟发展趋势对于学科发展的重要性。 他要求学生紧盯学术界的动态, 自己也躬体力行。上世纪 90 年代初, 硕士毕业不久的杨新民本可以通过在外上课等方式来改善家庭的生活,但他出于担心自己无法站在学科研究的前沿而放弃了这个机会, 继续埋头钻研数学理论。杨新民还经常告诫学生, 做数学研究, 要耐住枯燥, 坐得住冷板凳, 要注重师生之间知识体系的传承。 他对向量最优化理论的研究道路是从他的老师兼搭档陈光亚先生那里开启的,而他宽严相济、 自由创新的教育方法又被他的学生所学习。 正是由于杨新民这些点点滴滴向着最优化方向的努力, 一支齐心协力、 能打硬仗的研究团队逐渐成型; 也正是由于整个团队的努力, 重师摘得了国家自然科学奖, 成就了地方院校的传奇。

向量最优化, 优化了什么?

“简单来说, 向量最优化问题, 就是 ‘想从大学城去解放碑,哪条路线最短’ 的问题。” 杨新民教授这样向我们解释。

向量最优化理论,就是在数字优化问题与向量优化问题之间搭一座桥梁,通过已有的理论与方法将困难的问题转化为简单的问题。 杨教授对于向量最优化理论的研究成果, 回答了包括困扰运筹学界多年的分式多目标优化问题中有关分母函数问题、发展中国家科学院院士汪寿阳提出的关于向量标量化方面的公开问题等在内的多个问题,得到了国际学术界的广泛引用和高度评价。

向量最优化理论所属的运筹学, 在杨教授看来, 是一门 “可以学以致用” 的学科, 是一门可以真正解决实际问题的学问。无论是过去、 现在还是未来, 运筹学都可以助人类生活一臂之力。向量最优化理论, 不仅被广泛地应用于国防、 金融领域, 更渗透在日常生活的方方面面。

1987 年,还是在读硕士的杨新民和时任重庆师范学院教务处处长的王崇举教授一起, 与当时的重庆市计划委员会合作, 运用杨新民研究的向量最优化理论,共同完成了重庆市的产业政策研究,这一研究课题为重庆市对支柱产业的选择提供了重要参考依据。为完成这一课题, 杨新民带领他的团队奔赴四川、 贵州、 云南等地进行实地调研, 统计各省份的产业年鉴, 建立准确的数学模型。数学模型的建立, 需要庞大的数据, 在计算机还是稀罕物件的年代, 数据都是保存在纸质文件上的, 只能借助人力去一点点整理。 一卡车的数据档案, 杨新民与学生们夜以继日地将它们输入计算机中进行分析, 运用向量最优化理论建立模型。最终, 杨新民和他的团队得出结论: 烟草、 化工和汽摩产业可以成为重庆市的支柱产业。杨新民的推断是正确的,即便是现如今, 化工产业依旧作为重庆市的支柱产业之一, 支撑着这个城市的发展。

从杨新民开始研究向量最优化理论,到获得国家自然科学奖, 前前后后大概三十年的时间。在研究过程中, 杨新民与他的团队使用了与他们引用的专著相同的思想与方法, 正因为如此,在研究成果出来之后,向量最优化理论的引用成果便如雨后春笋般不断涌现, 历史上遗留的问题也大都迎刃而解。 《商报》 的记者这样评价杨教授: “他的成果不仅提供了理论, 还提供了方法,提供了思想。”

向量最优化理论的应用前景是如此广阔,让杨新民沉醉于其中。 他表示将继续深入研究向量最优化理论, 同时会将这个理论融入新的研究方向———人工智能。

人工智能将是新的学科趋势

正如前文所说, 杨新民教授作为重师数学学科的带头人, 要时刻把握学术界的前沿。 随着大数据、 人工智能进入国家发展战略, 作为基础科学领域的学者, 他意识到, 相关的基础研究应该及时跟上。于是在 2017 年 7 月, 经过与国内几所顶尖科研机构的深度讨论之后,杨教授与他的团队用了整整一个暑假的时间进行论证,最终决定将研究方向转向人工智能方面。

“人工智能的基础是数学中的统计与优化两大核心。” 杨新民教授解释到。

统计机器学习支撑向量及数据挖掘, 杨新民和他的团队一步一个脚印, 有条不紊地学习。为建立起一个人工智能学科的体系, 从 2017 年 7 月到 2018 年,杨新民团队共做了五件事。

第一件事是组建起一支致力于研究人工智能的队伍。

第二件事是举办了全国首届大数据与人工智能学术会议,吸引了众多学术界人士前来参会。

第三件事是培养了一批研究人工智能的人才。 2018 年上半年, 在杨新民的建议下, 重师数学科学学院遴选出 50 名应用数学系大三学生进行定向培养,在他们的培养方案中加入了人工智能拓展课程。

第四件事是就人工智能人才短缺的问题向教育部提交了三点建议: 一是组织一批专家遴选人工智能的基础课程; 二是组织专家编写人工智能课程的教学用书;三是增强人工智能学科的师资力量, 从而建立起一个健全的人工智能教育教学体系。

第五件事是积极准备承接国家有关人工智能的重大项目。在说到第五件事的时候,杨教授露出了顽童一般的笑容,“这一方面的事不能跟你们多说, 我只能透露一点, 今年我们还要搞一些突破的东西,至少是在重庆有所突破的。等着好消息吧, 到时候大家一定会感觉重师又是一个很大的亮点!”

“踏踏实实做事, 是金子总会发光” 是杨新民恪守于心的信条。当年数学系的老主任将这句话赠与杨新民,开启了他追求“最优化” 的道路, 并促使他不断实现人生的 “最优化” 。 杨新民想对重师学子说: “重师虽小,只要肯踏实做事,总会有发光的时候, 达成你的最优化。”

(记者: 许浩鹏 孙思怡)

杨新民教授在国家科学技术奖励大会上 获奖证书