兰州大学 - 《兰州大学报》

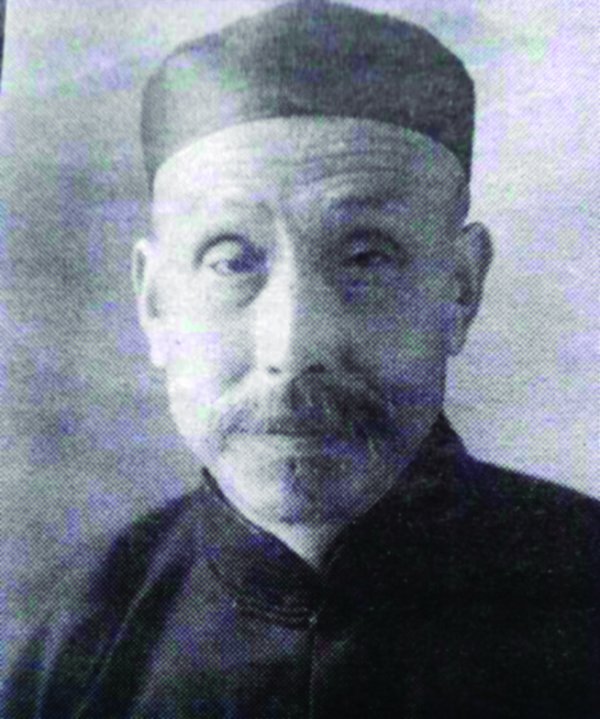

教育家 施国桢

2018-12-15

浏览(889) (0)

施国桢(1886-1963),甘肃省榆中县来紫堡乡黄家庄村施家巷人,1913年考入北京大学经济系,1918毕业后回到兰州,1918年至1926年期间任甘肃法政专门学校校长。

施国桢自幼忠厚而聪慧,7岁入私塾读书,16岁时考中秀才。踏入社会后,施国桢深感学识浅薄,不能适应社会需要,父亲施兴魁了解到施国桢有继续读书之心,就让他到黄毓林进士处求学。经过黄毓林整整两年孜孜不倦的严教和启发指点,施国桢学业进步飞快。这时适逢甘肃著名绅士刘尔炘(字又宽,号晓岚)翰林主办甘肃省文高等学堂成立招新,施国桢以优异成绩被录取,经过3年学习,于1913年毕业。同年,施国桢考入北京大学经济系,1918年春以优异成绩毕业,名列全校第3名。

施国桢一直把兴办教育、对学生做人方面的教育和人的全面发展教育作为自己毕生事业去做,深受师生爱戴并得到名人的赞扬。陇上名人水梓在其自传中写到:“我的大半生在教育实业方面致力,所以教育界的人如王庚山、施周丞、牟铎民等对我影响帮助最大。”学生平民教育家,曾任民革甘肃分部筹备委员及民革兰州市主委的苏振甲说:“我在法政学校时,校长施国桢,给我做人方面的影响很大。”

施国桢任校长期间在全国专门以上学校成就展览会评定中,甘肃法政专门学校名列乙等。当时学校还颁布并实行 《甘肃公立法政专门学校操行成绩考察方法》,对学生气质、智力、感情、意志、容仪、动作、语言等项作出具体规定;还制定了《学生操行成绩考察表》,每学期末或学年末由教员全体会议决定成绩。为砥砺品行,发展学术,法政专门学校还成立了校友会,并制定校友会会章,校友会会员为历任教职员及毕业学生。法政专门学校还创办《法政周刊》,分送省城各机关及省内各学校张贴街头,此刊宗旨为练习学识,宣传法政知识,学校、社会颇有受益。

施国桢清廉自律,对公家财务丝毫不沾,对不义之财分文不取。施国桢在兰州家住西城巷,上级规定要给他除工薪外发给车马费,他坚持不要。他说:“学府萃英门离家不远,来往方便,我年轻体健,额外照顾非君所愿,工饷已足,毫无困难,虽有规定我自愿让给其他比我困难得多的同事领取。”此事在师生中人人赞誉传为美谈。

1921年至1925年间,兰州各学校经费短缺,教职员工薪水没有保障,有的拖欠达三四个月、甚至半年、一年,而施国桢所主持的法政学校按月发放。1925年国民党省党部强迫施国桢加入国民党,但他宁愿不当校长,坚决不入国民党。他提出辞职时,学校还存有1.7万元硬币,移交时学校会计请示那批存款怎么办时,施国桢果断的说:“如数列账移交。”会计惊愕半晌,无言而去。学校教职员工无法理解,埋怨施国桢校长不考虑他们的利益。当时接替施国桢的人是国民党军队入甘时随军而来的新任教育厅厅长,此人原先对施国桢讲过一些不实之词,在接管校长耳闻目睹许多事后方知施国桢的为人,称施国桢为“正人君子也”。

施国桢爱校如家,1920年曾与刘晓岚为法政学校门前明远楼一事发生争执。刘晓岚重修五泉山时欲将法政学校门前明远楼木料拆迁到五泉山修建万源阁,施国桢为保护学校财产执意不从。刘晓岚是地方大绅士,又是施国桢的老师,未料及施国桢会拒绝,内心十分不悦,力意要搬。当时省教育厅厅长、高等法院院长等出面调解,谁知施国桢坚决不让步,并上书督省辞职,表示宁可校长不干,明远楼绝不能拆,教育厅长怕得罪刘晓岚等绅士,同意施国桢辞职并临时派人接管。这时,明远楼才得已拆迁。但半月之后,督省又下达指示不允许施国桢辞职,故又重新到职。

1926年,西北银行、中国银行、甘肃省银行专门在兰州设立银行训练所,施国桢任所长,后来又接管了皋兰兴文社,共管了12年。在此期间,施国桢继续办理兴文小学并任校长,后又开办了国文专修馆,他任馆长又兼教师,办学费用全靠兴文社房租收入维持。直到1940年冬,日本侵略者派飞机轰炸兰州时,年届54岁的施国桢辞去所担任的一切职务,以农为业。

1949年,新中国成立后,施国桢被特邀为甘肃省第一届人民代表大会代表。每年去兰州开会数日,他认真负责,将农村情况和人民群众意见多次用书面形式给省上反映。此时,省委常委、秘书长陈成义代表组织给施国桢谈话,让其担任省政协副主席、省人民委员会委员,被施国桢婉言谢绝。1952年省文史馆成立,省政府安排施国桢为甘肃省文史馆一级馆员,除正常工作以外,施国桢每日认真学习毛主席著作,将要点逐一摘录,写出不少心得。

施国桢还关心家乡子弟的教育,面对家乡子弟上学特别远的情况,施国桢四处奔走,呼吁兴办教育,经过多方努力,终于在他的故乡黄家庄办起了小学,并命名为“萃英小学”,他还亲自为校名题字。

施国桢一生热爱并献身于教育事业。他孜孜不倦,刻苦钻研的学习态度;艰苦朴素、廉洁奉公、对工作一丝不苟的高尚品德;不畏权势、坚持真理、乐于为社会为群众办事、一心为公的精神,影响、教育着一代代兰大人。