华中农业大学 - 《华中农业大学校报》

狮子山校址

的坚守本报记者 晓宣

2009-09-30

浏览(489) (0)

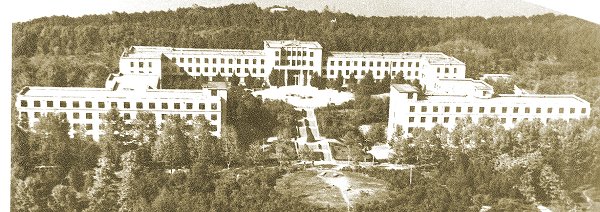

1970年代的狮子山广场鸟瞰

学校定址狮子山,不过是50多年的事。华中农大能最终定址狮子山,和武汉1954年罕见的洪水有着紧密的联系。

洪水的袭击,拥挤的校园,让全院上下都意识到,宝积庵已不适合作为农学院的永久性校址。拟选新校址被提上日程。

几度寻找、勘察、分析、对比,1955年,新校址最终落在了武昌南郊的狮子山。该地区原属武昌县所辖,1955年3月才正式划归武汉市区,十分的荒凉。

新的学校建院范围确定为为东起南湖边,西抵洪福乡周家大湾,南沿磁集岭坟山,北抵狮子山北麓。最终,学校共接收农户227户,先后两次征收了共计4969多亩的土地,加上坟山荒地共约8000余亩,一举划定了今天学校仍在沿用的土地红线范围。

从1955年开始建设,到1957年暑假完成搬迁,狮子山校区建设是全校师生艰苦劳动的结果。然而,1960年代以后,学校的办学不可避免的受到各种运动的干扰,这些干扰甚至让学校差点离开了狮子山这片福地。

从1960年开始,华中农学院至少有5次被逼限期搬迁。

1960年秋,省委要求华中农学院迁往荆州农村。此时的中国,指挥的随意性已经蔓延,学校因此抱定一个态度:其他高校不迁,我们也不迁。迁荆州的事最后不了了之。

1966年初,省委从战备考虑,再次决定把华中农学院迁往农村,并且把学院“一分为八”,分到地区办学。学校领导意识到,分散力量办8个学院,最终结果是一个也办不好。但省委的命令明确,院长许子威于是提出,“一分为八”要分几步走,不能一蹴而就,在几步走完成后学校再搬出狮子山校址。正是在此时,学院决定先办黄冈、宜昌两个分院。学校的“拖字诀”赢来了转机,“文革”开始后,拒不迁校也成为许子威的“罪状”之一。1970年、1975年、1976年,“一分为八”的话虽然不再提及,却总有新的类似说法沉渣泛起,华中农学院被迫三次准备迁校工作,“四人帮”的干将迟群甚至骂学院师生赖在城里不走。学校仍采用拖延策略,以缓和迁校的压力。

黄冈、宜昌两个分院产生于“文革”前夕,彼时的政治生活已经成为学院生活的常态。1966年2月20日,黄冈分院正式成立,院址设在新洲县涨渡湖,有土地460亩。同年3月,宜昌分院成立,院址设在宜昌市郊窑湾,有土地和山林351亩,并从窑湾乡划拨1个生产队作为教学科研基地。

“文革”后,为了集中力量办学,黄冈分院和宜昌分院先后停办,分院教职工陆续调回总院。1982年12月,宜昌分院于移交给宜昌专属,后来成为宜昌地区农校的校址;黄冈分院则于1985年全部移交给新洲县人民政府。

虽然被部队征去绣球山一带千亩土地,但华中农学院最终守住了狮子山7000余亩的土地。“文革”前后,全国多所农林院校因迁往农村而丢掉了积累多年的校址。追溯这段历史,不免让人嘘嘘而且后怕。