《青岛大学报》 - 《青岛大学报》

在多伦多大学病童医院访学

马泽刚

2015-07-09

浏览(64) (0)

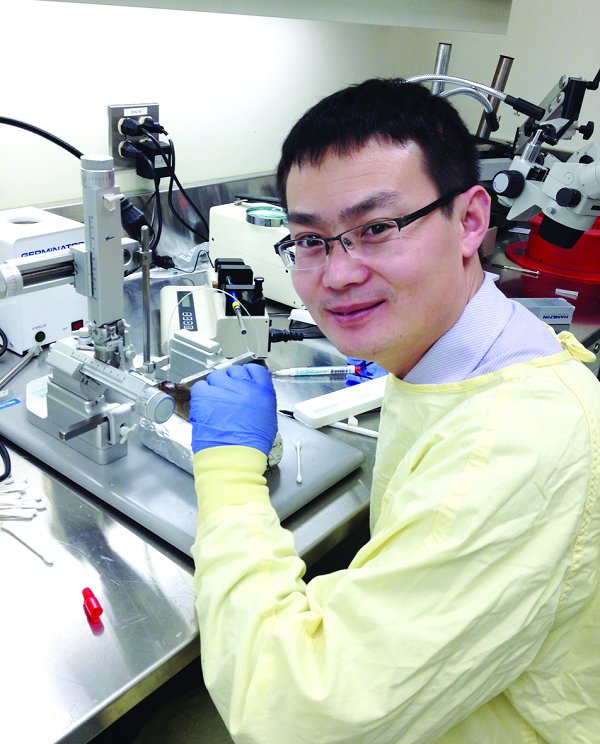

作者在多伦多大学病童医院研究院实验室。

在山东省教育厅优秀中青年教师国际访学项目的支持下,去年我有幸在加拿大多伦多大学病童医院( The Hospi tal for Si ck Chi l dren, Toronto Uni versi ty, Canada)研究院 Dr. Paul Frankl and 实验室进行了为期半年的访问学者科学研究。回想半年的经历,虽然短暂,却也颇有收获。

我和 Dr. Paul Frankl and 最早相识于我校举办的泰山学术论坛上,后来知道他是加拿大著名的神经生物学家,加拿大认知神经生物学研究学会的主席,是国际上成年神经发生研究领域的顶级专家。访学第一天,在 Dr. Paul Frankl and 的办公室里,在简单介绍了我本次访学的目的后,我和 Paul 共同制定了我的访学计划,我的这次访学生活也正式开始。

尊重每一个生命

访学期间,我的科研任务主要是进行一系列的动 物实验。因此,首先我要接受实验动物中心的各项“考 核”。尽管再三声明我接受过完整的动物实验操作的规 范化培训,但中心人员并没有对我网开一面。在动物中 心我又接受了一次全方位的培训,从最基本的动物捉 拿、麻醉、安乐死,到手术的基本操作。所有的一切都是 一个目的,尽可能减少实验中动物的痛苦。当我熟练地 完成了中心要求的各项操作后,培训老师微笑着对我 说:“谢谢你的合作,谢谢你对动物的尊重。”

在实验动物中心,我深切体会到了对每一个生命 的尊重。在这里,每一只动物都得到非常好的照顾,进 行动物实验前,实验者需要向伦理委员会提交材料,经 批准后方可进行实验。动物伦理委员会对于每一种实 验均设置了详细的标准和要求,以最大限度地减少动 物的痛苦,维护动物的权益。比如做肿瘤实验时,委员 会明确了肿瘤的大小,如果肿瘤过大就会受到从黄牌 警告到停止实验不同程度的处罚。我的实验中,要在小 鼠脑内微量注射药物,根据动物保护的要求,需要在实 验操作完成3 天内,每天详细记录小鼠的饮食、活动及 精神状态。有一次,实验完成后前两天,实验小鼠一切 正常,第三天恰逢周末,侥幸心理占了上风,认为完全 没有必要再去观察小鼠了。但出去郊游时却总是内心 惴惴不安,最终草草完成了郊游后冲回动物中心,看到 实验小鼠一如既往地玩弄着它们的玩具,内心才平静 下来。虽然动物中心很少进行检查,但这里的每个人都 近乎教条地遵守着这种制度。

珍惜学习的机遇

在多伦多大学病童医院研究院,学术交流非常活 跃。研究院里组织的学术活动大多由各个研究方向的 教授组织和发起,他们往往会针对各自的研究领域,邀 请国内外知名的学者前来讲学。这种学术活动频率非 常高,基本上每周都会有一次。我在多伦多访学期间, 重要的收获之一就是参加了各种类型的学术讲座。但 由于受到英语听力和专业知识的限制,开始有些排斥。 记得刚来十几天的时候,研究中心举行了一天的学术 报告,邀请了神经科学领域的7 名专家来介绍他们的 研究进展。可能是研究结果的确精彩,也可能是专家们 太过幽默,会场中不时发出阵阵笑声。但我坐在其中却 常常不知道大家因何而笑,因为,我根本听不懂报告的 内容。度过了艰难的一上午,中午吃饭时,遇到了实验 室另一个来自巴西的访学学者,他50 岁上下,还是一 位学科主任。闲聊时他问我:上午的报告如何?我很不 好意思地说:“我基本听不懂。”他叹了口气说:“其实我 也一样,基本一句没听懂。”他的访学时间很短,就要回 巴西了。因为我刚到,还没有完全适应访学的生活,加 之思乡心切,就情绪化地问他为什么出来“受罪”?他很 感慨地说:“因为我年轻时没有机会,因此特别想把没 受过的罪再补回来,但现实是,现在不是我不想学习, 而是我已经失去了再学习的能力!”这位异国老兄的话 让我非常震撼,我也不禁问自己是否失去了学习的能 力,或是否我也要等失去了学习能力的时候再来思考 这个问题?从那一刻起,我下定决心,一定努力学习,坚 持参加学术交流活动,不虚度这短暂的访学时光。经过 近半年的坚持,一方面我的听力得到了提高,另一方面 也对本领域的许多前沿知识和理论有了更多的了解。

自由、包容和创新

在 Paul 的实验室,完善的小组研讨会和 Journal cl ub 制度是保证科学研究顺利进行的基础。小组讨论 会在培养学生的科研思维、表达能力等方面具有重要 的作用。

实验室人员轮流主持小组研讨会,每周1 次。讨论 的内容事先和 Dr. Paul Frankl and 协商好并上传到网 上,实验室每个人都会预先了解讨论的内容,并有针对 性地做好准备。每次讨论会都像一次论文答辩会,但氛 围却非常轻松活跃。这里绝对不会有身份的区别,只有 对问题的执着。

和国内的科研工作者一样, Dr. Paul Frankl and 也 非常注重论文的发表,我在实验室期间,恰逢他的一篇 论文发表在 Sci ence 上, Paul 拿出香槟庆祝,但论文的 主要完成者却都已经离开了这个实验室。一打听,才知 道这篇论文已经做了近8 年。8 年内,先后近10 名博 士生、博士后在 Paul 的指导下从事这项研究,最后的 坚持终于有了收获,我想 Paul 庆祝的不仅仅是论文的 发表,更是对科研的一种执着和坚守。

在多伦多大学,创新不仅仅体现在论文上,研究生 不需要必须发表论文才能毕业,只要导师认为学生的 研究达到了申请学位的水平就可以组织答辩。我访学 期间, Paul 的一位硕士生就是因为改进了一种常规的 新生神经元的染色方法,顺利获得了学位。我想可能就 是这种自由、包容的对学生自主学习和科研创新能力 培养的机制,才是学生创新的动力之源。

马泽刚,医学院副教授。