燕山大学 - 《燕山大学报》

慕课来了

作者:高婷婷

2016-01-01

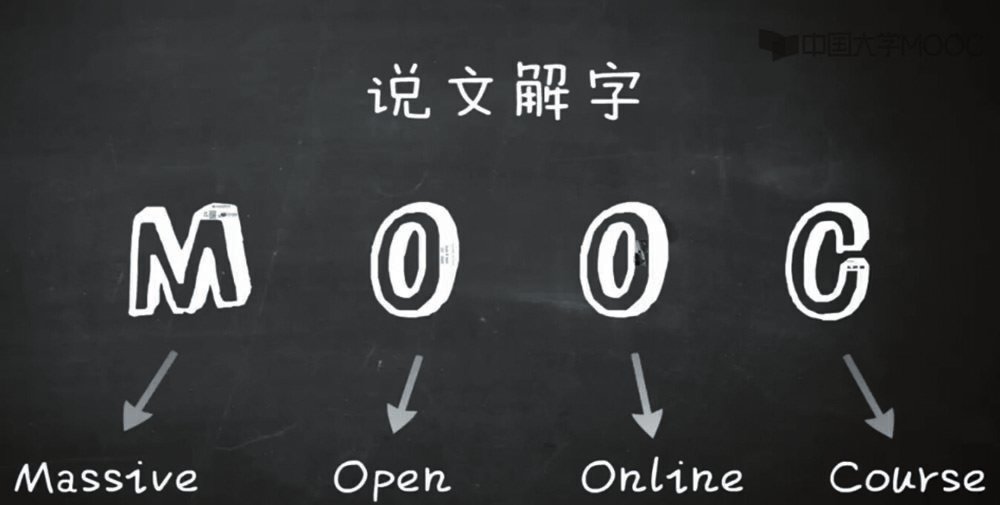

MOOC,又名“慕课”,发源于美国,是大规模在线开放课程。其中“M”代表Massive(大规模),指的是课程注册人数多,最多的一门课程注册人数多达 16 万;第二个字母“O”代表“Open”(开放),指的是凡是想学习的人都可以进入慕课网学习;第三个字母“O”代表Online(在线),指的是时间空间灵活,全天开放;而“C”则代表Course(课程)。

早在2013年7月,北京大学、清华大学和哈尔滨工业大学等十几所高校率先引入慕课,我校今年也进行了试点。在2015级本科生“计算思维导论”课程中,要求学生申请注册慕课账号,利用PC和移动客户端对哈尔滨工业大学战德臣教授的教学视频进行学习,完成相应的测验并在最后的成绩计算时,把慕课的平时学习和测验的成绩折合为总成绩的10%。

我校教育技术学研究所负责“MOOC”推行和教育工作的梁顺攀教授谈到:“我校慕课还属于试行阶段,不少同学对慕课了解程度不够高,而且对网络教学方式不太适应,因而在试行推广的过程中,出现了一系列问题,例如:许多学生由于学院要求而没有带来电脑、每月4G校园流量不足以观看视频等。”面对这些问题,学校也采取了一些举措:如开放学校的机房供学生免费使用,通过校园网观看视频免流量费等。

校方的努力为同学们使用慕课提供了方便,但慕课的推行仍然面临很多困难。调查发现,很多同学对慕课教学兴趣不高。计算思维导论课程结课半个月之后,竟然有1/5的学生没有注册登录课程账号,少数学生拖延到成绩结算前几个小时才去完成账号注册。这些问题的存在说明部分学生对于网络学习方式并不适应,变被动学习为主动学习的观念欠缺。环境与化学工程学院的王云飞谈到:“慕课将小测验与期末考试成绩挂钩激励学生观看视频课程,但由于观看慕课需要占用课余时间,测验答案又可以通过其他方式获得,所以很少会有人真正做题,认真观看视频。只是在考试前完成测验以获取成绩,这样慕课的利用率就下降。达不到学校预期的效果。”里仁学院的段梦雪认为:“慕课虽能给学生提供学习内容,但是老师对学生的言传身教,与学生之间的互动交流慕课则办不到,大学应该更注重老师与学生的课堂互动,课堂研讨等课上教学方式。这样的教学方式才能真正引发学生的深度思考。”

但大部分同学对慕课教学方式表示接受和喜爱。文法学院法学专业学生江吕静谈到:“虽然刚开始接触网络教学模式,但是我感觉以MOOC为代表的新型在线教育模式可以让我们随时随地学习,不受时间与空间的限制,这给学生提供了极大的便利。慕课规模大、免费、来者不拒的特点符合现代大学生的学习要求。”“计算思维导论”这一门课程引入慕课教学是我校教学方式改革的举措之一。据悉,“大学物理”等基础性课程也引入了慕课教学。“互联网+”时代,用“互联网+课程”的教学模式补充传统的黑板教学模式,已经掀起了新一轮的教学改革。

与传统课堂式教学相比,网络视频教学模式有着明显的优越性。从学生个人角度来看,学习者更易集中注意力,可以自主选择性学习,对于自己不懂的地方可以反复听讲或者放慢节奏,对于简单易懂的地方则可以选择快进跳过;10分钟的零碎时间也可以充分利用起来;学生可以不分时间地域进行网络互动,还可以通过慕课考试得到慕课课程证书,一举多得;这有利于使学生形成全面学习、终身学习的观念。从社会角度来看,网络教学最大的优越性在于它促进了教学的公平,北大,清华等高等学府的优质教学资源可以通过网络实时共享,让更多的人可以方便的学习到优秀的课程。

除了慕课上的教学改革,我校在实践教学与创新上也有所改进。例如,以前的大学物理实验、机械工程材料实验等课程都需要学生手动签字上交课表,实验课程安排也需要老师签字才能安排教室,调课也十分繁琐混乱,而如今通过教育系统信息化管理后,就可以对学生实行实时化数据监控,调课随用随调,实验室免费对学生开放,让实验室的利用更加充分,管理更加规范化,网络化,也更加的环保,高效。实践教学与创新管理科的徐向伟老师谈到:“网络教学对学生而言是难得的机遇与挑战,学习自主性强的学生可以把握住这一时机充实自己,发展自己,而学习自主性差、态度懒散的学生就有可能错失良机。”

新一轮教学改革与创新是以互联网为基础展开的教学管理体制与运行机制的改革,使得教学与学习具有了时代的特征,这是一个契机,带来了机遇与挑战,我们应该增强自身适应性,紧紧抓住时代脉搏,在信息化的学习时代激流勇进,树立终生学习的观念。