难忘西迁的最初岁月

(迁校伊始学校生活区的设施和建筑风格都是依照上海的样式所建)

我们是西迁人家的子弟,也可以称为“后西迁人”。父辈们当年响应祖国号召,放弃优越的生活条件,路途遥遥,从繁华的上海来到大西北黄土地,在这里永久扎根。虽然我们没有赶上西迁大潮,但出生和成长在这里,学习和工作在这里,亲眼目睹了学校的发展变化。像我这一辈人如今也已年近花甲,脑海里经常出现的是儿时情景,而那也正是迁校的最初岁月。

西安有个“小上海”

这是多年前新华社记者来交大采访后发表文章的标题,人们眼中的交大真的是这样。

西安是个移民城市,全国各地的人都有。大体讲来北郊河南人为多,东郊作为工业重镇迁来大批东北人。而交大是南方人的天下,一片吴侬软语,素有“小上海”之称。依照西迁教职工的生活习惯,校园和生活区的设施和建筑风格都是依照上海的样式所建。校领导为照顾好西迁教职工,不但建好校园和住宅,也将生活保障、卫生医疗等考虑周全。就连许多后勤保障人员也是从上海徐汇校园周边精挑细选而来的。更为可贵的是得到上海市大力支持,抽调了一批商店随校迁来西安营业。在成立的“福利部”中,包括贸易公司(商场)、裁缝店、洗染店,理发店、澡堂以及煤球厂、粮站(店)等,都是从上海原样搬来的,甚至皮匠(修鞋工)、铜匠(锁匠)、剃头匠、西装制作师都是“原装进口”。此后还引进了银行、邮局、书店和菜场等,大大方便了教职工。

大家把教学区称为“大学堂”,教职工宿舍也依然沿用上海习惯的“村”字命名。每当节假日,那些“上海鸭子”们往往携家带口,穿着整洁漂亮的服饰去游园、跳舞或听戏看电影。周末小两口逛逛商店、提着菜篮子“买买小菜”。虽然远离了家乡,也正值缺衣少食的年代,但这里依然保留着浓郁的江南味道,其中不乏那种属于上海市民的小资情调。

口音别致的交大普通话

西迁来的职工以上海本地人为主,也有苏锡常的,南京扬州的,盐城淮南的,乃至江浙闽赣、湖广山东人等,长期的磨合便形成了交大人特有的语言。日常用语虽是普通话发音,但南方腔调仍免不了。像口头语结棍(好厉害)、灶皮间(厨房)、老虎灶(开水房)、皮革子(钱包)、汤屋子(暖水壶)等,都会在日常交流中有意无意地随口说出来,不在交大长期居住的人是听不大懂的。

学校提倡普通话教学,那些西迁来的中小学老师操着zhi、chi、shi、z、c、s不分的普通话上课,我们这些做学生的也在不知不觉中得到了潜移默化。作为后西迁人,我们虽土生土长在西北这块土地上,但长期生活在南方人聚集地,口音和习性仍然还保持着南方人的风格,这也算是一种老交大的风俗传承吧。

随着时间的推移,如今学校已经“换了人间”,但就我们这些人而言,无论何时,不管在哪,每每听到这样的口音都倍感亲切。

解馋的狮子头

这是交大食堂的一道传统菜,相信一代代师生都会有记忆。当年的交大食堂拥有一批江南籍大师傅,他们厨艺高超,能做一手正宗淮扬菜。到了开饭时间,刚出锅飘香的狮子头、糖醋排骨、四喜烤麸、红烧肉百叶结等琳琅满目的菜品加上热气腾腾的小笼包,让人垂涎欲滴。

食堂的大师傅们不但手艺高,也很敬业。三年自然灾害困难时期,禽肉蛋是吃不到了,大师傅们用巧手将萝卜白菜、红薯粗粮变着花样做成各种可口饭菜,让师生尽量吃得好一点。许多60年代毕业的老校友谈起在母校的那段生活,总是对学校食堂那丰盛可口的饭菜记忆犹新,赞不绝口。

虽然西安与上海不能比,但交大人心灵手巧,很快就适应了北方的生活环境。那时家家户户打煤饼,几乎每个家庭都会腌雪里蕻和萝卜干,家庭经济情况好一点的还在窗外挂上为过年准备的“封鸡”。儿时常见到当地农民将不善吃的鸡鸭鱼虾蚌蟹拿到交大来销售,往往很受这些南方人的欢迎。他们习惯吃米,而长安县农民则常来家属区换自产的大米。当年郭达演的小品 《换大米》,交大人别有会心。记得在菜场附近有家长期经营着“糍饭”“阳春面”等上海小吃的餐馆很受青睐,每天一开门营业交大人就会排起了长龙。

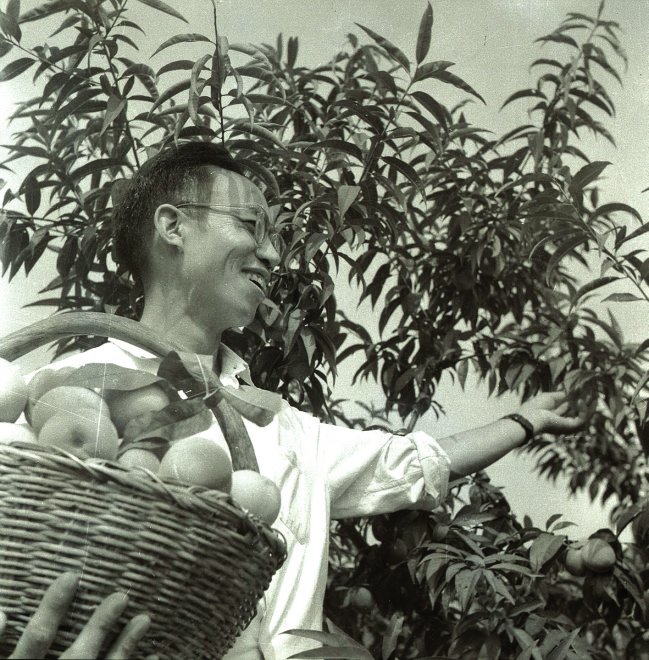

为使教职员工吃上新鲜的水果,学校分别在一村和二村开辟了果园,每到秋季都会将收获的瓜果梨桃供应师生员工。

(校农副科的同志在学校果园采摘丰收果实)(1972年)

融洽的人际关系

都说南方人精明,不好打交道,实际并非如此。迁校来的交大人具有天生的老乡情结。那时住房条件相对较差,住在混合宿舍内的职工,夜不闭户、道不拾遗。邻里之间相互串门关系融洽,有困难大家相互帮助解决。让人印象深刻的是,每逢端午节,妇女们都会在楼门外围坐在大木盆旁边聊天边包肉粽,煮好的肉粽都会送给楼上楼下的邻居分享。过年则流行邻居、同事、朋友之间相互串门拜年,其乐融融。 (未完待续)(刘鸿翔 庄稼)