山东大学 - 《山东大学报》

蒋维崧先生的“符号”意义

——为纪念蒋维崧先生诞辰一百周年而作

作者:文学与新闻传播学院 徐超

2015-09-30

浏览(115) (0)

由于求学、工作和兴趣的关系,我常年留意对启功、蒋维崧二位先生的学习和研究。我觉得,他们作为学者、艺术家和教育家等多重身份体现的“符号”意义,无论是对我还是对社会都特别重要。蒋维崧先生,作为我心目中的“符号”,可以从以下几方面看。

蒋老的基本职业是教师,所以应该首先从教育角度看他所体现的“符号”,这个“符号”就是名师。

中国文化传承最讲究尊师重道。春秋之际,私学兴起,孔子导夫先路,传弟子三千,贤人七十二,盖约言其多。到了汉代,家居教授之风更盛。令人惊叹的是,此风竟绵延两千年而不衰。发展到近现代教育,形式和规模都与旧式教育不可同日而语,其成就也固非昔日可比;但也毋庸讳言,培养人才像现代工业规模化大机器生产一样,“产品”多则多矣,而因材施教一类的个性化教育则大为减少,显然也自有弊端。李政道先生说:“我一生最重要的机遇,是在很年轻时能极幸运地遇到三位老师,得到他们的指导和帮助:束星北老师的启蒙,吴大猷老师的教育及栽培,和费米老师的正规专业锻炼,都直接地影响和造成我以后工作的成果。我的一生和他们对我的影响是分不开的。”张锦秋先生说,对梁思成老师的记忆,就像留在她“心灵里的一座巨大建筑,随便取一木一瓦,都会三春难忘”,而老师的建筑思想则更是“日出日落一般”照耀着她。蒋老曾长期受到乔大壮先生“一对一”、面对面的教育,他说乔先生是他最接近、最尊敬的一位老师,“他给我很多影响,在做人、求学各方面”。我觉得,即使在当今现代化时代,我们也还应该对传统的师徒教育方式有所借鉴。早年我在撰写《中国传统语言文字学》辨章学术、考鉴源流有关章节时,对家学、师承在文化传承中的作用就多有考察和阐述。同样,我在撰写《崧高维岳——蒋维崧和他的书法篆刻艺术》(以下简称《崧高》)的过程中,对此也有特别关注。我认为,“名师之德、之学、之艺,以及对后学的教导、指引和影响,永远是嘉惠后生、泽溉社会、丰裕学统的宝贵财富。我们研究了每个成功者背后的故事,就会懂得教育的意义、为人师表的意义,懂得教学之道、师生之道在文化传承中的意义。”

拙著《崧高》里提到的无数事实足以说明,蒋老不愧为新时代的名师。这里,我特别要说说蒋老作为学科建设中的名师身份。传统的山东大学文史见长,可谓代有其人,各领风骚。就人文传统而言,其重要特色之一,应该是山东大学兼有艺术家身份的学者所坚持的以学术滋养艺术的历史传统,而蒋老则是将此传统推向更新、更高阶段的代表。把非艺术专业的学问同艺术研究结合起来,并在汉语言文字学专业设立研究方向招收硕士生和博士生,这在全国是独创,这种独创奠定了山东大学书法文字学学科建设的基础。蒋老主持的相关学科建设,从一个侧面彰显了山东大学学科建设方面的创新理念,彰显了百年山大、百年学人的人文精神。

其次,如果从书法界角度看这个“符号”,蒋老则代表了“以学驭艺”这样一类学者艺术家和教育家。

先生的本意是专心致力于学问,但由于兴趣和时事,书法又始终与他的事业同行。特别是先生于1979年招收了两名文字学硕士生以后,学问、专长和一贯兴趣都促使他越来越向书法创作和书法研究方面倾力,以至最终从研究方向和学科上转入以学驭书的道路。想想这其实也很自然。启功先生说:文字的形是“体”,书法则是“用”。又说:“字是写出来的。”这简明的话语不仅揭示了文字与书法的特殊关系,同时也使我们找到了在两门学科间建立边缘学科的基本依据。既然“字是写出来的”,那么,“推寻点画到曲折,想见落笔纵横时”,就应该是书法文字学的题内之义。而从创作角度说,古文字书法就可以认为是古文字教学和研究的“副产品”;从理论角度说,书法文字学其实就是文字学的一个分支,其他书法方面的相关研究也同专业学问息息相关,比如书迹、书家、书论、书史等研究就往往离不开训诂学、考据学等相关学问;而且,即使把书法看成是纯粹艺术,由于研究学问的习惯,在其研究过程中,他们也会自然融入相关学问和相关修养。启功先生说“书法是老虎嘴上的胡须”,这句话实在耐人寻味。我曾为一次启功书法学学术讨论会写过题为《启功·蒋维崧·书法人才与学科建设》的论文,文中说:像启功先生、蒋维崧先生,他们是著名学者,同时又都是将自身的学问修养同书法艺术的创作和研究完美结合起来的典范,他们不仅用自己的学问、修养以及创作和研究支撑、支持着书法和书法学,他们的治学治艺道路更为书法人才的培养和书法学科的建设提供了最可宝贵的经验。在《崧高》里又进而谈到,蒋老在艺术上的成功可以启发我们认识人格、学问和沉寂的意义,大致是说:立身当以品行修养为要,为人之本在此;立业当以相关学问、能力、修养为要,发展之本在此;立艺当以传统经典为要,创新之本在此;而沉寂,其本身就是人格修炼的一种形式和过程,也是成就其学其艺的一个重要前提。2011年,《中国书法》约我写一篇纪念蒋老的文章,乃以《石韫玉而山辉》为题(2011年第9期发表)专谈蒋老治学与治艺的关系,末段说,研究蒋维崧先生治学与治艺的关系给我的启示是:立定学问的根基,同时又潜心于与此学问关系密切的艺术,相互发明,相互映衬,故能独放异彩,这就是陆机《文赋》所谓“石韫玉而山辉,水怀珠而川媚”。

我在许多场合一再说,学问和艺术没有必然联系,学问不能代替艺术。我把蒋老作为书法界的一个“符号”研究,其本意不过是想通过研究蒋老这样的一类学者艺术家,看看他们的学问对他们所从事的相关艺术具有怎样的支撑或支持意义,由此探讨书法学研究究竟涉及哪些相关学问和学科,或者说书法人才特别是书法研究人才究竟需要怎样的知识结构。我想,蒋维崧先生作为书法界的一个“符号”,其主要意义当是在此。

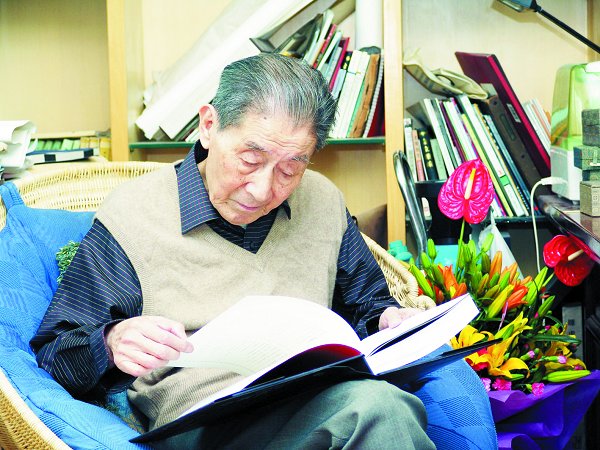

再次,我更愿意从更大的视野看蒋老这个“符号”,认为他是“德、学、艺兼备的中华经典文化的优秀传承者”。常与先生一起谈到学统:大到一个民族、一个时代,小到一个单位、一个家族,无论是某门学术,还是某种技艺,如薪火不绝,代代相传,起点就是制高点,故能越积越厚,臻于至境。其关键就在“传承”二字。传承的基本条件,就传承者个人而言,就是读书、学习和研究,犹如掘井必至清冽,其承前启后、踵事增华、发扬光大自不待言。先生一生以书为伴,读书、学习和研究是他的第一兴趣和第一需要,即使年登耄耋,依旧乐此不疲。他学具灵慧,高著眼光,学问游内,翰墨游外,所见者博,所法者高,所取者精。他灵府纯净,心无旁骛,磨而不磷,涅而不缁,于学于艺锱铢必计,难者不避,易者不为,故能独立高标,独登胜境。从这个角度看,他是中华经典文化的优秀传承者。拙著《崧高》里说:“记下一位德、学、艺兼备的中华文化优秀传承者毕生奋斗的经历、经验,以彰其德、铭其功、传其艺,就是将一个人创造的文明成果载入中华文明的宝库,永远与世共享,从而使我远古以来的中华优秀文化在永不停歇的薪火相传中踵事增华,万代辉光。”我想,研究、宣传这个“符号”的根本意义应该在此。

最后一个“符号”特别,是高山,或者说是泰山。在文化传承中,或抟扶摇而上者九万里,或翱翔于蓬蒿之间,此小大之辩也。无论从人格、学问或是艺术角度看,蒋老都属于前者。近有记者为纪念蒋老诞辰一百年来采访我,因为他首先提到拙著《崧高》,我就给他揭示了一段典故。我说:书名用“崧高维岳”,实际是点明了传主(如果把拙著归入传记类的话)是谁,更体现了我对这位传主人生、学问和艺术的评价。蒋老讳维崧,别署蒋骏;字峻斋,或作骏斋。“骏”、“峻”都含有高大、杰出的意思。这个“名”和“字”出自《诗经》。《诗经·大雅·崧高》中说:“崧高维岳,骏极于天。维岳降神,生甫及申。”前人解释说:山大而高曰“崧”,“岳”指四岳,即泰山、华山、衡山、恒山。因为《诗经》的这四句话,后代就用“崧生岳降”喻指出身高贵或禀赋特异的人。蒋老出身于沉涵诗书的官宦世家,由他而上的19代先祖基本都是官宦兼学者或兼通医术,其中明代进士二人,清代进士二人;且据史料,诸前辈在位有政声,在职享盛名。从蒋老其人、其事、其学、其艺来看,也应该够得上是“崧生岳降”的人。用“崧高维岳”四字,是把传主以及传主的人格、学问、艺术都“统一”在一座高山上。蒋老在山东工作生活了半个多世纪,毫无疑问,这座高山当然应是五岳独尊的泰山。而泰山出版社又愿意出版拙著,我说:“泰山”好,因为能与前面诸说严丝合缝地“统一”在一起。当时我还说:我们还要用著作的质量再争取一个“泰山”,就是泰山文艺奖———后果如所愿。其人、其学、其艺、其名、其字、其义与出典联系在一起,以及与书名、出版社、奖项等数个“泰山”的叠加,使人很容易想到,蒋老命中似乎注定要肩负起一个崇高的历史使命。这种巧合使我想到蒋老作为这个象征性“符号”的特别意义。而耐人寻味的是,这似乎更是一个“自有定数”的专属性“符号”。 (文学与新闻传播学院 徐超)