江苏科技大学 - 《江苏科技大学报》

风霜雪雨六十载

同窗共读情谊深

作者:宋文彬

2015-06-30

浏览(46) (0)

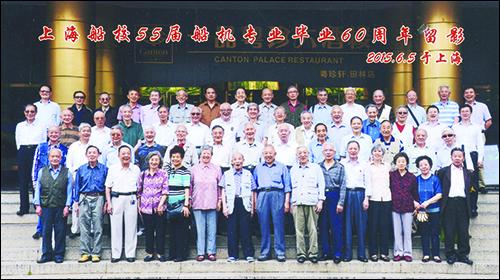

六月是一个缤纷多彩的季节,上海船舶工业学校1955年毕业的船舶机器和机械专业的四个班的同学,根据以往每年以班级小聚、五年以四个班合聚一次的约定,今年又适逢毕业60周年,班长们早就筹划发出通知于6月5日在上海相聚。对平均年龄已达80岁高龄的同学们来说,在健康允许下争取参加是件十分惬意的事,大家均早早报了名。原有184名毕业生先后到了54名。其中有在家属陪同下从外地赶来,本地的也有在人护送下坐着轮椅到场,此在校友史上年龄如此之高,毕业时间如此之长的校友聚会亦属罕见。母校获悉后也十分重视和支持,并派出原校领导和相关学院、部门人员到会看望和祝贺,使聚会增添新的光彩。

我们四个班(机307-机310)一年级时分居于上海机电工业学校机械科三个班(其中还含有部分大公职业学校最后一个班级的学生)和上海水产技术学校轮机科一个班。1953年要上二年级时被调整并入新成立的上海船舶工业学校新设立的近似专业继续学习,仍享受国家给予每个学生的人民助学金,食宿学费全免。这对于大多出身于普通家庭的同学来说,生活无愁可以静心学习。在教师们悉心教导下撑起了培养新中国造船人才的一片天地。学生毕业后工作又全部由国家统一分配,大部分人去了军工、企事业单位。当时分配是按接受单位已录用的学生分开宣布,到不同单位去的学生之间并不知情,宣布后即办手续离校到工作单位报到,同学之间大部留下的通讯地址往往是以数字为代号的“XX信箱”、“XX厂”,后来发展到我们学校先后也用过“上海7031信箱”、“09单位一六八六四部”,“镇江市414信箱”等,给人以神秘感。毕业时我班程申元同学被分配到筹造中的中国“第一造船厂”(现为渤海重工)。全校毕业生中几十人去了“上海5058信箱”(实为设计研究单位)。由于各种原因大家彼此之间联系很少,模糊了彼此的记忆。尽管生活各有不同,但那份情谊还是深埋心底,常思在校时的情景。多少年的分别,多少年的魂牵,多少年的期待,感谢时代,环境条件大变样,在退休后才逐渐问候、联系、相聚再相识愿望骤升。当我们组织起第一次同学聚会时,岁月改变了我们的容貌,每出现一个同学到场,均引起在场同学间的相互猜认,报以微笑,紧握的双手久久不分,任由思绪激荡。

回忆入校时,我们怀着同一个梦想相聚,日夜相处、同窗共读,结下难以忘却、难以割舍的珍贵友谊,同学情是心中最纯净的那方家园。那时,我们是一群20岁不到的青年,是人生最靓丽的时光。教室里有我们的欢声笑语,操场上有我们拼搏的身影,灯光下有我们刻苦的攻读,实习时有我们劳动的汗水,寝室中有我们熄灯后的夜读,学校生活让我们终生受益。这些往事常常在聚会中不由自主地涌现出来,并且还是那么亲切、感人,那么让人难以释怀。此次聚会又出现了几位60年来从未谋面的同学,我班的谢思强同学就是其中之一。他毕业时分配去了大连造船厂,后又辗转到石油战线制造石油平台,此次特地从天津赶来,带来了他一生报载的各种资料,共同回忆了学校生活,还特别提到了他也参与了我班在全校文娱晚会中表演的“轮机冰舞”。此舞以人体组成轮机形态,以肢体的机械动作表示机器的轰鸣,幽默、诙谐的轮机长车机舱的巡视检查和操作的动作,引起全场观众的笑声和掌声,当时就有两个同学说,他们还珍藏着此次的照片……

我们船机专业很多同学毕业后奔赴蓬勃兴起的造船工业第一线。参加了新中国船舶工业无数个制造业第一,第一艘远洋万吨货轮,第一台万吨水压机,第一艘护卫舰,第一台万匹柴油机,第一艘潜艇……同学们为造船工业和海军建设作出了贡献。60年过去了,很多同学当年长期执着坚守着自己的追求,所以出现了许多各级领导,技术专家,大学教师……甚至在退休后仍然发挥余热,继续追求自己的梦想。此次聚会还有二位同学还在参与“航母”的建造工作。同学们用成功证明着自己的能力和价值,我们“船机”班毕业的同学是优秀的、成功的。忆往昔,大家无愧以往。

环境在变,时代在变,但永远不变的是同学心、同学情,每次聚会结束,互道“保重”,互说“下次再见”笑言“不到九十九,坚决不能走”。聚会这份沉甸甸的友情,还会延伸到你我有生之年。用下面这首袁培基的小诗来总结我们这次聚会的感想:

《毕业六十年抒怀》

毕业六十载,回首当年事。

欢聚在浦江,造船战线闯。

相对凝眸望,硕果共欣赏。

但见鬓染霜,母校更辉煌。

(离退处)

我们四个班(机307-机310)一年级时分居于上海机电工业学校机械科三个班(其中还含有部分大公职业学校最后一个班级的学生)和上海水产技术学校轮机科一个班。1953年要上二年级时被调整并入新成立的上海船舶工业学校新设立的近似专业继续学习,仍享受国家给予每个学生的人民助学金,食宿学费全免。这对于大多出身于普通家庭的同学来说,生活无愁可以静心学习。在教师们悉心教导下撑起了培养新中国造船人才的一片天地。学生毕业后工作又全部由国家统一分配,大部分人去了军工、企事业单位。当时分配是按接受单位已录用的学生分开宣布,到不同单位去的学生之间并不知情,宣布后即办手续离校到工作单位报到,同学之间大部留下的通讯地址往往是以数字为代号的“XX信箱”、“XX厂”,后来发展到我们学校先后也用过“上海7031信箱”、“09单位一六八六四部”,“镇江市414信箱”等,给人以神秘感。毕业时我班程申元同学被分配到筹造中的中国“第一造船厂”(现为渤海重工)。全校毕业生中几十人去了“上海5058信箱”(实为设计研究单位)。由于各种原因大家彼此之间联系很少,模糊了彼此的记忆。尽管生活各有不同,但那份情谊还是深埋心底,常思在校时的情景。多少年的分别,多少年的魂牵,多少年的期待,感谢时代,环境条件大变样,在退休后才逐渐问候、联系、相聚再相识愿望骤升。当我们组织起第一次同学聚会时,岁月改变了我们的容貌,每出现一个同学到场,均引起在场同学间的相互猜认,报以微笑,紧握的双手久久不分,任由思绪激荡。

回忆入校时,我们怀着同一个梦想相聚,日夜相处、同窗共读,结下难以忘却、难以割舍的珍贵友谊,同学情是心中最纯净的那方家园。那时,我们是一群20岁不到的青年,是人生最靓丽的时光。教室里有我们的欢声笑语,操场上有我们拼搏的身影,灯光下有我们刻苦的攻读,实习时有我们劳动的汗水,寝室中有我们熄灯后的夜读,学校生活让我们终生受益。这些往事常常在聚会中不由自主地涌现出来,并且还是那么亲切、感人,那么让人难以释怀。此次聚会又出现了几位60年来从未谋面的同学,我班的谢思强同学就是其中之一。他毕业时分配去了大连造船厂,后又辗转到石油战线制造石油平台,此次特地从天津赶来,带来了他一生报载的各种资料,共同回忆了学校生活,还特别提到了他也参与了我班在全校文娱晚会中表演的“轮机冰舞”。此舞以人体组成轮机形态,以肢体的机械动作表示机器的轰鸣,幽默、诙谐的轮机长车机舱的巡视检查和操作的动作,引起全场观众的笑声和掌声,当时就有两个同学说,他们还珍藏着此次的照片……

我们船机专业很多同学毕业后奔赴蓬勃兴起的造船工业第一线。参加了新中国船舶工业无数个制造业第一,第一艘远洋万吨货轮,第一台万吨水压机,第一艘护卫舰,第一台万匹柴油机,第一艘潜艇……同学们为造船工业和海军建设作出了贡献。60年过去了,很多同学当年长期执着坚守着自己的追求,所以出现了许多各级领导,技术专家,大学教师……甚至在退休后仍然发挥余热,继续追求自己的梦想。此次聚会还有二位同学还在参与“航母”的建造工作。同学们用成功证明着自己的能力和价值,我们“船机”班毕业的同学是优秀的、成功的。忆往昔,大家无愧以往。

环境在变,时代在变,但永远不变的是同学心、同学情,每次聚会结束,互道“保重”,互说“下次再见”笑言“不到九十九,坚决不能走”。聚会这份沉甸甸的友情,还会延伸到你我有生之年。用下面这首袁培基的小诗来总结我们这次聚会的感想:

《毕业六十年抒怀》

毕业六十载,回首当年事。

欢聚在浦江,造船战线闯。

相对凝眸望,硕果共欣赏。

但见鬓染霜,母校更辉煌。

(离退处)

图为上海船校55届船机专业毕业60周年留影

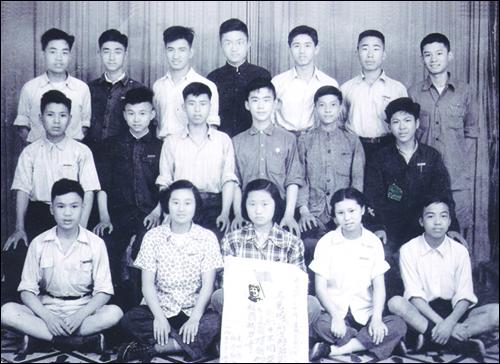

图为大公职业学校308班船机1955年毕业曹智裕留存