上海大学 - 《上海大学》

“我只想给国家争口气”

———专访抗战老兵房明毅

记者 王奇

2015-05-18

浏览(73) (0)

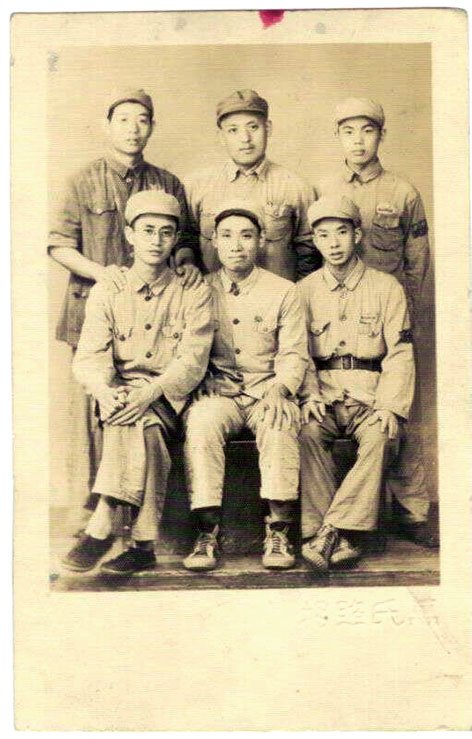

房明毅(前排中)和战友们

房明毅,1920 年12 月出生,江苏人。1941 年 12 月参加革命工作,1944 年 9 月加入中国共产 党。新中国成立后,他曾任上海国营针织厂等工 厂厂长、上海科学技术大学副校长等职。

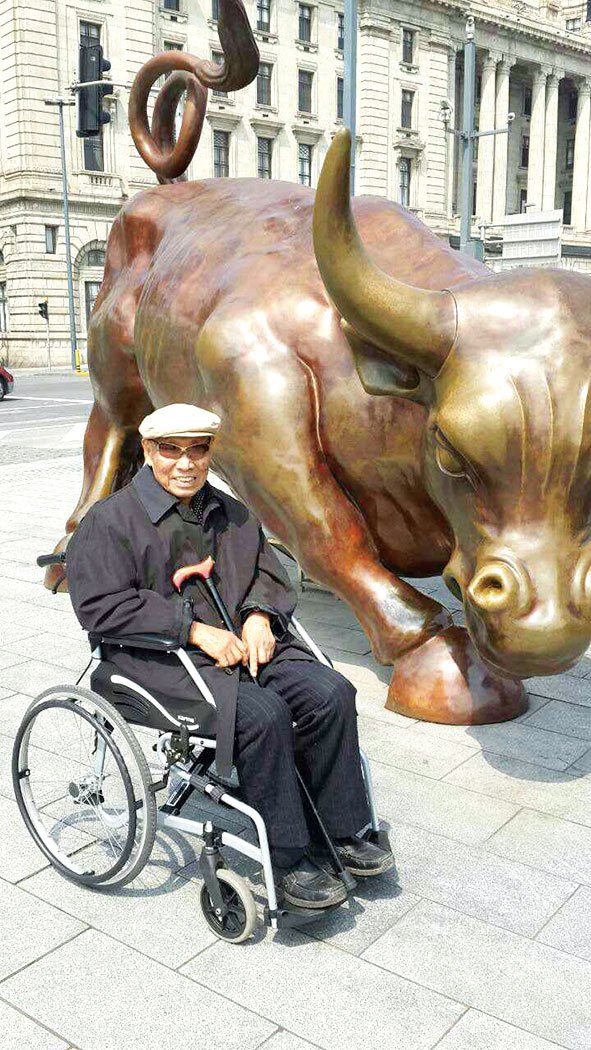

见到房明毅老人,是在华东医院的病房里。 他正靠在椅子上,白色的被褥裹着他,满脸的皱纹 和老人斑记载了他的岁月。房明毅已经95 岁高 龄,但依旧很自信地说:“别看我老了,但是当时的 事情我还记得一清二楚。”从上海的一名纺织工 人,到抵抗日本侵略者的战士,再到新中国经济、 教育的建设者,他经历了很多,做了很多。

艰难岁月,为抗击日寇斗志昂扬“我打日本人,总结起来就是因为三件事。” 虽已年至鲐背,房明毅老人却仍然思维清晰,能 够准确地记起七十多年前发生的事情。“第一, 曾经看到有个日本小鬼站在马路中间大骂,把 中国人还有路上的车都骂停了。我觉得小日本 太霸道了。”他一边讲这个故事,一边用手比划 着那个日本小孩的身高。“第二,当时我想穿过 外白渡桥,从公共租界去北边,结果被日本宪兵 暴打一顿。第三,太平洋战争爆发后,日本在上 海强征青年人去日本当矿工,我觉得不能再呆 下去了,所以就想办法跑出了上海。”老人笑着 解释,“当时真的是没办法了,觉得日本人欺负 我们太厉害,就想着一定要跑出去,不管做什 么,能打鬼子就行。”

离开上海后,房明毅遇上了新四军,但是他上 前线杀敌的愿望却没有实现。由于他是纺织工人, 拥有一定的技术基础,组织安排他加入抗大九分 校,发挥自己的特长,保障新四军的后勤补给。

房明毅所在的抗大九分校从来就没有固定 的校舍,更谈不上去食堂吃饭,进宿舍睡觉。有 时为了粉碎敌人“分进合击”的进攻,避开正面 偷袭,他们一夜辗转几处宿营地。农民的打谷场 是战士们的课堂,每个人不超过三公斤的背包 (内装有小被、换洗衣物)是最舒服的“软座”椅 子,在泥地上写字的树枝是最简单的写字工具。 哪位学员如果拥有一支钢笔,在房明毅他们看 来,简直就是奢侈品了。学员们的全部家当中, 还有一支没有几发子弹、连来复线都磨光了的 老套筒步枪。

尽管如此,学员们依然斗志昂扬,既要完成 军事、政治、文化的学习任务,又要与敌人展开 反扫荡、反清乡的斗争。在日伪敌人碉堡林立的 缝隙中穿插,谋求生存与发展。他们多次在险要 的环境中渡江。“当时南京附近是伪政府的‘首 都’,也是日本人定下的‘绥靖模范区’。他们越 是说这里镇压得好,我们越是要往里面钻。”

为了保证前线的战士们能够穿上军装,房明 毅和他的战友们必须从百姓的家中借机器,然 后利用缴获的布料,手工制作服装。“我们当时 真的很艰苦,既要随着部队到处转移,又要保障 部队的后勤补给。”战事趋于平静时,他们就和 百姓一同织布裁衣;敌人清乡扫荡时,房明毅就 和战友们一起制作军装。一件件崭新的新四军 军服就这样在敌占区被生产了出来。

南京城下,鱼水情深没齿难忘在挺进南京的路途中,由于人多船少,抗大 九分校的学员们无法在一天之内全部渡江。一 部分同志就来到扬中县八桥东门的一个小渔村 隐藏。这一夜正是农历除夕,虽然生活艰难,但 是农民还是希望有个太平年、丰收年。有的农民 在门上贴了红对联,有的正在守岁。为了不惊动 当地群众,学员们静悄悄地进了村,在农民家的 屋檐下悄悄地坐下。虽然大家肚子都饿了,还冷 得浑身发抖,但是没有一个同志去敲群众家的 门,只是静静地坐在自己的背包上。同志们坐在 那儿,纷飞的) 花就在他们身上积了起来,远远 地望去,就像一个个) 人。

天渐渐地亮了,) 也越下越小。大年初一早 晨,老百姓开了门。先一看,门口一群穿灰制服 的大兵,吓一跳;再一看,这些大兵秋毫无犯,和 蔼可亲,身上、头上沾满了) 花,又一喜———只 有共产党领导的新四军(群众称为四老爷)才能 够有这样的纪律!老百姓纷纷出来,有的拉着战 士进屋暖和,有的干脆端上一碗汤圆。热腾腾的 汤圆,热乎乎的招呼,顿时驱走了严寒。“多亏了 老百姓的汤圆啊!”说到当时新四军与百姓的关 系,房明毅非常自豪。“那种鱼水之情的场景虽 然已经过了六十二年,但是在我的脑海中映出 来,就像刚刚发生过一样,让我感动不已。”房明 毅感慨道,“我们可千万不能忘记养我们、育我 们的父老乡亲,不能忘记我们的队伍是人民的 队伍,人民的子弟兵啊!”

到达南京后,部队在青龙山上驻扎,正对着 南京城。“当时我们在青龙山的山顶,晚上看城里 的几处灯光非常清楚(可能是由于当时实施了灯 火管制)。可以说,南京城就在我们眼皮子底下。” 但是提及部队的战绩时,房明毅脸色一沉。

在抗战中后期,南京附近是敌我拉锯区。虽 然山底下就是南京城,部队却不能开展任何进 攻行动。“我们的武器实在太差了。枪不行。”老 人无不遗憾地说。“那个时候我们的枪都是老套 筒(汉阳造),中正步枪都是很稀罕的。”房明毅 介绍道。汉阳造步枪的射程只有日军三八步枪 的一半,而且“打五六发枪管就不能用了”。这样 的武器在和日军的正面交火中处于绝对劣势, 因为不能对日寇进行连续射击———打几枪就跑 尚可将就,如果真的和日军打起来,这样的武器 就不堪使用了。房明毅所在的抗大九分校,枪支 弹药更加不足,很多人拿到的第一件武器是大 刀片子,几百个人的部队,只有哨兵才能分到一 支汉阳造步枪。在巨大的装备差距面前,新四军只 能选择对日伪军队开展游击战,不断消耗敌人有 生力量———即便如此,几年时间里还是有一大批 战士英勇牺牲。

“其实我运气挺好的,被分配到了后勤单位。 如果在前线,给我几条命,你现在都不可能见到我 了。”老人笑着说道,目光却移向了别处。

转业地方,尽全力建设新中国1949 年,上海解放。房明毅从军队转业到地 方,继续从事纺织工作。

当时,国民党讥讽共产党人“只会搞军事、搞 政治,不会搞经济建设”,还断言“上海是个大染 缸,红的进去,黑的出来”。房明毅和他的同事们卯 足了劲儿,要用事实证明,共产党人能够建设出一 个更好的新中国。

1949 年到1960 年之间,房明毅先后担任过多 家国营纺织厂的厂长。“当时其实也是缺人,他们 觉得我多少懂一点技术,就让我去当厂长了。”工 厂规模不小,有3200 多号人,房明毅就怕自己管不 过来。但是,他还是尽职尽责,努力经营。“当时我 们只能用下脚料做毯子,工厂里全是‘飞花’,呼吸 都不舒服。苏联专家就嘲笑我们,说这样的工厂十 几年前就被苏联淘汰掉了。”他回忆当时援华苏联 专家的评价,“我们觉得他这样说太欺负我们。但 是技术差距在这儿,我们只能努力学习他们,尽量 为国家争口气。”

1958 年,上海科学技术大学筹建。两年后,房明 毅从工业部门转到该校任副处长,后升至副校长。

在上海科大建立初期,科研、生活条件非常简 陋,领导、师生需要一起“挖地洞、自己养猪”,而中 科院上海分院的教授们,也只能挤公交车往返于 市区和嘉定。但是,就是在这样的条件下,上海科 大被建立起来,为新中国的工业、国防建设提供了 一大批优秀的科研人才和至关重要的科技成果。

“毛泽东同志提出来,务必使同志们继续保持 谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续 地保持艰苦奋斗的作风。这个我是很赞同的。工作 上,我也是能做多少做多少,给国家争口气。” 采访后记由于种种原因,采访在尚未完成之时就被迫终 止。房明毅老人还有很多故事未及讲述。短短的三 十分钟时间里,他展示了自己平凡但崇高的抱负: 给国家争口气。这个目标超越时空,让老人奋斗了 一生。

采访过程中,房明毅老人还曾落泪。八年抗 战,数千万人伤亡。他也失去了不少战友,也有更 多的战友在战斗中负伤。“很多受伤的人,缺胳膊 少腿的,真的很可怜。他们应该得到更好的对待。”

采访中,他一直强调:“我现在没用了,只能靠 国家养着,靠人民养着。”他从未提及,自己为国家 付出了一辈子。