《商周金文辞类纂》出版:

五千余金文单字,敞开两千多年华夏世界

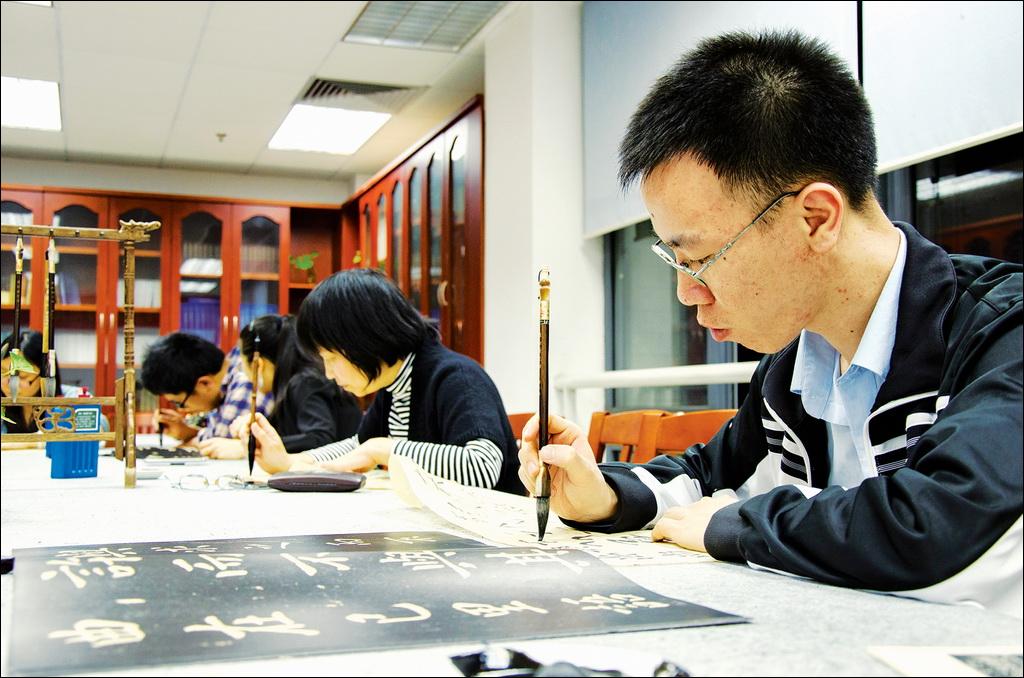

师生相互切磋 摄/郑宇云

“你往行政楼C栋三楼走,里面最安静的那个房间就是金文中心了。”金文中心研究团队成员任家贤老师说。一台风扇,两张桌子,三面书柜,几台电脑,这似乎就是商周金文研究中心的全部。然而,在书柜上整整齐齐摆放着的,是数目繁多的文字学和传统文化经典著作,那八大册《商周金文辞类纂》是中心最新的研究成果。墨绿色的封面典雅厚重,翻开内页,两千多年前的商周古文字跨越时空,在经过编纂者的摹写后焕发新的生命力。

吹尽狂沙始到“金”

呈现在读者面前的《商周金文辞类纂》,以金文单字为经,以译文为纬,配以摹本,浩如烟海,让人叹为观止。“这本著作是出土文献和古文字研究必备的工具书,可以做到一册在手就可以不用其他,资料非常全。”复旦大学出土文献与古文字研究中心主任刘钊教授如是评价。

学者们细读《商周金文辞类纂》 摄/卢紫韵

上世纪九十年代由中国社科院考古所编写的《殷周金文集成》收录铭文11983件,《近出殷周金文集》又补录1500件新出土金文资料……站在这些“巨人的肩膀”上,华南师大商周金文研究团队秉承着资料搜集尽可能全面的原则,以2011年为下限,收录青铜器铭文达到16000多件。整个编纂过程繁杂而琐碎。从34201个小句里检索出6000余个不重复的字形,合并异体,沿用《说文》部首,将五千余金文单字编成字表。然后逐字收集金文文例,先义类后时代,尽可能细致地分类。据商周金文研究中心负责人秦晓华副教授回忆:“这个研究项目,张桂光老师带着我们做,一周有一半的时间坐在办公室,基本没有寒暑假。有时候为了赶项目,连续几天不睡觉。根本没有时间考虑娱乐,需要耐住寂寞。”

从2006年开始,张桂光教授接手了金文研究项目并着手在华南师范大学组建研究团队。作为《商周金文摹释总集》的姊妹篇,《商周金文辞类纂》的编写工作于2009年启动。历时五年,这个年轻的团队把这块“工作量大到像天文数字般”的硬骨头啃了下来,于2014年顺利付梓。“非常优秀、非常有战斗力、非常能出高质量的活儿”,这是中华书局总编辑顾青对商周金文中心这支年轻队伍的高度评价。

“毛笔给了金文生命”

与以往同类书籍最大的不同是,《商周金文辞类纂》结合了摹本与铭文的释文。曾经参加过《甲骨文诂林》编写的刘钊说:“当时我们用对临的办法,材料摆在一边,我们拿一张纸照着临摹。”而华南师大商周金文研究团队却采用牛宣纸盖在铭文上摹写的方法,基本保持金文形体的原貌,为读者核对原文和对释文进行研究、判定提供很大的便利。正如顾青在研讨会上所说:“我们现在做的工作是为几千年负责。”金文研究团队将16000余件铭文都逐字逐字一丝不苟地摹写下来,背后付出的心血难以言说。“他们可以说我们眼光不到,材料不够,但不能说我们态度不对,诚意不足。”

习字,研学 摄/李海花

“我们的优势就是摹。”张桂光自信地说。即使专业人士看拓本也眼花缭乱,文字圈以外的人看拓本就更累了。然而,经过摹写,拓本过滤了一些与文字无关的东西,还能把残缺的笔画补全,看起来更美观清晰。吉林大学副教授吴振武颇有感触:“摹写是一件真正的手工活,无论科技如何发达,手工显得越来越珍贵,我希望这能延续下去。”摹写是第一步,然而摹写不是一开始就行的,摹了再打回去,再摹再打回去,摹写的功力就是这样日积月累地锻炼起来。“在摹写方面可以说达到非常高的水平。”中山大学陈永正教授感慨容商二老的学术传统在华师传承并发扬光大,“金文有两千多年了,是毛笔给了金文生命,让它活了起来”。

“放手让学生自己去研究”

金文研究的工作量比较大,中心的常驻人员只有秦晓华和任家贤。“我们中心现在主要是人力不足,固定人员就只有两个,其他都是流动的。”张桂光说。由于人手缺乏,所以金文中心会在招收一些对古文字比较感兴趣的学生进来。学生进来后先跟着老师学习古文字知识,等到掌握相关的知识后就开始帮助老师搞研究。

文学院2012级何满福在2014年暑假参与金文中心研究工作,“当时我们几乎整天都呆在金文中心,大家一起收集资料,练习书法,谈论学术问题,气氛非常融洽。”刚开始他对金文一窍不通,于是反复地摹写和阅读《甲骨文合集》和《商周金文》,“有些同学上手比较快,但我用一年多时间才把这两本书吃透,也找到了基本的学术路径。”在遇到难题时,学生们会讨论解决,实在解决不了,才去问老师,这也是金文中心老师对学生的基本要求。张桂光表示,“要放手让学生自己去研究。”

“在金文中心从事研究之余,我们最常做的事之一就是练习书法。”国学班2013级赵同学说。金文中心这一培养模式,其实是从容商二老那里继承下来的。“摹写与书法是分不开的,现在搞古文字的很多都没有搞书法。容商二老这一脉后来传到马国权,还有陈永正,我们这几个人都搞书法,这是我们的优势。”张桂光强调。现在,摹写已经成为进入金文中心的学生的必修课。对此,副校长郭杰表示,中心既重视科研又重视学生培养,这种发展模式必将结出更为丰硕的成果。

商周金文书法展 摄/卢紫韵

金文丛书的编写,不仅仅是一本书的意义,而是容商之学在张桂光的带领下于华南师大生根开花;金文中心的成立,不仅仅一个学术的研究平台,更是培养学生走进古文字学术领域的沃土。这些年轻的面孔,将会让古文字这个古老的学科拥有灿烂的未来。(本报记者 胡志贤 黄贡转 实习记者 张上求 周倩瑜)