中国海洋大学 - 《中国海洋大学报》

回忆父亲陈修白的点滴往事

作者:□ 陈鲁

2014-06-12

浏览(645) (1)

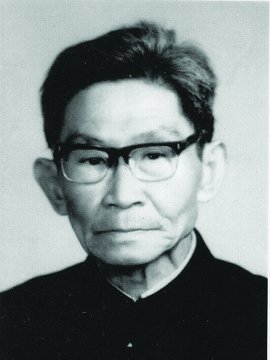

我的父亲陈修白1917年出生于上海金山。他于1934年上海沪江中学毕业后到日本东京第一高等学校学习。抗战爆发后,回到国内,考入上海圣约翰大学生物专业,毕业后留校工作,后又到上海天丰制药厂工作。从1945年6月到1949年5月,父亲担任国民党政府农林部淡水养殖场专员,中央水产实验所技师,渔业善后救济物资管理处专门委员、渔业课课长、加工课课长等职。在农林部工作初期,父亲被选派到美国内政部渔猎处实习,实习时又进入华盛顿大学渔业学院学习。1946年因祖父去世,父亲回国。1949年5月上海解放后,父亲到上海水产公司工作,任厂务处鱼肝油部门负责人。建国后,父亲接受山东大学水产系的聘请,从上海到了青岛。

1950年父亲被委任为山东水产公司鱼肝油厂第一任厂长。那时,我国鱼肝油工业尚属空白,他根据现有条件建立了我国第一个鱼肝油生产基地。当年,萃取鱼肝油就成功了,从1956年起任青岛水产公司工程师、青岛海洋渔业公司总工程师。父亲还负责建了青岛鱼粉加工车间,曾参与建设前苏联、波兰、朝鲜、越南等国家鱼肝油厂的设计和建造,也参与了厦门鱼肝油厂的建立。

1980年,山东海洋学院学院水产系复建时,父亲再次接受学校的聘请,回来任教,直到2006年去世。他在水产品加工和贮藏领域工作了六十年,从事教学工作近三十年。期间父亲曾当选为青岛市第二、三、四届人民大会代表、山东省第四届人民大会代表、山东省第五届人民代表大会常务委员会委员,他还是我国水产品加工与贮藏工程学科硕士点和博士点的第一位指导教师。

父亲去世后,单位的悼词中说他在水产品综合利用领域如低值鱼类的加工技术,分子蒸馏法提取鱼油高不饱和脂肪酸技术方面的成果达到了国际先进水平;参与组织出版了《中国农业大百科全书》等各类学术专著和标准多部;参与主持的科研项目获省级科技进步奖一项,为我国水产品加工与贮藏学科的建设、繁荣与发展作出了重要贡献。他谦和、平易近人的态度,不仅提高了教学效果,也赢得了“宽厚的长者,学业的良师”的一致赞誉。他十分关心学生的学习、生活与思想,即使在学生毕业以后,仍关怀倍至。他竭诚扶助中青年学者,培养了众多的水产品加工技术人才,许多学生已成为我国水产品加工行业的骨干力量,有的成为国内知名人士,有的成为“泰山学者”特聘教授、博士生导师、学科带头人。

父亲的工作我并不是很了解,但说他谦和、平易,我深深赞同。父亲淡泊平和的生活和工作态度,使他容易被岁月的烟尘淹没,在人们的记忆中仿佛也没有什么特别的情绪,然而,在走过了人生长长的曲折路之后,重新回忆和体悟父亲的淡泊态度,我更有一种深深的崇敬和思念之情。

父亲一生没有什么豪言壮语,但我觉得他是有信念的人。在文革期间,父亲被打成“反动学术权威”,被隔离审查,后来又被下放到渔轮修造厂劳动。他曾拉着一大板车的物品,从小港码头走到水清沟,往返有四十多里路。那时他已年过半百,一个长期做技术和研究的人,干这样的体力活儿让我们很心疼,但他却不说什么,坦然接受命运的安排。令人压抑的是,在沉重的劳动之后,还要经常被叫去“审问”。作为“有问题”家庭的子女,我初中毕业就失业,不分配工作,不能读书,找了临时工做还要受歧视,有较大的心理压力,有时不免有怨言。父亲在这时总会说,要相信党,一定会好起来的,况且现在已经比战争时期好多了,起码不颠沛流离,日子还是比较稳定的,不要只看眼前,一个国家不会总是这样一种状况,不会长久的。

在那样非正常的岁月里,人与人之间的关系变得紧张和敏感,但父亲仍然保持着他的“做派”。有一次,父亲对我说:“这个月家里开支要紧一点,我把钱借给别人了。”我们平时没什么积蓄,这下令我这个管家有点为难,说,不能少给点吗?父亲却说:“人是到万不得已才会借钱的,开了口,就不能拒绝。我们自己紧紧就行了。”在文革时,常有人来 “外调”,让父亲在别人的一些审查材料上签字,有时也让他写揭发材料。父亲抱着一个“没有的事情我不能瞎编”的立场,外调干部就朝他拍桌子、辱骂。有时回到家说起,他很气愤,说就是死也不能这样编造别人。

父亲以善良宽和立身处世,但他仍有自己的硬,一种硬骨气和做人的基本原则。他面对命运的坦然、淡然和沉静帮助我度过了那痛苦而畸形的岁月。有一次他们单位有个人对我说:“你父亲是个好人,我们不忍心批斗他”。几十年了,这句话都在我的心里清晰地藏着,也使我相信,善良和宽和的品性在什么时代都会得到认可的。

父亲将公和私分得很明,他不会假公济私,哪怕是一张纸一个信封。但在我记忆里,他常是以私济公。他做实验,让我到街上用家里钱买材料,即使一个笔记本也都是自己买。我有不解,他总是说“国家还不富裕,经费也紧张,这点钱我还拿得出,能省一分是一分”。父亲去世后,我整理他的抽屉,发现了好多买教学和实验材料的发票。我还听父亲的学生说过,他曾跑到中山路外文书店买外文工具书,还影印一些“内部资料”,用了一百多,都给了单位,那时他的工资不过两百。有一次他还自掏腰包拿出八百元做海参罐头实验。在很多人看来,这真是一种傻的表现,但在父亲那里,却再正常不过。

这样一个慨然假私济公的父亲,对名和利真是放到低之又低的位置。1980年,他被再次聘到山东海洋学院水产系,给的是副教授待遇,而他在1950年被聘时,就是教授。很多人为他鸣不平,我也催促他要去问个明白,父亲却说,这无所谓,不缺吃不少穿就行了,只要有工作做,其他无所谓。后来在不少人帮助下,他的职称还是调整为教授了。

在八十年代刚开放时,父亲的好友从香港来看望他,提出可以带一个孩子到香港去发展。我们对这个机会很期待,父亲却谢绝了,我们很不解。父亲说,在哪里也要靠自己的实力,到香港工作是这样,在内地也是这样,何况出去总是要麻烦到别人,日子自己能过得去就不要麻烦别人。“不要拉关系”,这是父亲对我们的教导。那时我在工厂里工作,父亲家族交往中很有一些有名望的人,但他从不去找,也不让我们去找。他年老后患了小中风、帕金森氏综合症,却还要工作,工作起来也没有时间观念。姐姐和哥哥都在外地,为了照顾父亲,我常常要请假,工作时也需早出晚归,偶尔还要上连班,两天两夜,父亲的饮食就成了大问题。在父亲得了一过性脑缺氧晕倒过几次后,我提出让他找找单位安排我进校办企业,可以离家近点,照顾起来方便。他不同意,我再三恳求也不行。但为了照顾父亲,我只有硬着头皮找领导帮忙,最后还是调了工作,父亲为此多次埋怨我给领导添麻烦。

父亲对私利很自律,对知识却深深热爱着,这热爱,在我看来还有些“贪婪”,他八十二岁时带完最后一个博士生才退休。他尊重知识和工作本身,即使身处逆境也是如此。文革时,我的一个同学从她厂里拿来一份日本产的小森半自动印刷机说明书,说单位进口这台机器多年,因无人懂日语,机器就没有正常运行,同学问父亲能不能翻译。父亲早年留学日本,普通翻译他应该还可以,印刷与水产是风马牛不相及,可他很愉快地答应下了,查资料,买字典,白天还要劳动,晚上就琢磨。看到父亲那么辛苦,我曾劝阻他,可他硬是翻译了出来,还得到了同学厂里的好评。其中有个专业名词:鼠笼式,厂里老师傅说,许多人不知道,太专业了,这个翻译一出来,机器的所有问题都解决了。

有一次父亲担任一个博士毕业论文的答辩评委。论文中用到有关“模糊数学”的概念,这是一个新学科方向,父亲不了解,于是跑图书馆和书店,还找数学系老师请教,托远在北师大的朋友查询资料,忙得很辛苦。有人看着他太累,就劝说,又不是你的学生,也不是你一个人审,别那么认真。他说,这是工作,要对学生负责,也要对评审工作负责,再辛苦也得一字一句斟酌。

父亲的一生是清贫的,然而从他那里,我认识了贝多芬、巴赫、莫扎特、肖邦等伟大的音乐家,还有大小仲马、巴尔扎克、雨果、托尔斯泰等伟大的文学家,音乐和文学是父亲的挚爱。有一次参加大百科编撰会,发了八十元补助,他立刻转身到了音像店买了十几盘盒带。每次出差,带回家的除了书就是音乐光盘。他对音乐的这种热爱往往会打破我对他“淡泊”“平静”的认识,我总觉得父亲心里藏着对生活的热爱激情,只是以他自己的不被人轻易理解的方式。

上溯到父亲的成长背景,这看似矛盾的性格或许可以得到理解。祖父陈陶遗是上海松隐镇人,光绪二十七年的秀才,在那个时代和许多有志青年一样选择了弃旧学以新学改造中国的道路。他早年留学早稻田大学,和孙中山、黄兴等辛亥革命领导人有深厚交往,在同盟会中担任暗杀部副部长,并负责筹措起义经费。他的名字是章太炎为他改的,取义“陶唐氏之遗民”。 还和柳亚子一同发起创建了南社,和革命党人一起创办了中国公学。南京临时政府成立后,祖父被选为临时参议院副议长;同盟会改组后,当选为国民党江苏省支部长;袁世凯当总统后,他回乡隐居。1925年冬,孙传芳自称五省联军总司令,提出“苏人治苏”口号,祖父被簇拥到南京就任江苏省长。任职期间,他尽力维护地方治安,重视农业,清理财政,废除苛捐杂税,提议收回租界。1933年应史量才之邀,担任上海市临时参议会秘书长。抗战爆发后,因病留沪,汪精卫曾亲笔写信要他出任伪江苏省长或上海市长,被祖父拒绝。侵华日军总司令冈村宁次也上门来“请”,他不为所动。在此时期,他力所能及地做了不少有利于抗日的事。抗战胜利后,祖父愤慨于国民党人员的巧取豪夺,告诫后辈不要做官,1946年拒绝出任国民党上海市参议会会长,同年,在贫病忧愤中去世。黄炎培等人为他举办了丧事,乡邻友好用“贞毅”两字,作为他的谥号。

很多年,作为后代的我,未曾从父亲口中得知过详细的家族历史,当我们作为陈陶遗后人被金山家乡召唤时,我才真切地知道,父亲来自这样一个家庭,成长在这样一个时代。他的公私分明,他的淡泊名利,他的尊重知识,热爱音乐和文学,一切的一切,才在我心里得到一个彻底的解释。

若说“贞毅”是世人对祖父的评语,那么,淡然而立,是父亲在我心中的形象。