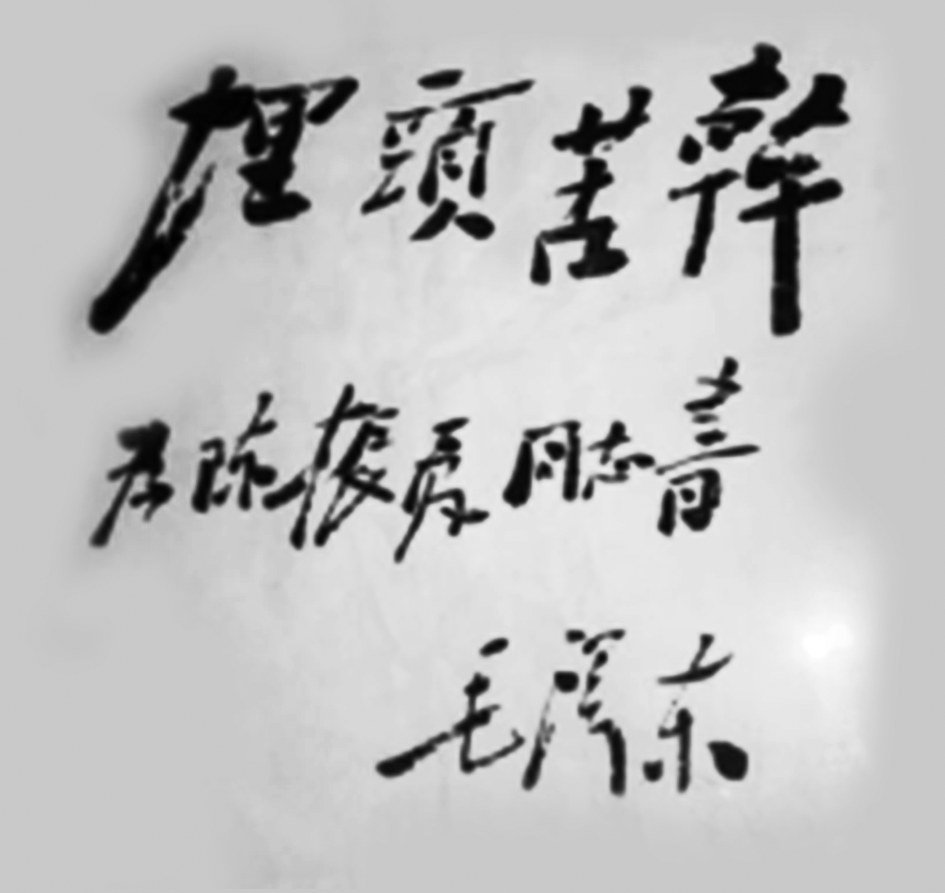

毛泽东题词“埋头苦干”

1944年5月,毛泽东为时任延长石油厂厂长陈振夏亲笔题词“埋头苦干”。伟人的题词,既是对陈振夏的高度表扬,也是对延长石油人的最高褒奖。让我们翻开历史的画卷,去感悟埋头苦干题词的艰辛故事。

1937年,日本帝国主义发动侵华战争后,陈振夏投身于抗日救亡斗争,参加江阴沉船封港行动。同年底,他离开上海奔赴延安,投身到火热的革命中。1938年2月,任延长石油厂技正和工程师,1941年至1945年任延长石油厂厂长。刚到石油厂工作,一切显得十分萧条,仅有的一本专业参考资料就是《最新化学工业大全》,如何尽快恢复生产,为革命多产原油便成了陈振夏日谋夜想的心事。通过走访老职工,徒步现场考察,陈振夏撰写出《延长石油厂目前的改良和今后的发展计划》,并设计制造了打捞工具、制蜡机和编芯机。他和职工一起排除万难,组织职工因地制宜,就地取材,采用挖土窖的方法,建成原油储存池。为了解决运输困难,他又带领职工自己动手修通了七里村至延长县城的汽车路。炼油需要煤炭,他便组织力量建成自己的煤矿,修通了延长县城至石马科煤窑全长30多公里的马车道,解决了制约炼油燃料供应不足的问题。

那时,炼油部设在延长,永坪区原油采出后,要装进油壶,用牲畜驮运至延长炼制。没有运油工具,以陈振夏为代表的延长石油厂工人们就用柳条编制油篓子,把大量的灯油和石蜡用牲畜驮运到延安和边区各地,保证了前线和边区石油物资的供应。在钻机“搬家”时,笨重的锅炉、汽机和井架,全靠人力扛、拉、滚、撬、顶。当年盟军记者西北考察团哈里森.福尔曼在《来自红色中国的记录》写道:“边区的生活和中国其他地方一样,是很苦的,但从石油工人这种乐观的言谈中,我听到了希望和自信的声音。”一位曾经到延长石油厂采访的《解放日报》记者这样描述工人钻井场面:“人分两班,摇动巨大的绞盘,一炷香的工夫轮流一次。摇把工人非常卖力。绞盘发出急促的喘息,他们笑着又唱着。天下做如此单调工作的人,都会如此愉快吗?”。

就是凭借这股埋头苦干的精神,延长石油厂的工人默默地为中国革命做着奉献,同时也涌现出一批埋头苦干的石油代表人物,受到了党中央、边区政府的赞誉。1944年5月,在陕甘宁边区召开的工厂厂长暨职工代表大会上,陈振夏获得“陕甘宁边区特等劳动模范”的称号,毛泽东亲笔为他题词“埋头苦干”。1945年,在陕甘宁边区劳模大会上,陈振夏被评为特等劳动英雄,毛泽东亲笔题写了“生产战线上的英雄”奖状。

伴随时代的更替,延长石油人把“埋头苦干”与“开拓创新”的时代精神相融合,孕育形成了延长石油“埋头苦干、开拓创新”的企业精神,激励着一代代延长石油人奋力拼搏、敢为人先、自强不息、勇往直前。(师乐整理)