在西方书写中国历史

美国汉学家史景迁做客“当代学术开放讲堂”

3月9日,世界著名汉学家史景迁(Jonathan D. Spence)及夫人金安平(Annping Chin)应邀做客“当代学术开放讲堂”。本次讲座以史景迁重新出版其套书及《改变中国》为契机,同时邀请到了史景迁系列作品中文版主编香港城市大学郑培凯教授和鄢秀女士参与讨论,北京大学历史系教授荣新江担任嘉宾主持人,就“在西方书写中国历史”为主题为美院师生呈现了一场精彩的学术讨论。

本次讲堂内容依照各位主讲人的发言共分为三部分,分别是一、史景迁与中国文化、历史的渊源及其学术态度和写作习惯;二、史景迁的第一个博士生郑培凯对学习历史的看法和建议;三、史景迁著作翻译过程中遇到的语言、文化等问题。

史景迁是在美国生活的英国著名汉学家,学术主持宋晓霞教授引用白修德(JTheodore H. White)的话,称史景迁的著作“把学术提升到美的范畴”。史景迁在讲座中谈到,出生于二战时期的他在六岁的时候就对历史产生了兴趣,最早阅读的历史书谈及中国绘画的笔墨,他在童年时认为中国是二战的英雄,刺激了他对中国历史的兴趣。他关注近代中国历史是受到老师明清史专家房兆楹 先生影响,接触正史,老师告诫他从中国一些老生常谈的历史问题中看问题,从批判角度关注正史,在这样的历史研究方法下史景迁完成了他的博士论文《康熙与曹寅》。

美国耶鲁大学在太平洋战争后成为训练中文、日文的基地,一直到1949年。史景迁去时耶鲁已经转型为和平时期要了解中国和日本的重要学术基地,他在那里学习了中国古典文学和文言文。故宫博物院迁到台湾时,很多材料被留在了台中,在老师房兆楹的引荐下,史景迁接触到了台北故宫封存的档案,包括康熙皇帝的朱批,为其早期研究康熙获得了一手资料。

史景迁的力作《改变中国》是讲述从利玛窦到苏联专家离开中国的历史,他认为这些十多个国家的外国人都是拿自己国家的环境做对比来改变中国,这些不仅是中立的故事,也牵涉到历史情感的问题,他的这些早期观察具体的历史人物影响了其后来研究中西方文化碰撞的问题。

史景迁的夫人金安平女士现任教于耶鲁大学历史系,与观众分享了史景迁先生收集资料、写作历史的私人经验,她讲到史先生成年后才学习汉字,而康熙也有同样的经历,使得史景迁对康熙深感兴趣,同时史景迁阅读到历史新材料时总是十分的兴奋,但在写作时不能有任何干扰,是完全进入一种忘我的状态。

香港城市大学中国文化中心主任、教授郑培凯则谈到了中西方历史教学的差异,中国更多是灌输式教学,做宏观研究,而西方更多是启发性教学,注重独立批判的思考能力,并主张有各种的历史,关注历史中活生生的人,关注生活本身,历史有各种各样的讲法,我们对历史中每一个有血有肉的人要尊重,这也是史景迁给予我们的启发,从西方书写中国历史,是换一种角度研究中国历史,终是形成各家之言。所有的历史讨论都有一定的偏向,要尽量地达到可靠。历史阐释的偏颇总是存在的,作为学者要有独立思考的能力、开放的心,以及抽丝剥茧的耐心。

学生 苏典娜 周颖南 张柏寒/文

美术馆 董慧萍 全晶/图

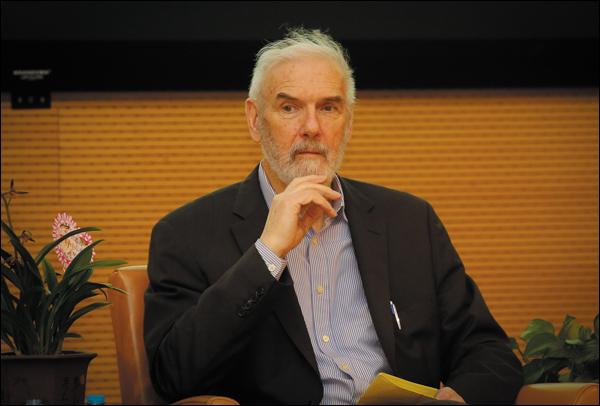

世界著名汉学家史景迁

讲座现场