上海师范大学 - 《上海师大报》

倾注爱心 融入专业

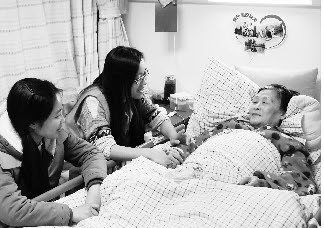

心理学专业志愿者团队走进康健社区卫生服务中心送上“临终关怀”

2014-01-10

浏览(53) (0)

1月4日,我校教育学院心理学专业“临终关怀”研究生志愿者团队再次走进徐汇区计生局指定的临终关怀医院———康健街道社区卫生服务中心开展志愿服务工作。

2013年4月,这批志愿者在该院心理学专业教师沈勇强的指导下组建研究生“临终关怀”志愿服务团队,有计划有步骤地开展志愿者服务活动。目前已有10位研究生参加志愿者团队。每逢周五或周六分组进入徐汇区康健街道社区卫生服务中心,以浓浓的爱心、所学的心理学专业知识,为癌症晚期患者送上贴心的关怀,为病患家属送上温馨的抚慰,还为医护工作者纾解工作压力,志愿者的风采和专业精神广受称赞。

专业教师指导“临终关怀”充满温情

沈勇强老师早年留学日本,在心理和医学方面有较丰富的临床经验。

进入卫生服务中心之前,沈勇强对研究生志愿者进行了专业培训,指导研究生志愿者查阅国内外有关“临终关怀”文献资料,组织观看国内外“临终关怀”视频。与志愿者一起制定了“临终关怀”志愿者团队整体活动的计划和个性化的“临终关怀”方案,使整个团队志愿者服务工作有条不紊地推进。

在社区卫生服务中心,研究生以专业精神致力于舒缓、减轻临终癌症病患的死亡焦虑,提升他们的生活质量,安抚病人家属的哀痛情绪,之后拓展到为医护工作者缓解心理压力。

做好“临终关怀”至关重要的第一步工作是“建立关系”,志愿者首先梳理了病人的基本情况,为建立关系打好基础。针对不知晓自己病情的患者,志愿者通过拉家常、聊开心的事提升他们的积极情绪;针对知晓病情的病患,根据其不同的心理阶段,以“共情、倾听、肢体抚慰”等专业方法与他们建立良好的关系,适时进行心理干预。志愿者根据病患的心理活动表现时刻调整个性化“临终关怀”方案,即时调整自己的访谈、交流内容。同时,对病患家属给予积极有效的指导,使其理解病患的心理行为反应,指导他们帮助病患尽可能平静安然地度过这段艰难的时光。

“临终关怀”志愿者陈韧华告诉记者,她的团队中有一名服务病患主诉时常被形形色色的噩梦困扰。志愿者小组在排除吗啡类兴奋剂致幻的可能性后,作了“梦的解析”———这些梦都是死亡恐惧的象征。志愿者引导病人及其家属应用森田疗法中的“顺应自然,为所当为”的技术,通过回忆往昔的美好、安排身后事等转移对死亡的恐惧。

逢有患者病逝,志愿者积极安抚家属的哀痛情绪,引导他们调适心理,渐渐适应、走进新生活。一位逝者家属恍惚中看到自己已故的亲人回来,志愿者小组利用“空椅子疗法”进行“善别辅导”,引导该家属对逝者说出自己对未来新生活的规划。一系列心理学专业手段的组合应用,终于使该家属认识到要振作精神快乐地生活下去既让逝者安息,也使自己开始新的生活。一些逝者家属在志愿者的关怀下,渐渐感到亲人的离世也是警示活着的人要珍爱生命,珍惜生活。

至今,参加“临终关怀”志愿活动研究生200余人次,关怀临终病患60余人次,服务时间近500小时。

团队倾情付出 收获成长和感动

志愿者团队负责人陈韧华说,参加“临终关怀”志愿者活动令志愿者们收获巨大:首先提升了专业思想和技能。通过与病患及其家属的接触、访谈,进一步了解了他们的需求,能将研究生在读所学的心理学专业知识灵活应用于实践,既检验所学,又能更好地为患者服务。其次,感受到生命的不易和人性的美好。在与病患的深入接触中,了解感受到很多患者以顽强的毅力和乐观的精神与病魔抗争,特别是一些中年病患,在生命的最后阶段他们“始终为他人着想”,尽量不给亲友添麻烦,妥善安排好家中年迈的长者和幼小的孩子,他们的嘉言懿行和善良美德令人肃然起敬。在这特别的志愿服务中,大家也深深感受到要珍爱生命,注重保健。再则,作为一名志愿者,在志愿服务工作中,要与病患及其家属、医护工作者等多方联系沟通,遇到突发情况要及时处理,随机应变。在实践锻炼中志愿者的沟通交往能力、团队合作意识、人文关怀精神、专业服务能力都得到了极大的锻炼和提升。

“临终关怀”志愿者团队中最年轻的“90后”研究生刘欣欣说,参加临终关怀活动她的初衷是希望以己所学、尽己所能帮助病患减轻一些痛苦,同时也期待自己学到更多“临终关怀”的知识,从而帮助更多的人。在与病患真正的接触过程中,“我感到我们所遇到的每个人,每个人背后的家庭都有故事。这一切都给了我们很多的启示,启迪我们深刻地思考人生,坚强地面对人生的风雨”。

在志愿活动中,刘欣欣感受最深的就是“温暖和凄凉并行”。那些病患只能终日卧床,他们的家属因工作等原因无法时刻陪伴在他们身边,而当志愿者静心倾听他们诉说时,能从他们的话语中感受到他们的坚强淡定,以及他们对亲人的理解、关爱和温情,这一切令人感慨良多。

刘欣欣坦言,我们志愿者能做的只是真诚地倾听,用所学的专业知识给予病患有限的心理支持和力量,但我们可以从他们的经历中感受到、寻找到生命的力量和光辉,并努力将这些力量和光辉传播开去,让更多的人感受到生命的脆弱与坚强,珍惜生命,创造人生美好的价值。

作为“临终关怀”志愿者团队活动的见证者和参与者,刘欣欣他们在付出爱心中体验真善美,在实践中收获了成长和感动。“今后无论遇到多大的困难,我都会与大家共同携手温暖前行”。在“临终关怀”志愿者团队活动中,刘欣欣最大的收获就是明白了“生命充满了奇迹,而要想创造生命的奇迹,唯有保持乐观的心态,愉快的心情。”志愿者们更加珍惜生命,珍惜每一天,珍惜身边的每个人。

据悉,“临终关怀”这项具有“专业性”的高端志愿服务活动,也弥补了教育学院心理学专业生物医学知识方面的不足。学院心理学专业将不断总结经验,继续拓展志愿服务内容,努力提升服务品质,使这项活动惠及更多的人,同时更好地推进有关专业研究工作。

(记者 韦苇)