聊城大学 - 《聊城大学报》

《论语》中的孝道思想及其道德教育意义

作者:于学强 马克思主义学院

2013-05-28

浏览(340) (0)

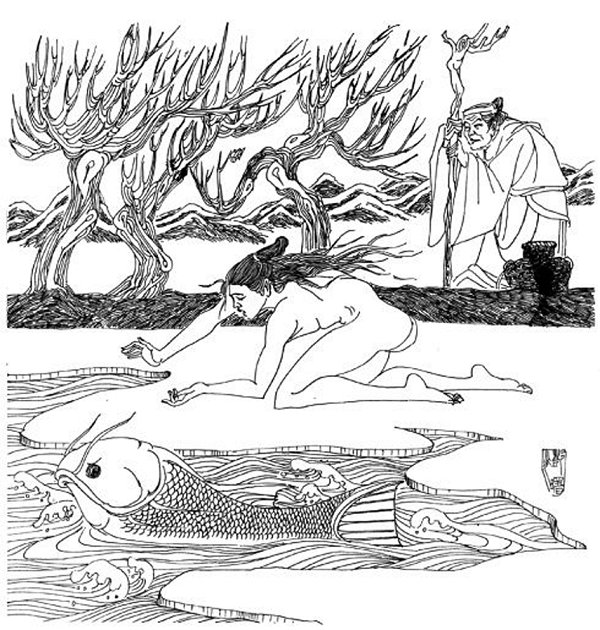

卧冰求鲤

具有文明古国和礼仪之邦之称的中国,历来就重视孝道。在孔子所创立的儒家学说中,孝道思想占有十分重要的地位。挖掘《论语》中孝道思想的道德教育意义在于,在实践中继承和发扬中华民族崇尚孝道的美德,提高公民特别是党政干部的个人修养,培育和践行社会主义核心价值观。

一、《论语》中的孝道思想孝是以血缘关系为纽带,以晚辈对长辈尊重为基本体现的伦理道德规范。《论语》中的孝道思想主要围绕如何孝顺父母展开,也涉及长兄以及社会关系层面的内容,如 “弟子入则孝,出则弟……泛爱众而亲仁”(《论语 学而》),就是说年轻人在父母身边就要孝敬父母,离开家里就要敬爱兄长,也要广泛地去爱众人,亲近那些有仁德的人。概括地讲,《论语》中的孝道思想至少包括如下几个层面的内容:

1.表现为行为上的“能养”

尽孝道的首要条件是赡养父母。《论语》中曾涉及到子夏问孝的一段话,孔子的回答是:“有事弟子服其劳,有酒食先生馔,曾是以为孝乎?”(《论语 为政》)意思是有好吃好喝的,让父母享用,仅这样就可以认为是孝了吗?从孔子的疑问中可以知道,他认为仅仅能供养父母吃喝是不足以称为孝道的。但实际上,这句话中也有孝敬父母首先要供养父母之意。所以,讲究孝道最基本的要求应当是能使父母衣食无忧。虽然,孔子不止一次地批评过“孝即能养”的思想,如“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养”(《论语 为政》)。如果人们的孝道仅停留在“能养”的层面上,人与犬马就没有什么不同了。需要指出的是,这里孔子驳斥的是那个时代普遍存在的两种狭隘的“孝”理念,一是在体力上去服务父母、长辈,去劳动干活,二是让他们有酒有食,进而指出了孝与敬的关系,要求人们“养”且“敬”。但是,孔子强调“敬”并没有因之否定“孝要能养”的要求。并且从逻辑上看,虽然批判了狭隘的“能养”即孝理念,但对于“能养”要求还是十分突出的,如若人们连“能养”都做不到,岂不是犬马不如了?孔子思想的继承者孟子曾指出五种不孝,前三种是“不顾父母之养”:“惰其四支,不顾父母之养,一不孝也;博弈好饮酒,不顾父母之养,二不孝也;好货财,私妻子,不顾父母之养,三不孝也。”(《孟子离娄下》)可见,在孟子那里仍将“能养”作为孝的基本要求。曾子也曾指出,“孝有三:大孝尊亲,其次弗辱,其下能养”(《礼记 祭义》),同样是将能养作为孝最为基本的要求。

2.表现为心理上的“敬”

孔子认为,讲究孝道不能仅仅理解为“能养”,因为“能养”仅是孝最为基础和底线性要求,人之为人还必须要“养”且“敬”。他指出:“至于犬马,皆能有养。不敬,何以别乎?”(《论语 为政》)可见,在孔子看来人之为人或者人是否遵从孝道,关键在于敬。敬与养相比,两者都内含于孝之中,都是孝的内容,但敬的层次明显要高于养。

正如后来孟子指出的,“孝子之至,莫大乎尊亲”(《孟子 万章篇上》)。人与动物的本质区别在于劳动,在于人在社会实践中形成的社会意识,在于人们在社会实践中不断形成和继承的美好传统。“敬”便是在社会实践中形成的社会意识,它与动物本能如“虎凶不伤子”不同,因为这种“敬”中不仅仅渗透着血缘关系,也渗透着人类文明。

没有社会历史的继承和发展,人们便会永远停留在茹毛饮血的时代,历史便不会避免“易子相食”的悲剧。“孝”表现为人们心理的“敬”,也正说明了人之为人。也正基于此,人们对自己的父母或长亲不敬往往被人骂为不在人伦或禽兽不如。可见,孝的本质在于对父母有一种发自内心的敬爱之情。一般而言,若真有这情感则总能对父母心平气和、和颜悦色,决不会颐指气使、粗鲁放肆,这一点对于讲孝之人而言是一致的。至于体力上的侍候和物质上的供给,人和人之间会因客观条件的不同而有所差异,有些人有时候会心有余而力不足,但这并不说明就是不孝。

3.表现为礼节上的“无违”

如果将仁作为孔子孝道的本质的话,礼则是其孝道的核心。孔子之所以强调要 “克己复礼为仁”(《论语 颜渊》),原因之一就在于此。当然,孝作为仁爱的根本,不是口头上的承诺,而是承诺与应诺的统一。《论语》中论及孟懿子问孝,孔子回答说:“无违。”(《论语 为政》)在孔子看来,要做到无违,既要靠内在修养规约,也要靠外在礼制制约。一方面,作为儿女要“事父母几谏,见志不从,又敬不违,劳而不怨”(《论语 里仁》),也就是说在侍奉父母的时候,如果有意见相左的地方,甚至你觉得父母有什么错的地方,可以委婉的去劝止;另一方面,无违还是受制于礼法的约束,也就是要按礼节办事,父母在世的时候要按照礼节侍奉他们,父母去世以后要按照礼节埋葬他们,祭祀他们。即“生,事之以礼”,“死,葬之以礼,祭之以礼”(《论语 为政》)。虽然“丧事不敢不勉”(《论语 子罕》),但孔子还是主张从简:“大哉问!礼,与其奢也,宁俭;丧,与其易也,宁戚。”(《论语 八佾》)这就要求孝子之于丧亲,要以“戚”为本,同时居丧之礼要 “致乎丧而止”(《论语子张》)。这里,“葬之以礼”,实际上表达了对父母的爱心和敬爱,也是发自内心的诚挚的自觉行为。

4.表现为时限上的“三年无改”

在孔子看来,孝是个延续性的动词,人们实践孝道是个不断的过程,甚至应贯穿于生命的全过程。人们要做到 “事父母,能竭其力”(《论语 学而》),必须在生命的全过程关注孝道。在孔子看来,“父”不仅是“子”的自然生命的来源,更是“子”的文化生命乃至价值生命的来源。基于此,即便是父亲不在时也要贯彻子承父业。《论语》指出:“父在观其志,父没观其行,三年无改于父之道,可谓孝矣。”(《论语 学而》)也就是讲,父亲在世时,因为儿子不能享有独立行动的权力,所以只观察他的志向,父亲去世之后就要看他的行为,如果他能长时间地遵照父亲生前的道德规范而没有改变的话,就可以称他是孝子了。在这里,“三”是虚指,指很长的时间,甚至是一生。后来,曾子曾转引过孔子这一思想,“曾子曰:‘吾闻诸夫子:孟庄子之孝也,其他可能也,其不改父之臣与父之政,是难能也’”(《论语 子张》)。由于孝不仅是长辈生前要侍奉的问题,由此还引发孔子对于祭祀的关注,提出“祭如在”的思想,强调“吾不如祭,如不祭”(《论语 八佾》)。意思是说,祭祀祖先时好像祖先就在眼前,只能亲自参加而不应让人代理,否则就和不祭祀一样。这实际上还是讲对长辈敬爱之心要在时间上延展,在孔子看来,父母去逝后亲自祭祀父母,也是出于践行孝道。

5.表现为空间上的“泛爱众”

《论语》中的孝道虽然主要围绕父母之孝展开,但又不限于此,而是“泛爱众而亲仁”,将孝施于天地之间,目标是使“老者安之、朋友信之、少者怀之”(《论语 公冶长》)。孔子多将孝与礼、仁、悌、义等结合在一起,从而将人复合化为一个多重角色的扮演者,而这正符合人的社会本性。

当然,孝、悌、仁、义、礼在原则上主要是针对下对上,臣对君,主对客而言的,这在不同的场合,不同的情境下表现出不同的形式。应当指出的是,孔子不仅强调将孝道延伸到 “泛爱众”的社会领域,也强调将孝道延伸到“事公卿”的政治领域,认为将孝的品德运用到政治上就是参与了政治。孔子点明了孝与政治的关系,一个家庭的孝,可以逐步影响开来,这种风气影响到政治上,这就是“孝治”的内容之一。《论语》指出,“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也”,从而将忠与孝结合起来,并以“出则事公卿,入则事父兄”(《论语 子罕》)来处理忠和孝的关系,从而落实了儒家“为政以德”(《论语 为政》)的政治理念。

二、《论语》中孝道思想的道德教育意义《论语》中关于孝道的思想博大精深,从如上论述中只能窥豹一斑。毋庸置疑,《论语》中的孝道思想是基于“礼崩乐坏”的特定时代产生的,其目标指向是“克己复礼”,自然有着深刻的时代印痕和阶级的局限性。但是,作为中国传统孝道的重要源头,《论语》中的孝道思想至今仍然存续并发挥着重要的调节作用,这本身就说明这种孝道思想中的合理成份与生命力。站在历史与时代的视角审视《论语》中的孝道思想,其道德教育意义至少有如下几条:

1.有利于提高个人的自身修养无论时代如何发展,社会生活如何变迁,儿女对父母行孝都不会成为落后于时代的东西,它是人之所以为人的一种天然情感的诉求。通过学习《论语》中的孝道思想,我们至少可以认识到,作为子孙后代赡养老人是自己应尽之责,讲求孝道不仅要“能养”而且要敬、要“无违”。随着时代变迁,某些地方和领域出现了“啃老族”,将父母视为“挤不完奶的奶牛”、“自带工资的保姆”、“急需时的救急所”。虽然这种现象不能完全归咎于子孙后代,但是,从年轻人自身的角度看,必须认识到“能养”的方向性,通过不断提高自身修养改变这种现实。

2.有利于培养良好的家庭美德培养良好的家庭美德的主要矛盾在儿孙身上显得更为突出。学习孔子的孝道思想,能使我们更加深刻地认识到孝的本质是对父母的爱,“对于老人的孝敬要注重层次性,在满足其基本的物质需求的基础上要注重老人的精神需求,做到物质供养与精神供养的统一”;认识到孝中有敬、孝中有爱,“敬而不爱,木偶也;爱而不敬,禽犊也。弗爱不亲,弗敬不正;敬胜则济之以爱,爱胜则济之以敬,合敬同爱,和之谓也”;认识到“百善孝为先”,“天地之性人为贵,人之行莫大于孝”;认识到“父母之年,不可不知也。一则以喜,一则以惧”(《论语 里仁》),喜的是父母高寿,得享天年,做儿女的现在还有机会孝敬他们,但惧的是父母年事已高,尽孝时间十分有限;认识到在父母的有生之年尽孝是后辈之福,否则就会出现“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”的遗憾。无疑,认识水平的提高是解决子孙孝道的前提,也是“慎终追远,民德归厚矣”(《论语 学而》)的必然条件,更是培养良好家庭美德的关键。正如杨振华指出的:传统孝文化可以使家庭形成一种和谐温馨的氛围,可以使家庭成员在讲求“孝道”的氛围中学会爱,可以培养合作精神和责任感。

3.有利于推进社会主义和谐社会建设《论语》中的“弟子入则孝,出则弟……泛爱众而亲仁”(《论语 学而》)思想,对今天推进和谐社会意义重大。爱家庭是爱国家的根源和动力,是民族团结、国家兴旺发达的精神基础,是中华民族精神和凝聚力的核心,大力弘扬传统文化中优良的孝道思想,有利于推进和谐社会建设。

一方面,构建和谐社会是社会建设的重要目标,家庭是社会的细胞,家庭和谐是社会和谐的基础,而孝道自古至今都是调节家庭关系、构建和谐社会的良药,学习《论语》中的孝道思想有利于重新审视和调整家庭内部关系,在家庭内部形成尊老爱幼,长幼有序的理念,促进家庭和谐;另一方面,随着市场经济的发展以及唯利是图思想的侵袭,在当下社会领域确实存在人与人关系金钱化、冷血化的情况,这与我们发展社会主义和谐社会完全不容,学习《论语》中的孝道思想有利于重新审视和调整社会内部各方面关系,认真思考竞争社会条件下物质利益的取得方式问题,处理好自身利益得与失的关系,调节好人与人之间的予与取的关系,推进社会和谐。

4.有利于培育社会主义核心价值观人世间诸多美德,都是以孝为基础衍生出来的。提倡孝道教育,由孝敬父母、爱护子女开始,然后推广到全社会的尊老爱幼,由爱自己的父母推及到爱天下人的父母,循序渐进,进而爱祖国、爱人民,有利于构建好家庭、国家、社会一体的系统化道德体系。党的十八大报告在论及社会主义核心价值体系时提出了“三个倡导”,“在‘三个倡导’中,社会‘公正’、‘自由’、‘和谐’等目标理念的实现,要依赖于完整系列的‘程序公正’等制度机制保障,依赖于公民道德建设工程的实施”。学习《论语》中的孝道思想,无疑有利于全面加强公民道德建设工程,有利于培育和践行社会主义核心价值观。

5.有利于落实以人为本原则《论语》中的孝道思想从家庭层面不仅体现了对父母的关爱,也从子孙后代视角谈及保护好自己的身体为尽孝道准备条件,本身也是一种孝。“孟武伯问孝。子曰:‘父母唯其疾之忧。’”(《论语为政》)在现代,因生活或工作所迫,子女不能长久地待在父母身边,这时如果子女不想让父母过多牵挂,只能料理好自己的生活,努力做到不生病。在这一思想主导下,父母重视对子女的养育;子女成人后,要注意身体健康不让父母担心,要从物质上赡养父母,在情感上爱敬父母,从而达到满足家庭成员生活各个方面需要的目的。“在现当代中国社会转型的大背景下,现代家庭已经发生了从结构到功能的深刻变化,其孝道伦理规则也随之发生根本的转变,投映到社会思想领域当中,表现为‘以人为本’思想的萌生。”如将这一孝道思想推及于世,则有利于人性的教育与陶冶和人们的真情良知的回归,对于落实以人为本原则有重要意义。