我们的“大马戏团”

我们是解放后美院招收的第一班学生。新中国刚刚成立,国家发生了翻天覆地的变化,人们看到了希望,一切欣欣向荣。青年人在学校受到了从未有过的革命教育,树立了正确的世界观和人生观。1953年毕业的同学出现了不少优秀人才,有的当上了各地美术院校的领导和美术骨干,至今仍有同班同学担任着中国美术界的重要职务。解放后的这几年,可以说是美院的鼎盛时期,而能代表当时繁荣昌盛、歌舞升平的却是课外的文娱活动—我们的“大马戏团”。开始写“往事拾遗”时,我和老师艾中信先生通了电话,艾先生劈头问的第一句话就是“大马戏团写了没有”,又问“乌峭岭写了没有”。足见这两件事在他的记忆中的地位。“大马戏团”一共演出了两次,据艾先生回忆,当时北京文艺界的不少名人闻讯都来观看。吴祖光、新凤霞夫妇,黄苗子、郁风夫妇,刚刚从香港回来执教的黄永玉先生,更是带了全家参加晚会。记得徐悲鸿先生的夫人廖静文女士与周扬在中山公园音乐堂,观看中国杂技团演出时的有趣对话,廖先生问坐在旁边的中宣部副部长周扬,“台上演的是不是都是真的?”周扬说“那当然是真的”。“我们学院可全是假的。”“也只有你们有这样的演出。”艾先生现在还说:“好就好在明明知道全是假的,却是分外精彩有趣。当时我还记了笔记。”不知道艾先生记了些什么,估计他是在营造艺术氛围、塑造人物形象上,有了某些体会。

“大马戏团”在毕业前演出后,引起了全校师生的极大兴趣,老师们希望我们再演出一次。我们提出了条件,老师们必须参加演出,担任大马戏团的名誉团长、艺术顾问,壮大门面。老师们欣然同意,一个个穿着西装,带上红绶带登台亮相,艾先生是名誉团长,夏同光、周令钊等一些“道貌岸然”的老师充当艺术顾问,中国杂技团借给了我们出国演出的全部服装,还派人前来观摹。那时大部分同学都毕业在外工作,研究班人人参加,无一例外地分配了不同角色,又请了节目中不可缺少的特型同学、鼓手、号手回校参加演出。端庄稳重的女同学尚沪生担任了报幕。演出从3个小丑开始,扮演小丑的是大个子詹建俊和一胖一瘦的两个矮个子李宏仁和蔡亮。他们在脸上涂满了油彩,梳着高高竖起的小辫,手牵手咧着血红的大嘴,哭着上场,插科打诨闹着要去参加晚会。蔡亮更有一门绝技,撅起屁股在大庭广众之间放看得见的“响屁”,他在腋下夹着一个皮球,一条细胶管连着下面的裤裆,那里有个装有粉末的皮球,夹动手臂,就会喷出烟雾,配上了喇叭声,就成了看得见的响屁。蔡亮有很多鬼点子,他是大马戏团的总策划和导演。全体女同学花枝招展地表演了耍盘子,盘子是用纸浆糊成的,涂上了发亮的油漆,倒也像真的一样,盘底装有机关,木棍上按着大头针,又有线绳连着,即使不转也掉不下来。“功勋演员”大象(韩象琦)表演了耍坛子,一身江湖艺人的打扮,中式白绸褂子,挽起了宽宽的袖口,头上套着猪尿泡,变成了油光滑亮的光头。两个大汉使尽力气把坛子抬到台上,怦然一声(鼓声)放倒在地,大象用雪白的毛巾,擦了擦光亮的脑门,擦拭着坛子的边沿。口中念念有词地说:“我师哥郝叔望(著名耍坛子艺人)在世界青年联欢节上,获得了金奖,我今天就在这里献丑了”。说着用力晃动坛子,随着一声“起”,单臂把坛子举了起来,放在头上,各种套式,“苏秦背剑,张飞骗马”,连说带讲地演了起来。直看得中国画系的黄均先生目瞪口呆,惊讶地说“想不到韩象琦会有这么大的臂力,平常一点也看不出来。”其实巨大的坛子只是纸糊的薄壳,描上青花,涂上亮漆以假乱真,竟把这位忠厚老实的先生完全给唬住了。雕塑系毕业的线天长堪称一绝。黑色箭袖短靠,缀上了密密麻麻的扣绊。五短身材,剽悍强健,确实像个江湖打手。手握几把飞刀,朝着几米远的木板前的美女,一把一把扔去,飞刀插在头顶四周,让人看了惊险万分。谁也没有看出其中的奥妙,木板背后事先放了飞刀,随着急骤的鼓点,靠着弹簧,把尖刀弹到前面,一扔一弹,配合默契,竟也瞒过了观赏的人了。当汪志杰反穿毛皮,头戴用纸浆糊成的狗熊头,趴在笼子里咆哮着,用平板车推进演出场地时,吓得孩子们到处乱窜。毕竟人腿太长,容易穿帮,只能蹲在笼子里吓吓人而已。我和庞涛表演了走钢丝,那是一条粗绳,台前门楣下遮盖着一根铁丝,靠着阳伞上的勾子,保持平衡。虽然有此依托,排练时庞涛没有能走到头,然而在正式演出时,却是亦步亦趋演完了全过程。大马戏团,成为当时的佳话,年轻好玩的同学以敏锐的观察力,表现了江湖艺人生动典型的特征,以假乱真征服了观众。

毕业联欢会上,我们还演出了“五年后的返校节”,以地铁车厢为场景,在去往母校的旅途上,上来了一位位老同学,有政府官员、教师、画家,也有已经结婚的女同学带着孩子一同返校。车厢内用毛毯包成软座,窗口后躲着同学,用扇子扇得窗帘飘动。拿着手电的同学,不断跑过乌黑的窗外,飞拍着的窗帘,飞驰而过的灯光,加上人们的有意晃动,营造出地铁飞驰前进的气氛。当看到前方美院新建的巍峨建筑,全体跳跃着引臂欢呼。那时根本不懂得地铁车厢是密封的,那只是我们年轻时的理想,梦想5年后,国家会发展成苏联电影《幸福生活》那样先进。然而严酷的现实,比我们的想象晚了好几十年。美院终于有了规模宏大、设施先进的现代化校园,在那里生活学习的已是另一代青年,成为我们儿孙辈的活动天地。

节选自《美院往事》(一)《往事拾遗》

葛维墨/文

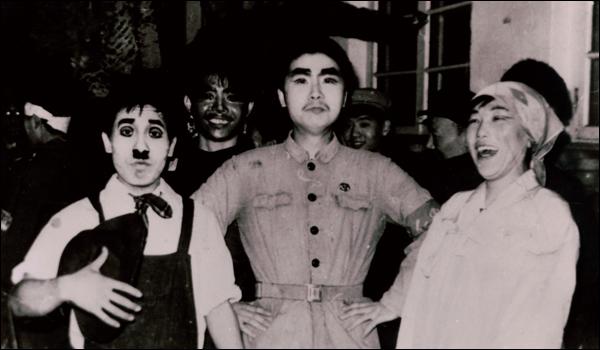

1965年游园会上演出活报剧

1979年元旦化妆舞会上(从左至右)雕塑系王少军、李雪丰、阿里