华东师范大学 - 《华东师范大学校报》

无悔的青春,不懈的追求———记我校“全国优秀共青团员”陈波同学

2011-05-31

浏览(250) (1)

“外甥像舅,同样有过部队经历 的舅舅对我影响很大,我从小就有参 军的理想。”眼前这位满带微笑,说 着自己梦想的大男孩便是刚刚被评 为“全国优秀共青团员”的我校中文 系本科生陈波同学。

荣誉背后的故事2006年12 月,刚入学98 天的陈 波毅然选择携笔从戎,在随后的两年 中服役于上海武警部队,成为一名武 警消防部队的特种兵。面对与大学校 园截然不同的军队环境,每天大量的 军事训练,严格的纪律要求,以及随 时都可能下达的任务,刚入部队的陈 波并不适应。令他感到压力更大的是 作为一名以华东师大学生身份入伍 的士兵,他必须更加严格要求自己, “那种被关注的压力很大,在别人看 来,我做的好是应该的。我代表的是 华东师大、是一名大学生。”陈波想 起刚入伍的那段日子感慨万千。

两年中,陈波多次执行国内外重 大任务,如南方雨) 冰冻灾害、汶川 特大地震救援、北京奥运会安保,并 远赴俄罗斯参加“上合组织联合反 恐搜救演习”。在这其中,最令他触 动的是汶川地震的抗灾救援。5 月12 日14 时28 分,汶川地震猝然袭来, 14 时50 分,身在上海的陈波就接到 通知,随时待命救援。5 月13 日深 夜,他们接到集结命令并于14 日凌 晨5 点搭乘飞机飞往成都。到了成 都,他们被指派到震中———汶川映秀 镇进行救援。但当时通往映秀镇的道 路全部毁坏,陈波所在地距离映秀镇 足有70 公里,他们当机立断选择爬 山的方式,每人身上背负100 斤左右 的救援工具,跋山涉水23 小时后终 于到达受灾地。此时的他们顾不上休 息,立即展开救援。虽说以前执行过 不少救灾任务,而此次的任务情况却 极为恶劣。救援队白天组织救援,晚 上就用拣来的树枝、铁棍搭成“简易 帐篷”睡觉。恶劣的救援任务耗费他 们大量力气。在救援初期,道路还没 通的时候,部队士兵只能靠直升机空 投的食品,经常每天只能喝一碗粥。 当时不论是救援还是休息,余震不 断,随时可能危及生命,陈波却顾不 上想这些问题,只想多救伤员。在一 次救援中,陈波钻入坍塌的房屋中搜 救。当他把一位老人从中救出的时 候,老人口中喃喃说着三个字“共产 党”,那时已经是18 日,地震过去五 天了,老人一直坚信共产党会将他救 出去。陈波作为一名共青团员,更加 深刻地感受到信仰的震撼。此次救援 结束后,陈波也因表现优秀,荣获 “中国人民解放军三等功”和2008 年度“感动师大青年学子”荣誉称 号。

重拾大学美好时光2008 年12 月,陈波退伍返校。开 始的半年,重返校园的他竟有些手足 无措。没有了部队严谨的纪律、紧密 的战友关系和随时下达的命令,陈波 有些不适应,不适应少量的课程,不 适应有大量闲暇时间的生活,不适应 同学间相互“独立”的关系。然而在 部队经受的锻炼,让陈波很快找到自 己的位置,他认为自己回到校园,就 是一名大学生,应该做好大学生的本 职。这样的心理调试让陈波很快找到 大学生活的乐趣。平日学习结束后, 他都会参加交大学生组织的自行车 社团,参加各类骑车活动。在那里,他 交到了兴趣相投的挚友,朋友们都评 价他非常热心,经常帮助朋友。除了 学习和骑车,陈波通过参加校内外实 践去充实锻炼自己,先后在我校学术 吧勤工助学、在上海企业实习,并且 用赚来的费用作为生活开支,不再向 家中要生活费。其实陈波的家庭条件 并不差,而他认为作为成年人应该经 济独立,尽量减轻家庭负担,用能力 去证明自己的价值。

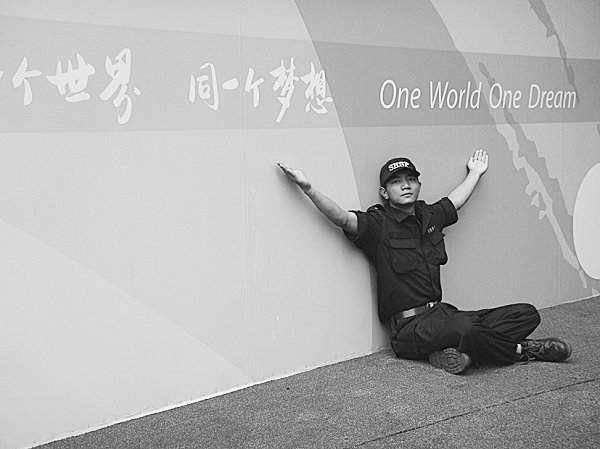

为学校、社会再尽力平静的度过一年多的大学生活 后,陈波又一次接到“任务”。2009 年 4 月,我校武装部将陈波等多位退伍 学生集结在一起,告知其即将执行上 海世博会安保工作。陈波义无反顾地 接下任务,作为一名普通安保人员, 他在学校附近的公交车站执勤,维持 秩序,提醒同学的人身安全。学生志 愿者一般服务两个星期,而陈波志愿 服务的时间却是从5 月1 日到10 月 31 日的世博整个周期,为举世瞩目 的上海世博会保驾护航。参与完世博 志愿服务,他又积极配合学校武装部 认真完成本科生的军训工作。协调好 军队与学校之间的事情之后,他又跑 到系里去帮助本系的军训工作。虽然 这种活动并不像汶川地震救灾和奥 运会、世博会安保工作那样显著,仅 仅只是平凡的工作,但陈波却很热 爱。因为热爱,所以尽职尽责,再次穿 上军装的陈波也感言又找到那种在 部队的感觉了。

当记者问到陈波的获奖感受 时,获得众多殊荣的陈波坦言获奖 那段时间,会有不少同学问东问西, 令他觉得不好意思。他说自己没有 什么变化,还是那个自己,而社会、 学校还有更多比他更优秀的人,更 应向他们学习。 (学生记者 戚静)