吉林大学 - 《吉林大学报》

从乡村教师到大学优秀教师

作者:王春美 实习记者 赵家彬 本报记者

2011-09-30

浏览(91) (0)

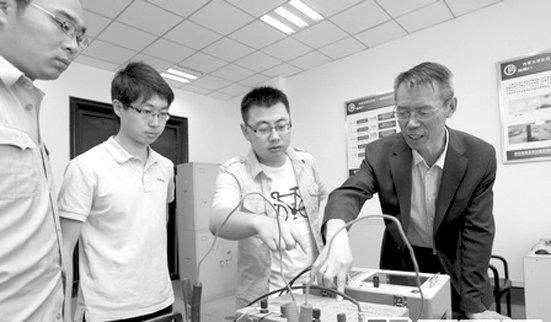

林君教授 (右一)指导研究生试验

他,初中毕业之后成为了一名乡村教师,而现在却是吉林省有突出贡献的专家、省管优秀专家和教学名师、全国优秀教师、全国地矿系统先进工作者、教育部跨世纪优秀人才和国土资源部跨世纪人才,享受国务院特殊津贴,并获得了 2010 年度国家技术发明奖二等奖,成为了本科生、研究生心目中的精神偶像,他就是仪器科学与电气工程学院院长———林君教授。

本科生眼中的传奇老师林君1970 年中学毕业即投身于教育事业,在吉林省通化市通化县大川乡建设小学做了一名乡村民办教师,也就是所有科目都教的全职教师,开始了极其艰苦的教师生涯。通化是一座山城,他每天要在乡下破旧的校舍,给那些憧憬着山外边世界的农家孩子上课,不仅磨练了他的意志和恒心,更在那时起就对“教师”的职业有了深深的理解和对科学的渴望。经过刻苦学习,在全国恢复高考的第一年——— 1977 年,他考入了原长春地质学院物探系,4 年的大学学习生活,林君如饥似渴,1982 年1 月他以优异的成绩毕业留校成为了一名大学教师。

1989 年,当时只是青年讲师的林君就获得了 “全国优秀教师”称号,这在全国高校可谓凤毛麟角。

这个荣誉对他个人产生了重大影响,他决心从教一生,默默奉献,回报祖国!

林君身材消瘦,头发有些花白,衣着总是很朴素,所以如今的大学生,当第一次见到林君的时候,不会想到他就是知名的教授、博士生导师、学院的院长,国家地球物理探测仪器工程技术研究中心主任、教育部地球信息探测仪器重点实验室主任、国土资源部地球 探测技术及仪器重点实验室主任, 也不会想到他还是一位有着15 项 省部级科技成果奖、获得国家发明 专利17 项、出版专著译著11 部并 获得2010 年度国家技术发明奖二 等奖的大学者。而正是他,利用自 主研制的核磁共振找水仪为西南 旱区人民找到众多地下水井,成为 了人们爱戴的“抗旱明星”……研究生心中的敬爱老师他的学生这样形容林君:他比 任何人来得都早,又是最后一个离 开实验室的。每当学生来到实验室 的时候,林君早已开始了一天的工 作。老师是否在办公室是一个众所 周知的事情,因为只要林君在办公 室就一定会把门打开,随时准备帮 助同学们解决在试验中遇到的难 题和生活中的困难。林君的言行默 默地影响到了他的学生们,学生们 都热情地称呼他“林老师”,而不是 “林院长”。

研制地球物理仪器不能纸上 谈兵,需要亲身实践。当学生去野 外实习的时候,林君总是早起前来 送行。2007 年毕业的一位学生,现 早已是我校工作4 年的教师了,回 忆到有一次去野外林区实习,林君 知道林区蚊虫较多,十分担心,多 次嘱咐学生一定要打疫苗,准备好 必备药品和生活用品,“林区温度 低,要多带些长袖衣服”,林君就像 父亲一样对孩子叮咛着。林区的条 件非常艰苦,) 上加霜的是手机没 有信号,林区的学生很难与外界联 络。有一次,学生终于有机会给老 师发了一条短信,林君马上发回短 信:“一定要注意安全!”短短的几 个字让学生们心里暖和和的,被老 师的话感动得热泪盈眶。同学们 说:“林老师就是我们心中的一盏 灯,只要一想到林老师,我们就不 再害怕,再大的辛苦、劳累和委屈 都烟消云散了”。

大家都非常愿意跟林君一起 做试验,搞科研,再苦再累都变得 坚定了。在西南抗旱的仪器找水试 验中,为了研究水源地,大家必须 从一个试验地到另一个试验地测 试是否有水源,准确地说是从一个 乡到另一个乡。乡村大多都是山 地,路途远,坐车时间长,林君的腰 不太好,可他却从来没有因为自己 的身体不适而休息。为了寻找水 源,需要把很沉的仪器搬到山顶, 用车牵引,用牲畜拉,甚至需要人 抬人推才能搬到海拔4000 多米的 山顶上,就连20 来岁的年轻的学 生走路都喘着粗气,但林君挺着瘦 弱的身体却从不落后,每天都要晚 上八九点钟才能回到住地。一天繁 重的工作让年轻的学生都吃不消, 可林君还要继续工作,整理仪器和 分析数据,研究第二天的测试布 点,经常要忙到凌晨二三点钟。林 君治学严谨的作风和工作态度深 深地感染着每一位学生。

青年教师的益友良师林君的许多学生都已经成为 了学院青年教师中的骨干。田宝凤 副教授深有感触地说:“年轻人很 多时候很容易在挫折面前感到无 助,这个时候林君老师就会及时地 出现在你的面前,帮助分析问题, 通过自己的经历言传身教鼓励着 年轻教师。”她说,林老师还特别扶 持青年教师和新任教师,积极给他 们创造条件,让他们尽快成长起 来。“他每年都会参加国内外学术 会议,每次回来都会把了解到的最 新内容写成报告,让我们一起学 习。”不仅如此,林君还鼓励年轻教 师到国外去深造学习,积极申请国 家和省级科研项目,不言放弃。“一 般情况下,年轻教师在申请国家项 目时有些‘惧’,最多申请一两次不 成功就放弃了,但是林老师会一直 鼓励并督促我们不放弃,不断修改 和完善申请报告,现在回头看的时 候,自己都惊讶自己的成长!”田宝 凤说。

“我前20 年是和父母过的,后 20 年一直和林老师在一起,在他面 前,我从来不敢说‘累了,受不了 了’,总觉得林老师在‘盯’着我!” 周逢道副教授感慨地说。教师的一 言一行对学生都有着潜移默化的 影响,林君多年来始终言传身教, 既是学生的良师又是益友。

同事圈中的拼命老师林君身上有一种坚持不懈的 精神。他的同事、副院长程福德教 授这样形容林君的工作情况,那就 是“5+2,白加黑”,5 天的工作日和 两天周末休息日以及白天和黑天 都是工作时间。林君就是这样始终 如一地坚持了30 年。

林君身兼数职,总是日夜兼程 地忙碌着。程福德很早就认识了林 君,他俩既是同学、师生,也是同 事,在相处的数十年中,林君老师 总是早出晚归,现在年近60 岁了, 还是经常晚上11 点多钟回家。学 院党委副书记兼副院长邱增凯说, 林君老师非常重视本科教学和学 生的日常生活,并坚持给本科生上 课,若出差在外经常连夜赶回来, 只为给本科生上课。林君经常挂在 嘴边上的一句话是“不能耽误本科 生的课程啊!”寒暑假,林君总会出 现在学生的宿舍,尤其是春节一些 家远的学生不能回家过年,林君每 次都会给学生们发压岁钱,大家开 心地又长了一岁。学生献血,林君 也不忘抽出时间来慰问同学们,关 心他们的身体恢复情况,给学生们 买营养品……女儿心中的样板老师很有幸的是,记者看到了林君 的女儿林婷婷,她讲述了女儿心目 中的爸爸:“生活中,爸爸总是很简 朴,衣服已经穿得很旧了,仍然不 舍得扔掉。家人、朋友苦口婆心地 劝他该买件新的了,而爸爸却说 ‘家里不是还有很多吗?’其实家里 的衣服都是很多年前买的了”。林 君有几次出国深造的机会,每一次 要回来的时候,当地的专家和学者 都诚挚邀请他留在那里,但他每次 都放弃了国外优越的工作生活条 件,毅然回到祖国。

爸爸的一言一行深深地影响 着女儿的成长,最后女儿也选择了 教师这个职业,和爸爸成了同行。 在聊天的时候,爸爸经常鼓励女儿 要多到外边长见识、多学习,但一 定要回来报效国家。这不仅是对女 儿的谆谆教导,也是对所有的有志 青年的嘱托。

执著守道 大美无痕许多人对林君过去30 多年的 坚持不懈,虽成就斐然却依然朴实 而淡定如初的表现而不解,这还得 从20 多年前说起。

上个世纪90 年代初期,经济 大潮越过了高校围墙。许多教师动 摇了三尺讲台,开始下海经商赚 钱,而曾身为乡村教师的林君仍然 深藏着教师的梦想,执著守道。 1989 年至1991 年,林君两次赴英 国莱斯特大学和医院访问学习, 1994 年又去俄罗斯全俄勘探物理 研究所技术考察,1996 年至1997 年在美国亚利桑那大学学习。多 次的出国学习经历,开阔了视野。 林君了解到了国际尖端科学仪器 的发展水平,以及我国地球探测 仪器的落后现状,特别是尖端地 质仪器受制于国外。心怀祖国的 林君看在眼里,急在心里,暗下决 心一定要自主研发我国自己的尖 端地质仪器,摆脱受制于人的现 状。就凭着这股志气与坚持不懈 的努力,林君带着他的团队一次 次攻克难关,最终获得了国家技 术发明奖二等奖,并由此培养出 了大批的优秀人才。

从大山走出来的乡村教师,到 以祖国人民需要为己任的大学名 师,林君———无愧为新时代的大学 优秀教师!