十年一剑试霜韧 有志青年争一流

——石嘉

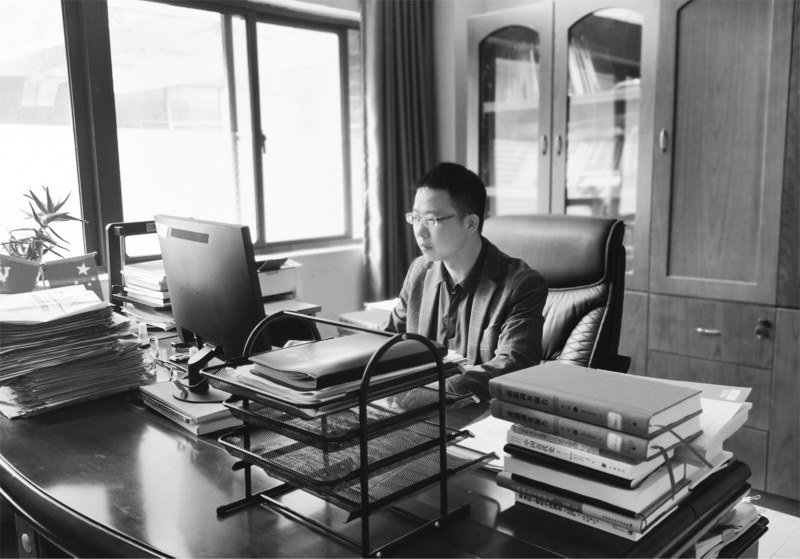

深夜的校园漆黑寂静,名达楼2-3333办公室内,暖黄的灯光正执着地亮着。键盘敲击声渐止,一位青年教师揉揉眼睛,扶正眼镜,长舒一口气。电脑旁,《满铁调查报告》《领事调查报告》被整齐摆放,短沙发上,堆放着的被子似乎也被镀上一层暖光。

这位青年教师是我校历史文化与旅游学院校聘教授、硕士生导师,现任学院副院长石嘉。石嘉的主要研究方向为中国近现代史、中日关系史、抗日战争史,主持在研、结项国家社科基金4项,中国博士后科学基金2项,其他省级课题多项,在各类核心期刊发表论文30余篇,是江西省“双千计划”哲学社会科学领军人才(青年)。

2022年,石嘉以《日本在长江中下游地区的资料整理与研究(1895-1945)》课题成功获批年度国家社科基金重大项目,36岁的他也成为国家社科基金重大项目首席专家中最年轻的学者之一。谈及申报重大项目获得成功,石嘉坦言,“真可谓是十年磨一剑,从2013年在日本留学读博时就开始积累了,到2022年底获批重大项目,正好接近10年。”

志存高远,无问西东

石嘉是江西九江人,带着名校梦从偏远山区一路走来,用苦读改变命运。

中学时期,石嘉寄宿在学校,每周需要回家携带米菜,要步行山路几个小时才能到家。每逢夏天,从家里带去的干菜容易发馊,即使是馊菜也要坚持吃到周五,否则要饿肚子;冬天,山路狭窄无法撑伞,雨雪天往返学校常常是全身湿透。艰难困苦方显坚持可贵,“村里和我年龄相仿、年级相同的有20多人,读到高中仅剩我一个人,我一人坚持走在那条孤独、崎岖的求学之路上。”

读本科时,从江西乘坐绿皮火车到四川,石嘉需要不吃不喝连续站20多个小时,火车上乘客爆满,没有座位,连卫生间都挤满了人,只得不吃不喝。这段艰苦的求学经历,石嘉至今难以忘怀。读研时,石嘉原本报考武汉大学,但由于考试时太过紧张,没有如愿,调剂到东北的延边大学,也是非常偏远的学校,从江西坐车需要将近40个小时,尽管道路漫长,他也没有放弃继续考博士的决心,立志要彻底改变命运。考博士时,在东北读研究生的他乘火车到厦门需辗转70多个小时,住宾馆花费太大,他在候车室度过了等待的日日夜夜。

早期艰难的求学经历磨炼了他的意志,“这些苦我都可以坚持下来,还有什么困难是克服不了的,有什么挫折是不能承受的呢?”坚定的目标就像踽踽独行时抬头看到的点点繁星,疲惫的旅人一次又一次重拾信心,无问西东。

“要有目标,更要付出行动,一步一个脚印,不成功不罢休。”石嘉一直有名校情节,决心要去名校深造,读研时立志报考南开大学博士。“我决心要考博士时不被人看好,我们学院10年来没有考出去的博士生,何况我想考的南开大学历史学院在全国排名数一数二。”但石嘉并不在意不被理解,于他而言,自己基础不行、条件不好,那就付出成倍的努力,自己起点低、资源少,那就花十倍、二十倍时间去弥补差距。“我很相信天道酬勤,面对流言蜚语,行动和成绩就是最好的证明。”最终,石嘉如愿考取南开大学历史学院博士,他的努力也潜移默化影响了曾经不理解他的室友。如今,3位室友中有2位跟随他的脚步考取了博士。

博士期间,石嘉获得日本爱知大学留学资格。留学这一年,他如鱼得水,孜孜不倦,投入所有时间搜集、整理、扫描科研需要的日本对华调查资料。“就仿佛上瘾了”。那时的他一天扫描接近10本书籍,每本书有五六百页,厚的达上千页,留学期间共扫描了近3000册档案、资料。回国后石嘉已经博三,当时还没有发表核心论文,而博士毕业要求2篇核心论文,他将压力化为动力,在博三那1年时间内利用整理的档案资料连续发表了4篇核心论文,超额完成了博士毕业所要求的全部任务。2015年12月顺利获得南开大学博士学位,2017年3月又获得日本爱知大学博士学位。“厚积薄发,行则将至。”努力,是石嘉的座右铭。

2015年12月,石嘉博士毕业后入职我校,于2016年、2019年、2022年连续获批国家社科青年项目、重大项目,成为学院第一个“大满贯”选手。石嘉白天忙于行政和教学工作,晚上再晚也要完成科研目标,“无论多忙,每天坚持撰写1500字以上的目标不可废。”每年寒暑假,石嘉撰写的论文总字数会达到十万字以上。科研中,翻译日语资料占据了他大部分时间,近代日语较现代日语翻译难度更大,晚上工作到十一二点是常态,那床被随手堆放的被子,陪伴石嘉度过了一个个科研的夜晚。

同事们都感叹,“石嘉办公室的灯光、教研室的灯光,那是希望之光”。石嘉这一路走来,可谓艰难困苦、玉汝于成。

精益求精 身先士卒

2021年,石嘉担任历史文化与旅游学院教学副院长,他分出了一部分时间和精力投入到行政工作中,重担在肩,在所不辞。一整年,石嘉几乎连轴转,带领教师团队完成了费时较多的教育部师范类专业认证和江西省教育厅本科专业综合评价工作。于石嘉而言,他是在用“精益求精”的科研精神做行政工作,“不成功不罢休”。

古代史教研室的吴方浪老师十分敬佩石嘉,“作为领导者,他亲力亲为。做专业认证期间,炎热的暑假他和我们一起闭关1个月,所有的工作他永远打头阵,遇到困难他永远冲在团队前头,非常难得。”

“师范专业认证工作繁杂,无捷径可走,但我们用最短的时间完成了最难的工作。”那年暑假,石嘉没有一天休息,连续加班100多天,从早上九点到晚上十一二点,加班、熬夜成为日常。团队内,石嘉永远比成员更迟离开工作岗位,“他们十一点走,我就十二点走,他们十二点走,我就再晚一点走。我冲在最前面,大家也不会甘心离我太远。”石嘉身先士卒,在学院组建起一个具有高度凝聚力和战斗力的团队。4个月后,历史学师范专业认证大获成功——起步时间最晚、用的时间最短,但材料最扎实、质量最高、专家评价最好。上千万字的材料编成10本厚厚的“资料汇编”,“后来几所参加师范专业认证的院校及专业,还认真参考了我们整理的材料。”谈及此,石嘉颇感骄傲。

12月份,完成师范专业认证的石嘉紧接着投入学校专业综合评价工作中,用1个月时间完成了所有工作,并取得优秀成绩,学院历史学专业获评江西省五星级专业、在同类专业中排名第一。历史文化与旅游学院本科教学秘书胡尖和石嘉年龄相仿,她说:“他是我们80后的榜样,虽然是我的领导,但更像同一个战壕里的战友,亦师亦友,不仅告诉我们要做什么,而且教我们如何做,有困难一起扛。”在一起奋战的日子里,石嘉这位同龄人身上的光更加耀眼,也影响着身边每一个人积极向好。

师大情谊“嘉”绩传承

如今,石嘉已在江西师范大学科研、工作将近8年。石嘉对师大的感情十分深厚,高考第一志愿就是师大,几经辗转,于2017年进入我校马克思主义学院博士后流动站从事在职博士后研究,师从张艳国教授,并加入张老师领衔的中国近现代史国家级教学团队、省级特色科研团队,借助名师和平台顺利成长起来。面对其他高校伸出的橄榄枝,石嘉一律婉拒,“是师大培养了我,如果没有师大的低职高聘和重大项目培育政策,不会有我今天的成就。”

近年来,江西师范大学出台许多培育、激励优秀人才办法,鼓励一批拔尖人才脱颖而出,如人事处发布低职高聘破格聘任青年教师为教授,石嘉凭借突出业绩成为85后中第一批低职高聘教授之一,这为后来他申报国家社科基金重大项目提供了条件。同时,学校社科处发布的国家级重大项目培育办法,鼓励青年教师争创重大学术成果,学校出台的这些灵活、激励措施,为石嘉成功取得重大成果打下了基础。

石嘉特别感谢博士后导师张艳国教授,“他科研经历丰富,眼光独到,有了张老师悉心指导,反复修改,课题申报就成功了一半。”谈到在师大的工作学习,石嘉亦感触颇深,“学校的学术氛围浓郁,在人才科研会议上,我听说理工科老师每天深夜在实验室做科研,深受鼓舞。我身边有傅修延、赖大仁、方志远、张艳国等名家名师,祝黄河、胡竹箐、侯豪情等大先生们,我要以他们为榜样,立德修身,立志将来也能成为培养时代新人的‘大先生’。”

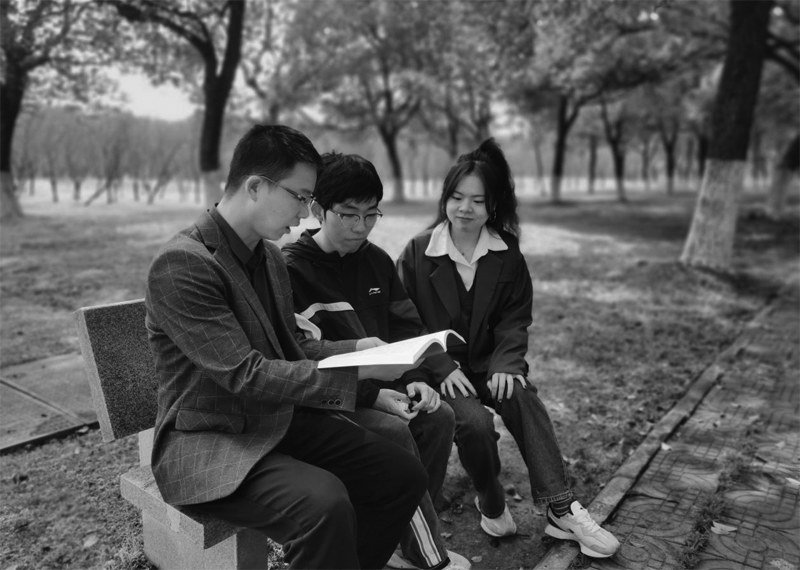

前辈对学术的兢兢业业、坚持不懈深刻影响着石嘉,让他迈出了前进的一步又一步,在这条科研之路上,石嘉步步坚定、前路坦荡。而石嘉的经历与精神亦深深影响着学生,这份“嘉”绩在言传身教中代代传承、薪火相传。

2020级文化产业管理本科生罗盼对石嘉的第一印象是“年轻但强大”。“我十分敬佩石嘉老师渊博的知识和丰富的经验。在石嘉老师的课上我能够见证一幕幕历史,品尝一个个故事。”在硕士研究生王竞尧眼中,导师石嘉是一个对科研精益求精、毫不马虎,对学生严格要求、悉心教导的老师,在他的带领下,王竞尧养成了做事认真稳重、脚踏实地的习惯。“我记得老师在完成一篇文章的写作时,在翻译日语上就用了10个月的时间。去年申请国家社科基金重大项目的两个月里,老师每天除了睡觉的6个小时,其它时间都投入到申报课题当中,以至于废寝忘食,这种对学术的追求和坚定的意志让我们每一个学生都很受鼓舞。”

对学生谆谆教诲,对青年学者倾情传授;对科研晨兢夕厉,对行政工作尽心劳力,石嘉这位青年学者以勇争一流的姿态扛起奋进的军旗。文旅学院党委书记谢兆元称赞石嘉,“有干劲、有能力,在全院教师中起到先锋表率作用,是助力学院、学校接续发展的一员猛将。”

在二次冲顶珠峰时壮烈牺牲的英国著名登山家乔治·马洛里曾在日记里写下这样一句话,“为什么要登山,因为山就在那里”。于石嘉而言,为何科研已成为生命中最不可替代的那一部分,那是因为,梦想不可欺,责任不可忘,未来仍可追。

青年如同初升的太阳喷薄出耀眼的光芒。未来,石嘉将继续攀登这座科研的珠穆朗玛峰,延续这份“嘉”绩,“我追求的是像我的老师,我老师的老师他们那样,徜徉于科研的海洋,书写学术人生。”