品长安荔枝 悟百态人生

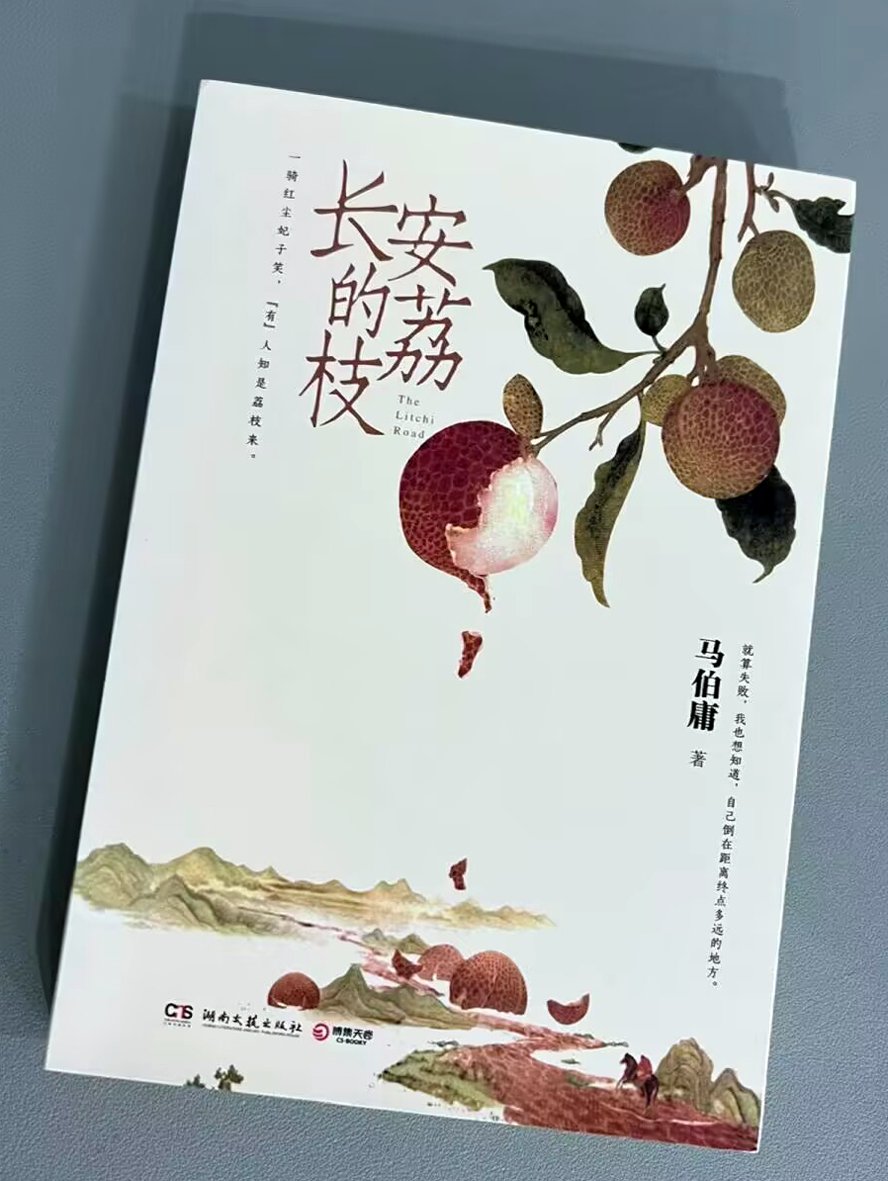

“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”杜牧的诗句在历史长河中激荡千年,化作马伯庸笔下《长安的荔枝》中跌宕起伏的史诗。这部作品以天宝年间岭南荔枝进贡为引,将一枚新鲜荔枝的万里跋涉,编织成洞穿盛唐肌理的文学密码。当我们剥开这枚晶莹的荔枝,看到的不仅是杨贵妃回眸一笑的倾城绝色,更是一个庞大帝国精密运转的行政密码,以及潜藏其中的盛世危言。

故事发生在大唐天宝年间,长安城小吏李善德莫名接到一个不可能完成的任务:在杨贵妃诞辰之前,将岭南的荔枝运到长安。要知道,荔枝“一日变色,两日香变,三日味变”,而岭南距长安五千余里,在古代保鲜技术匮乏的情况下,这简直就是天方夜谭。

然而,为了妻儿,李善德不得不放手一搏。他本是一个循规蹈矩的小人物,却在绝境中爆发出了巨大的能量。他凭借着自己的智慧与韧性,通过精密计算、反复试验,不断摸索荔枝的保鲜方法。在这个过程中,他见识到了官场的腐朽与黑暗。为了完成任务,他需要与各方势力周旋,上至达官显贵,下至普通百姓,每个人都在这场荔枝转运的大戏中有着自己的角色和利益考量。

书中以小见大,通过一颗荔枝,展现了大时代下的众生相。朝廷为博权贵欢心,耗费大量的人力物力财力,而底层老百姓却要承担沉重的负担。在这场荔枝大戏中,每个参与者都在帝国的齿轮中寻找生存缝隙。李善德从最初的书生意气,到深陷权力陷阱后的明哲保身,折射出知识分子的精明困境。当运送成本最终转嫁给沿途百姓,荔枝的甘甜早已混杂着民脂民膏的苦涩。这种对盛世表象的犀利解构,让读者在历史回响中听见现实的警钟。

在宏大的历史叙事间隙,马伯庸始终保持着对人性的温柔注视。岭南峒女阿僮的竹筐里,装着最质朴的生命哲学;老驿卒用生命守护的荔枝,凝结着底层官吏的职业尊严;就连权倾朝野的杨国忠,在月夜独酌时也显露出人性的复杂光谱。这些闪耀在历史缝隙中的微光,构成了超越时空的人文关怀。

李善德最终选择归隐岭南,这个看似懦弱的决定实则是知识分子的精神突围。在荔枝园的重建过程中,我们看到了另一种可能:褪去权力枷锁的生命,可以在泥土芬芳中重获新生。这种对个体价值的终极叩问,让历史小说突破了类型文学的边界,升华为对永恒人性的深刻思考。

合上《长安的荔枝》,齿颊间仿佛仍留存着千年之前的清甜。这部作品以其独特的叙事视角,在历史考证与文学想象之间找到了完美平衡。它告诉我们:真正的历史书写不应止步于王侯将相的丰功伟绩,更要关注那些推动文明前行的无名力量。当今天的读者凝视这枚穿越时空的荔枝,看到的不仅是盛唐气象的吉光片羽,更是照见现实的历史明镜。在这部充满现代意识的历史寓言中,每个人都能找到属于自己的精神坐标。

(范云凤)