管理学课堂里的中国智慧

———访第五届全国教师教学创新大赛广东省分赛获奖教师沙金

图为沙金 受访者供图

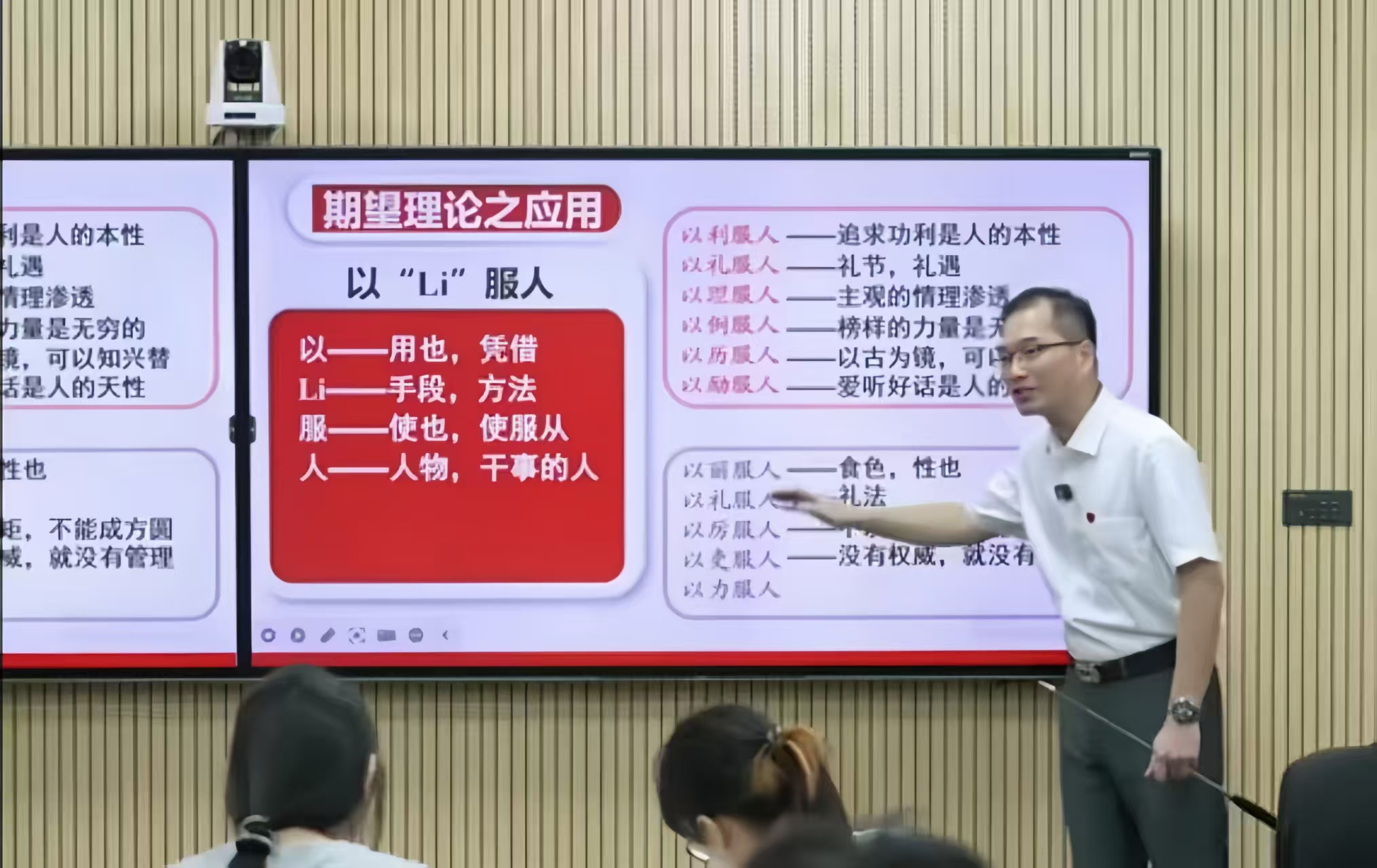

沙金《管理学原理与方法》授课现场 受访者供图

沙金,我校机械工程学院工业工程专业教师、广东省机械工程学会工业工程分会理事,主要研究方向为工业工程、物流与供应链管理。主持和参与多项国家、省市级科研项目,长期与企业合作解决生产实际问题,在SCI、EI及国内核心期刊发表学术论文多篇。

近日,沙金主讲的《管理学原理与方法》课程获评第五届全国高校教师教学创新大赛广东分赛优秀奖,课程视频被新华网收录并向全国推广。本期校报记者采访了沙金,面对面交流他的教学“金”点子。

谈及《管理学原理与方法》课程的设计理念,沙金表示,中华传统文化给予他重要启示。“过去我国在国际竞争中处于追赶态势,如今已在诸多领域实现领跑。这促使我思考,随着国家实力增强,作为高校教师,应该如何以文化自信重构教学逻辑?”基于这样的思考,沙金开始探索将中国管理智慧融入现代课程体系。

《管理学原理与方法》课程创新性地以汉字为文化载体,构建起独特的教学范式———在讲授管理知识时融入传统文化的智慧,在解析管理方法时强化爱校意识,在培养管理能力时提升文化自信。课程视频发布后引发热烈反响,师生评价其“专业有深度、思想有温度”。

“文化传播不应止于单向输入,更要展现中华文明的独特价值。”沙金介绍,管理学课程中解构汉字的灵感源于一档甲骨文节目。他以“自由”“牢笼”为例向学生进行解析:“自由”字形隐含“框限”结构,“牢笼”的“宀”部象征规则边界,揭示自由与秩序的辩证关系。这种通过汉字结构透视古人智慧的教学方式,既展现文化精髓,又贯通管理哲学,成为传统文化与现代教育有机融合的典范。

在传统文化与课程创新融合过程中,沙金始终坚持“以学生为本”理念。他善于从细微处切入,将宏大叙事转化为具象认知。例如,在深入解析校训“广学明德、海纳厚为”的内涵时,沙金并未停留在字面解读,而是匠心独具地将其与中华优秀传统文化的核心典籍《礼记·大学》中的“修身、齐家、治国、平天下”进行了深刻关联与互文阐释,让学生们真切地感知到,现代高等教育所倡导的核心理念,并非无源之水、无本之木,而是与绵延数千年的中华智慧一脉相承、息息相通。

“把握兴趣点才是有效教学的关键。”沙金在甲骨文教学中独创了“解构式教学法”———拆解“教”字由“爻”(知识)、“子”(学童)及“攴”(教鞭)组成,阐释教育强制性特征;剖析“学”字“双手捧知识入室”的意象,引申教学环境与师生关系的管理要义。这种寓教于乐的方式,既满足课堂教学“高阶性、创新性、挑战度”的要求,又自然融入尊师重道理念,让学生“听得懂、记得住、愿意学”。

谈及当前的课程思政建设,沙金指出:“部分教师仍将课程思政视作专业教学的附加项,导致教学内容机械割裂。”沙金认为,理想的课程思政应实现专业知识与价值引领的“化合反应”,而非简单“物理混合”。在课堂上,沙金以材料学教学为例,示范了科学思辨的融入路径:通过对比青铜与大理石参数,引导学生发现古代西方石质建筑存在的工艺悖论。这种基于实证的推演过程,既培养科学批判思维,又增强文明自信,使课程思政目标自然达成。

沙金表示,在多年的教学工作中,他积累了自己的教学心得,提炼出三“真”育人箴言———“真信、真心、真辛”。“真信”即笃信中华文化价值,用学理支撑文化自信;“真心”要求以学生为中心,通过“将心比心”化解代际认知差异;“真辛”强调扎实治学,在浩如烟海的汉字系统中精准筛选教学素材,确保文化阐释的严谨性。

从《孙子兵法》的战略思维到《礼记》的治学之道,从甲骨文解构到现代管理哲学,沙金成功打造出独具特色的管理学课堂。这种创新实践不仅为专业建设注入文化厚度,更生动诠释了新时代“为党育人、为国育才”的教育使命。在高等教育改革浪潮中,沙金的探索为课程思政建设提供了富有启示的生动实践。