校史回眸

抗联英雄校长——于天放

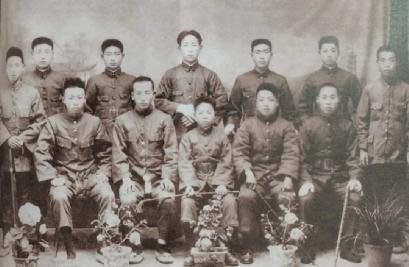

于天放(坐者右二)与巴彦游击队的主要领导者

简介:于天放(1908-1967),原名于九公,化名于树平,又名于文礼,呼兰县(今哈尔滨市呼兰区)白奎乡三道沟屯人。1918年就读小学,1921年考入齐齐哈尔“黑龙江省立工业学校”,时值大革命时期,受到革命思想熏陶。1927年秋,为抗议日本出兵山东干涉中国内政,省城齐齐哈尔8所中等学校的数千名学生举行爱国游行,于天放是这项活动的组织者之一。在这次活动中,他和另外7名学生被捕,在督军署扣押两天后获释。于天放校长1928年8月,于天放考取清华大学经济系,他勤奋读书,潜心研究中国经济状况,探索救国道理;1929年,参加党的外围组织反帝大同盟;1930年,参加清华大学驱逐反动校长罗家伦、吴南轩的斗争。1931年5月,加入中国共产党,曾任中共清华大学地下党支部书记。

教育实习中的师生九一八事变后,于天放毅然投笔从戎。1932年春,于天放与张甲洲、张文藻等5名东北籍同学,一同回东北开展武装抗日游击活动。1932年5月,由张甲洲领导的巴彦游击队成立,于天放在北满联络站工作,负责游击队与中共满洲省委的交通联络。1933年春,中共满洲省委派于天放到齐齐哈尔开辟地下工作,不久组建中共龙江特别支部,于天放任支部书记,并以教师身份为掩护,在青年学生中进行抗日救国宣传,组织抗日救国会,引导一批爱国青年参加抗日队伍。1934年,中共满洲省委及所属党组织遭到破坏,于天放与党组织失去联系后,便到富锦县(今富锦市)寻找党组织。这期间,他利用在县立第一中学教书的条件,向青年学生进行抗日救国思想教育。有些青年学生受启发后,入关参加抗日救亡活动,由此直接加入到抗日队伍中。

1937年,于天放加入东北抗日联军独立师(后改为十一军),并与中共北满临时省委取得联系,先后任抗日联军第十一军随军学校教育长、十一军一师政治部主任。1938年冬,于天放随李兆麟所率远征队伍由富锦、宝清出发,越过小兴安岭,到海伦一带开展游击战争;1940年5月,于天放任六支队政治委员,活动在铁力、庆城和缓棱一带。??时任哈尔滨师范学院院长于天放(前排左右)与牡丹江实习师生合影1941年,东北抗联第三路军主力进入苏联境内整训,于天放作为第三路军总部特派员,负责指挥六支队留守小分队留在国内,在海伦、绥棱、北安和庆城一带秘密发展救国会,建立抗日据点,坚持抗日斗争。

1944年12月19日,于天放由于叛徒告密,在绥棱县宋万金屯被捕,先后被关押在庆安、北安监狱。在狱中,面对日本人的威逼利诱和种种酷刑,于天放毫不屈服,使敌人一无所获。后来,在被俘的日本警官中西正植的供词中也承认:“我尊敬为正义而舍生的于天放将军。”于天放在狱中,一面与敌人进行顽强而巧妙的斗争,一面寻找机会越狱。1945年7月12日,于天放与同狱的赵忠良(抗联三军战士)打死日本看守石丸,逃出北安监狱。在当地人民群众的掩护下,甩掉敌人追捕、脱离险境。于天放后来专门撰写《牢门脱险记》一书,记述这一段惊险经历。

抗日战争胜利后,于天放先后任中长铁路护路总监、黑龙江省军区副司令员、黑龙江省参议会议长、黑龙江省法院院长、黑龙江省军事部长、军区副政委司令员等职。1954年8月,黑龙江、松江两省合并为黑龙江省后,于天放转业到地方,任黑龙江省政府副主席兼哈尔滨师范学院院长。1958年8月-1964年5月,任中共牡丹江地委第二书记兼行署专员。1964年9月,当选黑龙江省政协副主席,兼任黑龙江大学校长。

(摘自《春风桃李七十载》)