2024 年《本科生学习与发展情况调研分析报告》概述

2024 年《教师教育教学调研分析报告》概述

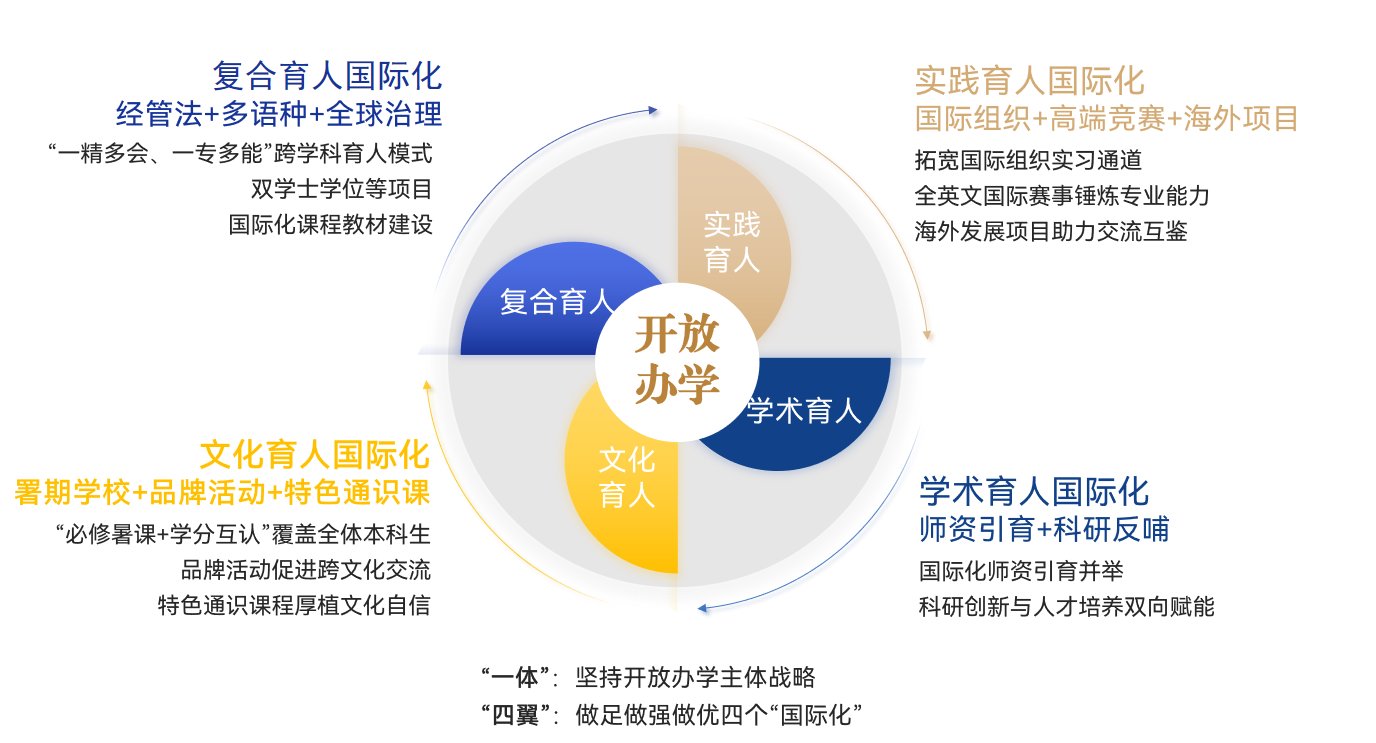

(四)教育教学综合改革学校始终立足构建“外语筑基、经贸强干、法商融合”的特色育人生态,培养“高素质、创新型、国际化、复合型”新时代领军人才。1.“外”字优势助力高素质国际化拔尖人才自主培养学校围绕“一体四翼”高素质国际化拔尖人才培养模式,以开放办学为主体战略,通过复合育人、实践育人、学术育人、文化育人四个维度全方位支撑国际化人才培养体系。“一体四翼”高素质国际化拔尖人才培养模式(1)一体:坚持开放办学主体战略制度保障上,以“开放型经济学科群”为引领,依托涵盖英语及 12 个其他外语语种的多语种教育体系,制定《高质量发展三年行动计划》,系统强化“外”字战略布局。形成“党委统筹领导、教学管理部门归口管理、多部门协同联动”的培养格局,通过优化国际课程模块、升级“语言+ 专业”双学士学位项目、将暑期国际学校课程作为必修课纳入培养方案等举措,持续迭代升级国际化人才培养的体制机制。思政保障上,紧紧围绕脱贫攻坚、乡村振兴、金融强国、一带一路、人类命运共同体、大国外交等主题,以坚定的文化自信塑造学生的全球胜任力。质量保障上,实施“招生 - 培养 - 就业”全链条闭环管理,动态调整专业设置,强化特色项目交叉融合培养,确保人才培养与全球治理需求精准对接。资源保障上,年均投入超千万元用于国际师资引进、海外实践基地建设及学生国际交流资助。

(2)四翼:全方位支撑开放办学战略复合育人国际化:以“语言 + 专业”双学位项目引领人才培养特色创新;以新文科驱动前沿国际化课程教材建设。

实践育人国际化:与国际组织紧密合作,建立“推送 - 培养 - 跟踪”国际组织实习通道;借助全英文国际赛事锤炼专业能力;以海外发展项目助力国际交流和文明互鉴。

学术育人国际化:引进国际组织资深专家、海外院士等高端人才,组建“校内导师 + 国际导师”双师队伍,实施教师国际化能力提升计划。依托涉外法治研究院、数字经济实验室、全球价值链研究院等平台,推动学生深度参与跨国(境)科研合作。

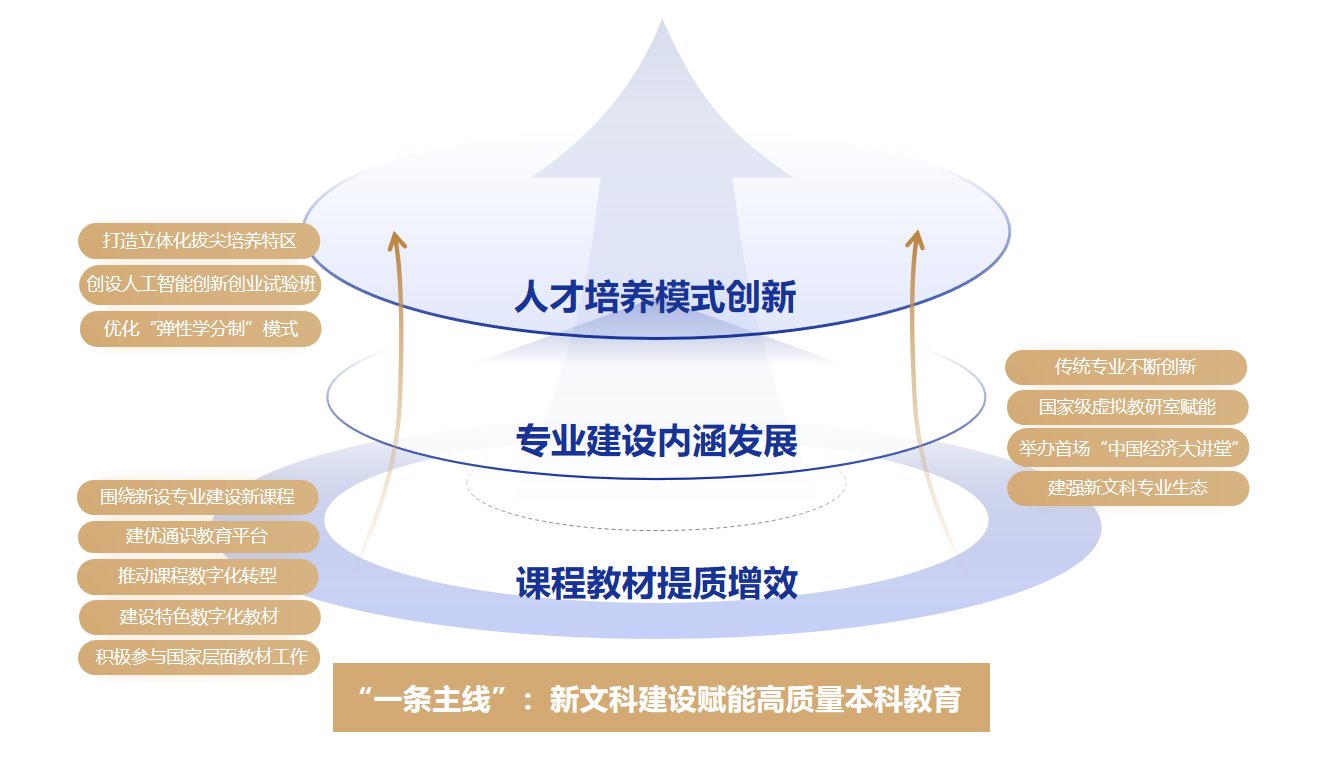

文化育人国际化:将暑期国际学校作为必修环节。持续办好国际青年文化节等跨文化交流品牌活动,开设“中西文明互鉴”等特色跨文化通识课程,促进跨文化交流实践,厚植文化自信。2. 新文科建设赋能高质量本科教育体系学校以“一条主线、三轮驱动”模式推进新文科建设,聚焦育人模式创新、专业布局优化、课程教材提质,积极推动“文 - 理 - 工”交叉融合,紧抓新文科建设契机,加快建立高质量本科教育体系。“一条主线、三轮驱动”新文科建设赋能高质量本科教育模式(1)一条主线:新文科建设与构建高质量本科教育体系同频共振坚守价值导向,确保党的创新理论深度融入教育教学全过程,牵头成立全国财经类高校课程思政联盟,共谋财经类高校课程思政建设;强化理念引领,以教育部首批新文科研究与改革实践项目为切入点,应用新文科建设最新成果引导有组织教学研究和教学改革活动;实现精准发力,培养“基础学科拔尖人才”与“国家急需的应用型、复合型、创新型人才”,牵头建立中国高校财经慕课联盟,推广普及新文科建设经验;推进模式创新,以宽口径通识教育为基础,为拔尖人才、复合型人才、创新人才、国际化人才打造个性化成才通道。

(2)三轮驱动:人才培养模式创新、专业建设内涵发展、课程教材提质增效人才培养模式创新:构建“1+5”育人模式,整合经济学荣誉学士实验班、国际组织人才基地实验班等 5 个拔尖项目,依托经济学基础学科拔尖基地实施书院制、导师制、弹性学分制、项目制“多制协同”机制,推进小班化、个性化、国际化“三化联动”。创设“人工智能创新创业试验班”,联合科大讯飞等企业组建“人工智能 + 创新创业 + 应用领域 + 头部企业”四方导师团队,定制全生命周期 AI 实践课程。优化弹性学分制。

专业建设内涵发展:推动传统文科专业升级,国际经济与贸易、金融学、经济学等获批国家级一流本科专业。依托三大国家级虚拟教研室,实现跨地域资源共享与协同教学。新增“数字经济”“国际新闻与传播”等新兴专业,增设双学士学位项目,与北京邮电大学共建校际联合学士学位项目。举办“中国经济大讲堂”,将生动的中国经济实践转化为高质量的中国经济学“金课”。

课程教材提质增效:聚焦学生发展需要,深化课程内涵建设,着力培育精品教材。开设“全球化与全球治理”等实战课程。构建“12+8”通识教育体系,打造五大核心通识模块和八大通修专题。推动课程数字化转型。立项研发“数字经济”“数字管理”等系列数字教材。我校本科生学情调查显示,学校教育教学质量与学生发展成效显著,学生在学业投入、教育体验、师资认可、资源支持及就业规划等方面展现出积极态势。

学业发展表现优异。学生课堂参与度高,学术合作意识突出,高年级学生主动学习意愿显著增强。部分专业在课堂互动、跨学科探索中表现亮眼,团队协作能力均值达4.52(满分 5 分,下同),彰显扎实的学术素养与协作精神。

教育体验广受好评。思政课程满意度达 71%,专业课程“两性一度”获学生认可,案例教学、互动课堂等多元教学方式深受欢迎。学生发展活动丰富,志愿服务参与度达96%,实习实践助力显著。

师资力量卓越。教师教学行为获高度赞誉,启发式教学(满意度 4.65)、作业反馈(4.62)与评价公正性(4.62)表现突出。部分专业教师因互动灵活、反馈及时广受好评。

资源服务支撑有力。图书馆环境与资源满意度达 75%,教学设施与实验室条件完备。学生与辅导员、任课老师和专业指导老师的关系满意度均为 76%,反映了师生间良好的沟通支持。70% 学生愿再次选择本校,母校归属感强劲。

就业规划目标明确。87% 的学生重视专业匹配度,职业定位清晰。41.9% 的学生计划深造,升学意愿强烈。学生对自身竞争力与职业前景展现出充分信心。学校教师教育教学工作展现出卓越成效,师资队伍呈现积极风貌,在教学质量、育人理念及创新实践等方面成果显著,为高水平人才培养奠定坚实基础。

教学科研双向赋能。教师教学成就感强劲,78.6% 教师主动提升教学能力。思政育人深度融入课堂,76% 教师能够有意识地融入思政育人。以科研反哺教学成效显著,形成学术与实践协同共进的良好格局。

教改动能持续深化。86.6% 教师主动引入学科发展前沿内容,课程“两性一度”成效显著。教师积极探索多元教学模式,有效激活学生深度参与。

师 生互 动 形 式多 样。课 内以 答 疑、论文指导为重心,跨年级交流活跃;课外通过固定时段沟通机制拓展非正式互动,形成科学、职业与价值观多维联动的育人生态。

职业发展支持体系完备。构建分层分类的职后培训体系,助力教师快速适应,教师职业成长路径明晰。教师教学团队建设参与度高,跨学科协作氛围浓厚,教学资源共享机制凸显优势。智慧教育筑基赋能。信息技术深度融入教学实践,教师群体积极探索AI 技术应用,半数教师主动接纳智能工具完善教学流程,数字化教学资源支持满意度高,为课堂创新注入新活力。