王绵先生的珍贵捐赠

文学院、图书馆祝贺王绵先生九秩寿辰合影前排坐者为王绵先生,第二排左起:李佳、史梅、周世箴、锺岚秀、黄静,第三排左起:李丹、苗怀明、周欣展、徐兴无、程章灿、刘重喜

王绵先生是南大中文系(现为文学院)先贤王伯沆先生的女儿、周法高先生的妻子,曾长期在龙蟠里的南京图书馆古籍部工作,是一位家学渊源、造诣精深的文献学者。有缘与她相遇相识,就是在她创建的王伯沆周法高纪念馆那里。

王伯沆周法高纪念馆位于老门东之东,老虎头之西,背后紧邻高大的明城墙,与中华门相距不远。此处原为仁厚里3号,后来的门牌号改为边营98-1,现为南京市秦淮区不可移动文物。王伯沆(1871-1944),名瀣,号冬饮,江苏溧水人(生于南京),曾任教于南京大学前身南京高等师范学校、东南大学、中央大学近三十年,近现代著名学者,被誉为“南雍双柱”、“守道耆儒”。周法高(1915-1994),字子范,号汉堂,江苏东台人,毕业于中央大学,也曾在中央大学任教,现代著名语言文字学家。这座纪念馆是中国第一家民间创办的公益性学术纪念馆,展出王伯沆、周法高两先生的珍贵文物资料,以纪念他们对于中国学术文化的杰出贡献。1998年开始对外开放。

王伯沆先生与继室夫人周育卿先生(1887-1973)皆为太谷学派黄葆年先生的弟子,也是周法高先生的姑父姑母。周法高先生小学毕业后自东台来南京读书,与姑父一家同住于此,1947年与表妹王绵先生相爱成婚,成为王伯沆先生的乘龙快婿,可谓亲上加亲。

因为战争的原因,1948年周法高先生随中研院史语所离开大陆,直至1964年王绵先生才有机会赴香港与丈夫团聚,后来一起移居台湾省台中市。创建纪念馆以来,每年的5月至10月王绵先生都从台湾回南京居住,维持纪念馆的开放,并夜以继日地编辑《冬饮丛书》(王伯沆先生批、注、校的古籍,约200种),自费出版,以完整传示先父的治学系统。诚如对王伯沆先生的思想学术素有研究的程章灿教授所言:“从私的角度来说,她是王伯沆先生的孝女,从公的角度来说,她为学术文献的保存和中国文化的传承,做出了一份突出的贡献。”(《九如是什么?》,《南京大学报》2016年9月20日)当时我在中文系兼职学生工作,每年纪念馆开放的时候就带学生前来瞻仰两位先贤的事迹,并先后请2012级徐谊等3位同学制作纪念馆简介、出版社赵秦老师拍摄制作纪念馆书画藏品电子图片、文学院刘重喜书记联系校友帮助安排房屋维修,还曾介绍有关媒体做了采访报道,后来这里也成为南大文学院创新实践基地。因此与王绵先生有了较多的交往,其嘉言懿行,令人非常感佩。现仅就她对南京大学的多次珍贵捐赠记录如下,已示不敢或忘。

1998年起,《冬饮丛书》由扬州广陵古籍刻印社陆续出版。第一辑收录六种:《樊文汇录》《孙可之文集》《倪文贞诗》《长离阁诗》《阮集之所著诗》《清词四家录》。珍藏本以宣纸套色影印线装,制作极为工细。第一辑出版后,王绵先生即向南京大学等高校做了捐赠。

与王绵先生认识之后,承蒙她的信任,由我经手了以下几次对南大的捐赠。

一、2004年10月南大中文系90周年系庆,王绵先生应邀参加庆祝典礼,捐赠中文系先贤书画作品四件及图书一册。其中包括:

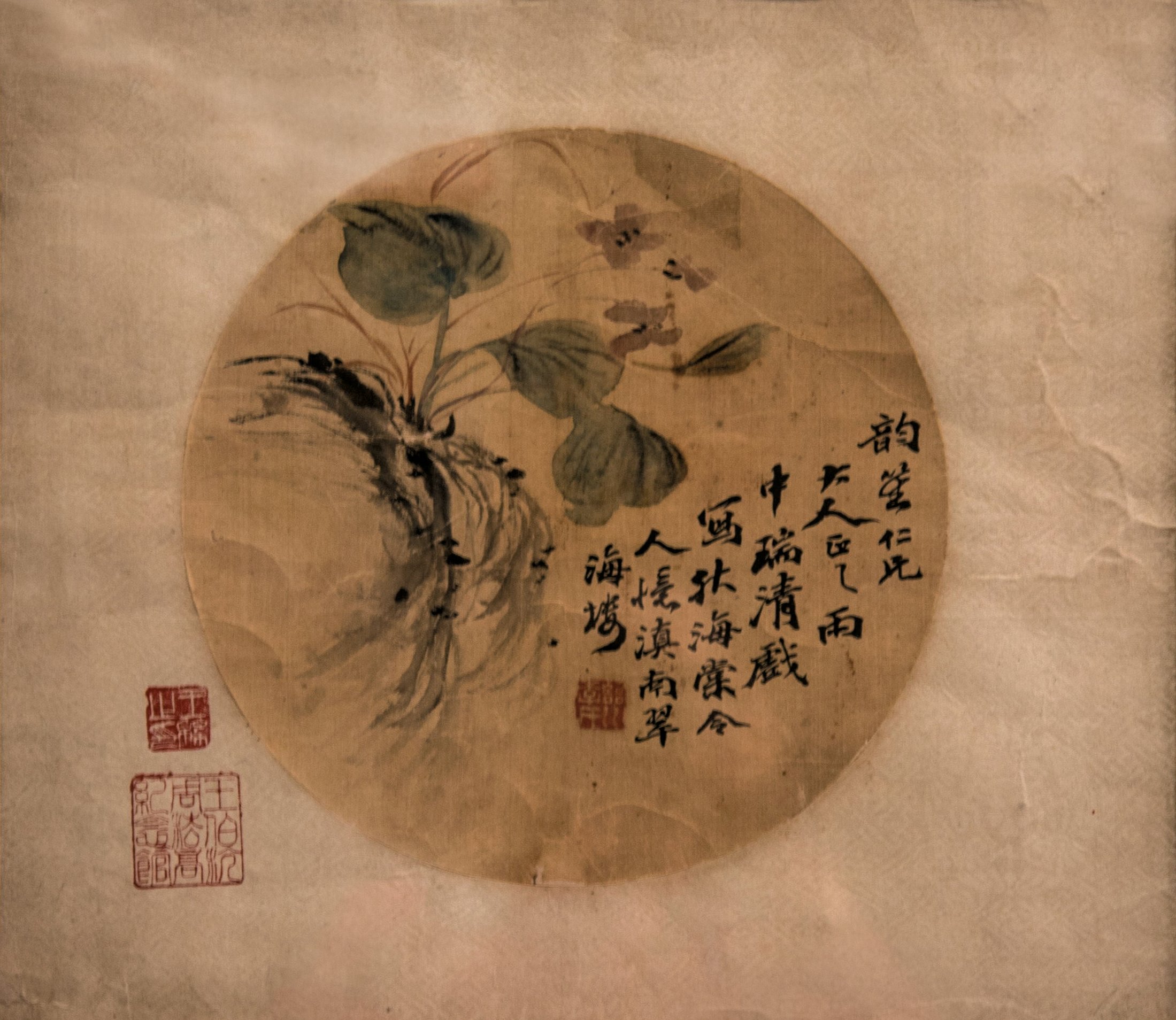

1、李瑞清《秋海棠》图(纸本镜心)。

画面题字:韵笙仁兄大人正之。雨中瑞清戏写秋海棠,令人忆滇南翠海楼。

下钤白文方印:临川李氏。

镜心画面外左下角钤上、下两方印:王绵之印(白文)、王伯沆周法高纪念馆(朱文)。

按:李瑞清(1867—1920),字仲麟,号梅庵、清道人,江西临川人(生于湖南长沙),曾任南京大学前身两江师范学堂学监(校长),近现代著名教育家、书法家。他于1899、1902年曾两赴云南,与友人雅集于翠海楼。该楼位于昆明城内翠湖景区,建于晚清。此画所赠者沈翰(1842-1913),字咏荪,书画界或因音近而写作润生、韵笙,一字秋莆,号醉白。浙江绍兴人,后定居湖南长沙,被誉为清末湖南画坛的一代宗师。其弟子萧俊贤曾应李瑞清之聘任教于两江师范学堂。

2、吴梅题《旧时月色》图(折扇扇面)。

《旧时月色》图,吴湖帆画并题:旧时月色。庚午秋日为月波楼主人作。吴湖帆。

下钤朱文方印:丑簃。左边有吴梅题词一首:眠。月色濛濛花态妍。江城远,香梦落谁边。十六字令。霜厓倚声。后钤朱文方印:吴梅。

背面为吴梅题字:张中叔去年腊月寄山预(蕷)来,留荆南久之。四月,余到沙头取视之,芽森然有盈尺者,意皆可弃。小儿辈请试煮食之,乃大好。盖与发牙(芽)小豆法同一理也。物理之不可尽如此。今之论人材者,用其所知而轻弃其所未能悉者,以为无用,岂不重可叹哉。因见小物,遂用感慨云。庚午七月,镜波尊兄法家教正。霜厓吴梅。下钤朱文方印:霜厓。

按:吴梅(1884—1939),字瞿庵,号霜厓。江苏长洲人,曾任教于中央大学中文系,现代著名戏曲研究与创作大师。文中庚午为1930年。所赠者朱镜波(1889—1968),号月波楼主人,江苏苏州人,著名画家,精于山水花鸟,吴梅、吴湖帆好友。吴梅的这首小令未收入《吴梅全集》(河北教育出版社,2002)。背面吴梅题字为黄庭坚《山预帖》,扇面所题文字与台北故宫博物院所藏帖略有不同。

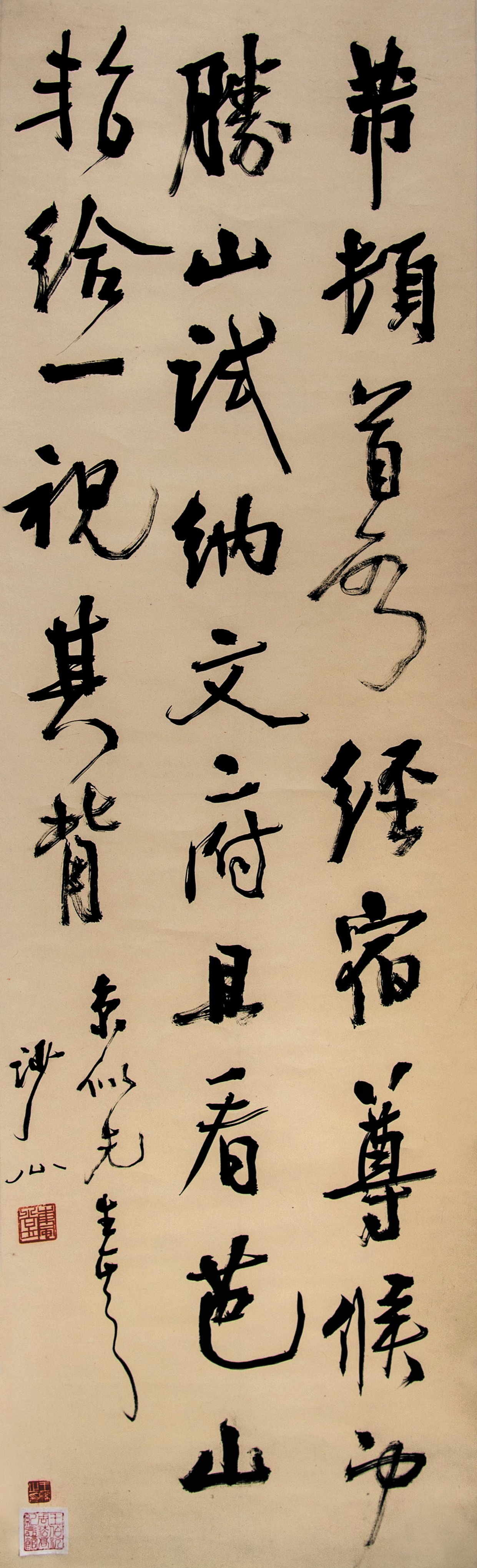

3、胡小石节临米芾《彦和帖》(纸本,行书立轴,136cm×40cm)。

芾顿首启:经宿。尊候冲胜。山试纳文府。且看芭山。暂给一视其背。

京似先生正之。沙公。

下钤朱文方印:东风堂。左下方钤有上下两方印:王绵之印(白文)、王伯沆周法高纪念馆(朱文)。

按:胡小石(1888—1962),名光炜,号夏庐、沙公,浙江嘉兴人(生于江苏南京),曾任南京大学中文系主任,现代著名学者、书法家。所赠者沈京似(1897—1988),名懋勋,浙江鄞县人(生于江苏淮安),后居上海,精于文物鉴定和烹饪。

4、汪东画并题《黄庭坚诗意图》(折扇扇面)。

《黄庭坚诗意图》,汪东画并题,题字为:黄流不解涴明月,碧树为我生凉秋。寄庵汪东写。

后钤白文方印:汪东。

按:汪东(1890—1963),字旭初,号寄庵,江苏吴县人,曾任中央大学文学院院长,现代著名学者、词人。画面题字为黄庭坚《汴岸置酒赠黄十七》诗句。

王绵先生在中文系90周年系庆时捐赠的上述四件书画作品原藏南大中文系科技档案室,2015年11月12日由文学院移交学校图书馆保存。但唯有汪东题《黄庭坚诗意图》扇面不在交付清单中,应未移交。

5、周法高编《近代学人手迹初集》。

该书由我国台湾文星书店1962年出版,收有王伯沆、黄侃等近现代学者的手迹图版。

当时笔者拟稿的捐赠感谢状,可作为这些书画作品的补充说明:

感谢状

兹有南京大学中文系前辈学人王伯沆先生之女、周法高先生之妻王绵女士于中文系九十周年系庆之际向我系赠送如下五件书画作品:

一、李瑞清《秋海棠》图镜心一幅;

二、吴梅题《旧时月色》图(吴湖帆画)扇面一幅;

三、胡小石节临米芾《彦和帖》立轴一幅;

四、汪东画并题《黄庭坚诗意图》扇面一幅;

五、周法高编《近代学人手迹初集》一册。

上述五人皆为中国著名学者,并皆曾在我系执教或从学,其书画和所编近代学人(亦有多位中文系系友)手迹在艺术和学术上具有高度价值,而时事变迁,已罕觌于世,故至为珍贵。现承王绵女士万里携来,慷慨捐赠,不特为系庆增辉,抑亦缅怀先贤、宏扬传统之盛举。为此,中文系向王绵女士颁发此状,以志感谢。

南京大学中文系

二〇〇四年十月十六日

二、2014年10月文学院百年院庆,王绵先生和她的女儿周世箴教授应邀参加庆祝典礼,再次赠新出版的《冬饮丛书》8种18册线装图书。

三、2016年9月南大文学院、图书馆为王绵先生90华诞祝寿,史梅副馆长代表图书馆向王绵先生赠送了《南京大学藏近现代名人手迹选》,徐兴无院长代表文学院赠送了自撰并手书的寿联“大德仁寿开九秩,宗师门庭驻长春”,图书馆馆长程章灿教授赠送了自撰并手书的寿联“伯有女兮伯鸾有妇,天锡九畴也天保九如”,笔者也敬奉了南京云锦《梧桐双兔图》和南京剪纸《兔》(王绵先生的生肖属兔),以表祝贺。王绵先生回赠黄侃赠给王伯沆先生的黄翔云照片一幅。背面有黄侃题字:

此先君子丙申二月在武昌江汉书院中所照像,时年七十八。其后二年,岁在戊戌,八月十九日卒。距今忽一世矣。孤露之生,萍浮南北。独此像板常在箧中。

伯沆先生先子门人也,今年始晤于上元。先生感念旧恩,常垂匡诲。敢印一幅奉贻。俾先生如睹先子颜色。

戊辰八月廿二日,孤侃泣记

按:文中丙申为1896年,戊戌为1898年,戊辰为1928年。黄翔云(1819—1898),名云鹄,字翔云,湖北蕲春人,晚清名臣、学者,兼擅诗文、书画。黄翔云去世时黄侃13岁。王伯沆先生是黄翔云任南京尊经书院山长时的受业弟子。1928年春,黄侃应聘为中央大学教授,从沈阳来到南京,与王伯沆先生成为同事,交游甚密。这张照片可谓是三位大师,两代情谊的见证。

这些珍贵的捐赠具有重要的文献、学术价值和艺术价值,是前辈大师道德文章的结晶,闪耀着他们生命的光辉,从中也可见王绵先生对于学术文化薪火长传的拳拳之心、殷殷之情。

王绵先生对南大的这些珍贵捐赠收藏于文学院和图书馆,其中一些书画作品先后参加了《胡小石和他的时代——纪念胡小石先生诞辰130周年书法文献展》(2018)、《墨韵梅香——纪念李瑞清先生逝世一百周年书画文献展》(2020)等多次展览,为展览增添了特别的光彩。每次看到这些展品,王绵先生亲切、慈祥的音容笑貌就会清晰地重现在眼前,其深情厚意和高风亮节与先贤们的光辉业绩一样,必将永存青史,千古流芳。