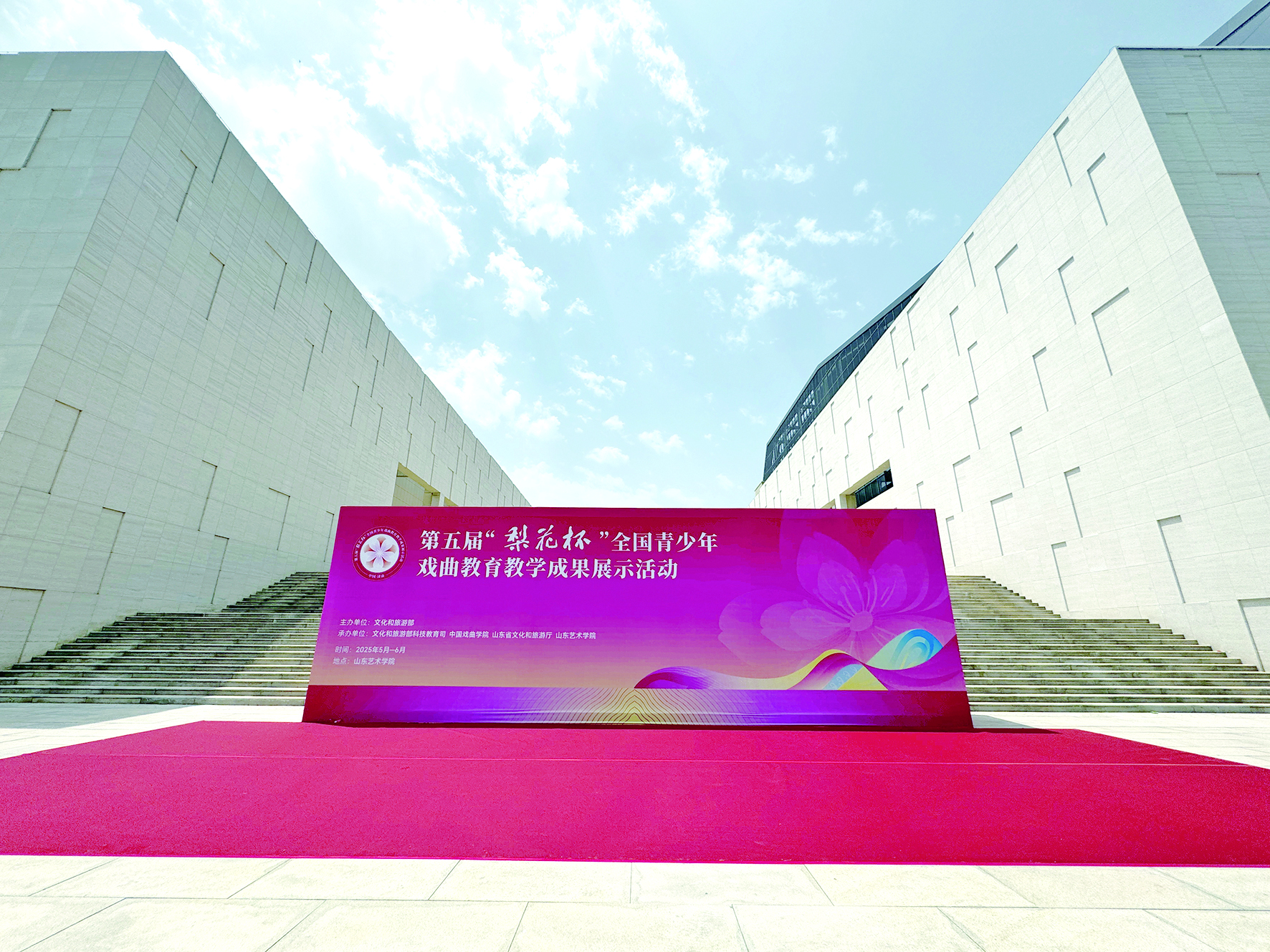

第五届“梨花杯”全国青少年戏曲教育教学成果展示活动现场评审在我校举行

摄影/王蒙

本报讯 5月19日至23日,第五届“梨花杯”全国青少年戏曲教育教学成果展示活动现场评审环节在我校举行。本届“梨花杯”由文化和旅游部主办,文化和旅游部科技教育司、中国戏曲学院、山东省文化和旅游厅、山东艺术学院共同承办。本次活动共收到了来自26个省市区83所院校推荐的282个学生节目、47个教师示范课。经文化和旅游部组织专家进行视频评审,共有101个学生节目、15个教师示范课进入终评暨现场展示。相比第四届“梨花杯”,本届推荐节目增幅接近30%,是历届报名规模最大的一次。本届“梨花”杯也是此项活动首次在北京以外的城市举办现场评审环节,戏曲的魅力在泉城尽情绽放。

京昆组现场展示分为京昆集体剧目、京昆个人青年组、京昆个人少年组三个组别,包括来自16个院校的34个剧目。演员们用声贯云霄的唱腔、铿锵有力的念白、行云流水的身段,将唱、念、做、打与手、眼、身、法、步相融合,彰显了京昆戏曲艺术的深厚底蕴。

地方戏现场展示分为地方戏集体剧目、地方戏个人青年组和地方戏个人少年组三个组别,共有来自21个省(直辖市)、32个院校、27个剧种的44个剧目进行展示。有高亢激越的秦腔、粗犷豪放的豫剧、婉转细腻的越剧、诙谐生动的川剧,有变脸、喷火、鬼步、椅子功等传统技艺的传承,也有现代戏在表演形式和技法上的创新,通过青少年演员们扎实的基本功,展现出了地方戏来源于生活的活力,也展现了戏曲代代传承、发扬光大的生机。

在戏曲器乐演奏环节,共有8个院校的12个剧目进行现场展示。戏曲乐队的集体演奏,是“规矩”与“灵动”的完美结合,是戏曲表演的“筋骨”与“血脉”。参演的戏曲学子们以丰富的音色、严密的配合、鲜明的节奏,为舞台上的唱念做打提供情感支撑和戏曲张力。

教师示范课是本届“梨花杯”现场展示中新增环节,共有来自14所院校的15个课程进行现场展示。戏曲教学示范课,是连接传统与未来的重要桥梁,老师通过口传心授的方式,以问答与即兴表演的互动启发,将唱腔、身段、表演技巧逐一拆解,让同学们直观感受到戏曲艺术的精髓,不仅是传统“科班精神”的延续,也是现代教育体系的融合,更让学生们以教师为范本,真正认识到“戏在身上,功在平时”的意义。

现场展示期间,张尧、金喜全、尹晓东、柳萍、陈涌泉5位专家分别以《新时代的戏曲表演教与学》《守正创新——培养符合社会需求的复合型戏曲人才》《音乐在戏曲中的地位和作用》《戏曲创作实践与现代舞台呈现的探索》《戏曲:中华文化的瑰宝》为题,为参演师生带来了专题讲座。为师生提供了专业指导,强调了戏曲教育“守正创新”的核心理念,推动了复合型人才培养。通过理论与实践的结合,凸显了戏曲作为中华文化瑰宝的现代生命力,为传统艺术的舞台呈现、社会传播和可持续发展提供了重要启示。

张尧从习近平总书记给中国戏曲学院师生和国家京剧院青年艺术工作者的两封回信为切入点,强调了增强文化自信、审美自信、戏曲自信和剧种自信的重要性,阐释了戏曲艺术在新时代的使命担当,并结合自身表演实践与教学经验,从“教什么、怎样教”“学什么、怎样学”两个角度进行分析。他指出,戏曲教育工作者应把握教学方向,在传授技艺和剧目的同时,更尊重艺术培养的规律;学习者要坚持守正创新,在掌握传统剧目的基础上,创新性发展新剧目,提升自身表演水平。同时,他分享了功法训练、剧目实践、观摩学习、勤思考和悟原理等学习方法。

金喜全以演员的视角切入,从“选材、辩材”“归功、归路、归派”“口传心授”等步骤,对戏曲人才培养作了详细阐述,强调要遵循规律,进一步深化教育教学改革,积极探索戏曲艺术人才培养模式;围绕开蒙、基毯身把、应知应会、文武并重四个方面,阐释了夯实四功五法、戏曲知识等基础的重要性,进一步提出复合型人才培养的要点;从突出变声期、分行归路、流派、分流培养四个角度,综合介绍了戏曲人才培养的方向,并对未来戏曲人才的培养提出设想;围绕表演开窍、实践观摩、创新意识三方面,结合自身的实践经验指出培养戏曲人才需要注意的方面,强调要广采博收、综合性地培养人才。师生围绕戏曲人才实践能力提升、戏曲人才的新媒体素养培育等问题深入讨论交流。

尹晓东以现代京剧《红灯记》为例,详细讲解了戏曲音乐的具体特征,通过戏曲无声动作与唱腔音频的对比展示了音乐对戏曲的重要性。他阐述了音乐在京剧形成发展中的影响和作用、戏曲音乐的程式性与类型化、戏曲音乐与其他艺术要素的关系等。结合剧本中的音乐唱腔与结构,还列举了现代京剧《沙家浜》、新编历史戏《曹操与杨修》以及《雁荡山》等剧目音乐和唱腔,进一步加深了在场师生对戏曲音乐的深层理解。他指出,京剧音乐创作要遵循戏曲音乐的基本规律,在继承传统的基础上进行创新,做到人物、时代感、剧种风格“三对头”,统筹好戏曲音乐民间性与专业性、中西文化相互碰撞与交融的关系,在感受传统文化博大精深的同时,关注戏曲音乐在现代社会中所面临的问题和挑战,积极探索其创造性转化和创新性发展的路径。

柳萍紧扣主题,以时代变革对戏曲的影响为切入点,对传统戏曲如何与现代生活紧密结合,以及在现代戏创作中,如何在保留传统戏曲程式规范的基础上进行创新突破,进行了深入阐释。讲座深入剖析了宁夏秦腔现代戏“三部曲”——《花儿声声》《狗儿爷涅槃》《王贵与李香香》的艺术特色与创新实践,指出“三部曲”不仅丰富了宁夏秦腔的艺术形式,也为地方戏曲院团的创作提供了新的思路和借鉴,体现了地方戏曲在传统与现代之间的融合与创新。她强调,宁夏秦腔现代戏“三部曲”是在传统与现代中寻找平衡,对宁夏秦腔产生了深远的影响。讲座最后,柳萍讲述了秦腔现代戏“三部曲”的创作心得,强调应坚持以人为本,守正创新,在尊重传统的基础上,勇于探索新的艺术表达方式,以满足现代观众的审美需求。

陈涌泉表示,戏曲是民族智慧的结晶,其独特的综合性、程式性和虚拟性特征,生动展现了中华民族的创造力和文化凝聚力;戏曲是民族精神的载体,浩如烟海的戏曲剧目构成了一部立体的历史长卷,从传统的“仁义礼智信”到现代的社会主义核心价值观,戏曲始终是最生动的文化教科书;戏曲是民族情感的纽带,它突破地域限制,成为连接民族情感的桥梁;戏曲是民族的艺术名片,作为最具中华文化特色的艺术形式,在国际舞台上积极传播中国价值,展现中华文明魅力。陈涌泉强调,戏曲文化的繁荣发展关键在于人才,从业者必须夯实文化根基,提升文化修养,以坚定的文化自信和昂扬的精神面貌做好戏曲文化的传承与弘扬工作。

第五届“梨花杯”全国青少年戏曲教育教学成果展示活动,已逐渐成为发掘和培育青少年戏曲人才、促进优质戏曲教育资源交流共享的关键平台,为全国青少年戏曲人才提供展示舞台,为戏曲教育事业的繁荣发展贡献力量,让戏曲艺术在新时代焕发出更加绚烂的光彩。

本次现场展示活动引起了社会主流媒体的广泛关注。光明日报、新华社、中国文化报、中国教育报、中国教育在线、中国新闻网、山东教育卫视、大众新闻等30余家媒体对活动进行采访报道。

媒体报道〉〉〉