——诸葛亮的家学传承之二、《诫外甥书》的文化阐释

三国故事对家风建设与人生成长的启示

【编者按】诸葛亮,堪称千秋智者,千古名相,乃是古今中外治家治学、治军治国的典范,更是纵横万世为人、为学、为政的榜样。其关于子弟教化、家学传习、家风建构的智慧与思想,或融汇其书表著作当中,或散落于民间故事之中,成为中华优秀传统文化的重要组成,对当代家风文化建设与后辈人生成长有着积极地启示作用。

诸葛亮(181年~234年),字孔明,号卧龙,又号伏龙,琅琊阳都(今山东沂南)人,三国时期蜀汉丞相。诸葛亮儿时丧母丧父,在叔父诸葛玄的抚养下得以成活,并随之徙往荆州,躬耕于南阳。后受“三顾茅庐”之请,出山辅弼困顿的先主刘备,谋划了“占据荆益二州,策定三分鸿猷,攘除奸佞贼酋,赓续国祚春秋”的长远计略;并以“鞠躬尽瘁,死而后已”的切身实践,谱写了忠君报国的不朽传奇。

一、立志向上的辩证解读:基本思想与主要内容

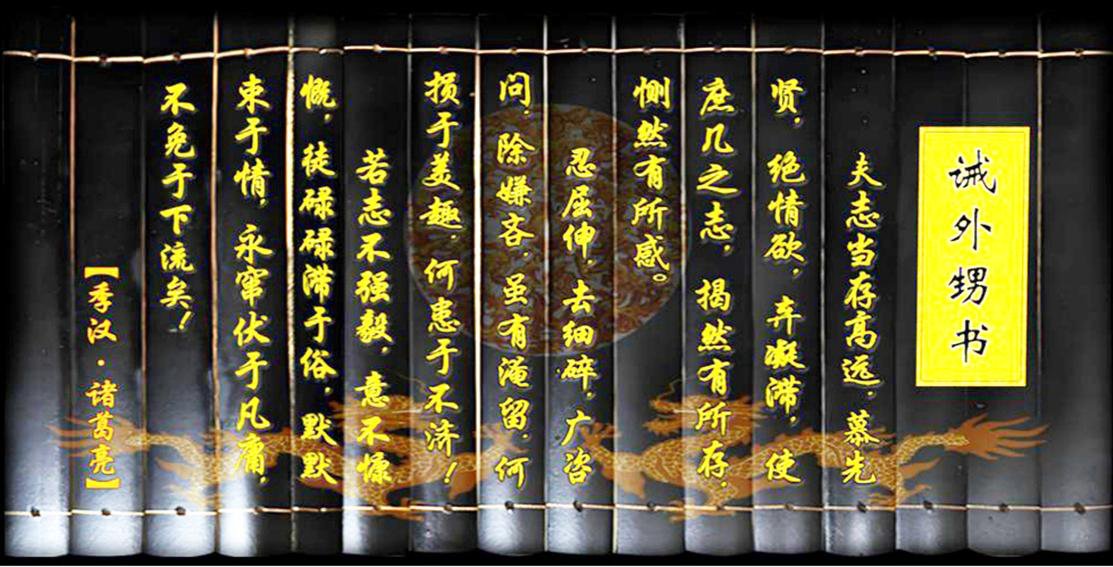

作为中华贤臣良相的楷模,千古忠贞智慧的典范,诸葛亮将其为人处世、为学问道、为帅督军、为政治国的理念、策略与经验、方法,熔铸成《诫子书》《诫外甥书》《隆中对》《出师表》《后出师表》《兵法二十四篇》《便宜十六策》《将苑》《临终表》等传世之作,成为后世教子治家、教化治学、将兵治军、施政治国的宝贵精神财富。在其著名的《诫外甥书》一文中,诸葛亮以“志存高远”“追慕先贤”为引领,劝诫后辈“树立高远志向,坚持正道追求,注重立德修身,成就栋梁贤才”,这体现了其教化子弟、传承家学的基本观念。

诸葛亮在《诫外甥书》的文稿中,结合自身的实践经历及先辈的经验教训,从正反两个层面辩证地阐述了立志向上与修身养性及成才成器的逻辑关系。文中所谈及的“志当存高远”“慕先贤”“绝情欲”“弃疑滞”“忍屈伸”“去细碎”“广咨问”“除嫌吝”“美趣”“强毅”“慷慨”等问题和概念,对教育子弟、启迪后辈、教化世人、启蒙苍生有着积极的启示意义,堪称中华古代家训文化的经典之作。

二、生命不息的东方智慧:立身之本与处世之道

(一)“忍屈伸”——刚柔并济的人生智慧

“忍屈伸”,从字面上讲是隐忍不发、能屈能伸。其中蕴含了我国古代道家所倡导的“以柔克刚”“顺势而为”的辩证思维。以诸葛亮早年“躬耕南阳”的境遇为例,便是“韬光养晦”“厚积薄发”的典范。即在乱世的困顿中隐忍蛰伏,在人生的逆旅中积累提升,在诡谲的时局中伺机而动、相机而发,待机遇降临(“三顾茅庐”)便努力把握、全力进取、一鸣惊人、一招制胜(“隆中对策”)。

对当代青年学子而言,其中的启示主要有两个方面:一者,要增强逆境中的“生存韧性”;再者,要决断长远性的“利益取舍”。在时局不明、事态难测之时,要砥砺意志、修炼内功、强化优势、补齐短板、不屈不挠、静待时机。在遭遇挫折,甚至挫败之时,懂得一分为二地看待危机、分析问题。要拿得起放得下、留足回旋的余地,并敢于断尾求生、勇于转变思路、擅于随机应变;并以不抛弃不放弃的信念,寻求长远发展、最终制胜的对策。

(二)“广咨问”———资源整合的生存策略

“广咨问”,从字面上讲便广泛求教、广泛咨询的意思。此间蕴藏了中国儒家所倡导的“和而不同”“兼容并包”的思想,并暗含先秦以来法家所遵循的“博采众长”“实用为效”的价值理念。如青年诸葛亮与司马徽、庞德公、黄承彦等老一辈荆襄名士结成忘年交,获得当地世族大家的指点教诲与认可,并广泛结交荆州一带的青年才俊,如庞统、徐庶、马良等有识之士。从而有效拓展了人脉网络,积蓄了社会力量,形成了跨界协作、多方协同、资源整合、凝聚合力的基本盘。为之后投身刘备麾下,联吴抗魏、袭取荆楚、兼并巴蜀、发展益州、平定南中、讨伐曹魏打下了良好的基础。

(三)“弃凝滞”“绝情欲”——对抗异化的生命智慧

“弃凝滞”与“绝情欲”作为中国传统修身哲学的重要命题,蕴含着对抗物质欲望与精神异化的生息智慧。在诸葛亮的《诫外甥书》中“弃凝滞”是指解脱物欲枷锁,突破庸碌懈怠、散漫浮躁的阈限;“绝情欲”是指重塑精神主体性,拯救沉沦于庸俗欲念、滥情奢欲的心魂。作者直面问题、直言利害、直击弊病,劝诫后辈摆脱消极颓靡、消沉倦怠的病态心理,对抗沉沦享乐、沉溺欲念的异化人格;引导子弟重建价值、重构人格、重拾信仰、重塑希望。

借用后现代理论剖析文中的“弃凝滞”“绝情欲”,并非单纯的冲脱束缚、狂飙突进,也非简单的绝情禁欲、无欲无求,而是更深层的批判消费主义“制造需求”所架构的“符号暴力”“价值陷阱”“精神殖民”“消解人性”“异化人格”等消费社会的伦理问题,并揭露、鞭挞资本唯利是图、伪善嗜血的邪恶本性。

就当下的启示而言,可借鉴西方社会批判与符号消费的相关理念,从比较文学与比较文化的层面阐释《诫外甥书》中所蕴含的深厚文化蕴藉的含义。认清资本架构的伪善本质,跳出符号消费粉饰的三层价值陷阱。

第一层,多巴胺快感的假象。以力比多驱使的情欲与基于生物本能的低层级快感、低等次乐趣、低概念意义,迷惑普罗大众。透析消费主义“制造需求”的根本目的,即异化人的主体性,使其在价值观念与心理认同的层面沦为资本的附庸,甘愿成为其输出观念、榨取价值的拥趸。揭露其绑架思想、消解意志的方式路径,即以纯物欲、趋功利、低级趣味、麻痹神经的多巴胺快感,迷醉心思、腐化心志、戕害心灵。

第二层,内啡肽满足的骗局。以超越生理极限,破心理障碍而产生的获得感为噱头,魅惑精英阶层。将所谓独立人格、自由思想、自主精神、自我意识等包装成最富价值和意义的终极追求。过分夸大自我的主体意识,拔高个体的社会地位,洗脑受众使之潜移默化地接受与认同其“或超越国家民族界限,或超出家庭伦理边界,或超然精致主义等越出当下历史范畴的“超然物外的虚无意志”。

表面上打出,通过抵制“放纵自我、及时行乐”“放飞自我、寻欢作乐”“穷奢极欲、沉溺享乐”等节制欲望、摆脱琐碎的禁欲观念,实现人格独立与精神自由;实质上是资本再次伪装的价值陷阱,是“换位思考”“设身处地”假面下更深层次的精神腐蚀、心思魅惑。

第三层,自我实现的价值陷阱。以自洽自适、自我和解、自我接受、自我欣赏、自我催眠、自我陶醉、自我建构为面具、幌子的更深层级的人性异化、精神绑架。以所谓对话式,协商式解码,谈心解惑———温存地亲近受体、温馨地抚慰受体,放下戒备、敞开心扉,在潜意识中种下“盗梦空间式的心理暗示”,使人“卸下负担,接受心理调适;放下执念,感受心境平和;撤下伪装,体验心思澄明;解下桎梏,领悟心灵梵音”。最终在所谓唯美心境、壮美胜境、绝美圣境的催眠画面中,坠入宗教洗脑一般忘乎本真的泥淖,使心志迷失于九幽的地狱,使灵魂锁紧在无形牢笼。

三、家风家教的文脉赓续:家学传承与现代转型

以诸葛亮的《诫外甥书》中的智慧之光,指引实现立志成才的实践路径,探寻“强毅”“美趣”共同构筑的韧性十足、动态平衡的生命哲学体系。从文本内容的层面出发,深度阐释其文化蕴藉,为教育后人立志拼搏,引导后辈励志向上构建良性的价值系统。

其一,对世俗的“情欲物念”,用“去细碎”与“除嫌吝”保持警醒和超脱。摒弃琐碎无端、繁冗庞杂、无限制、无休止的“情欲物念”,即戒除人作为生物性的、本能驱使的、原始的情感欲望;如世俗的虚荣攀比与功利的物质欲念。从生物性的生理学与心理学层面讲,就是克服“无节制的多巴胺层面的沉溺享乐,碎片化的精神意志的价值消解,以及虚无化的内啡肽的泯灭消逝”等穷奢极欲的病态;断绝“沉沦于单纯的生理快感”的低级趣味,避免异化为“情欲物念”的奴隶,而迷失方向不能自拔。同时,要以宽解包容、大气豁达的心境,除却世俗的怨愤,驱除内心的悭吝,化解欲念的束缚,达到心灵的澄澈,实现自我的救赎。

其二,对人生的“淹留凡庸”,用“忍屈伸”与“广咨问”实现改观和蜕变。当人生处于低谷,不必自怨自艾,也不可轻言放弃。需明白“潜龙勿用”的道理,是让人懂得韬光养晦、有所取舍。大丈夫立于天地间不屈的是意志,能屈的是心智;弓箭拉满,才能射得更远;屈膝弯身,才能跳得更高;手臂缩回,才能打得更重。在困境中要能屈能伸、能隐忍不发,广泛求教、审慎求解、不断改进、不断积累和提高,经历卧薪尝胆,从而改变自我、突破桎梏,实现厚积薄发、摆脱困境、完成蜕变。

其三,对自我的“疑滞懈怠”,用“志强毅”与“意慷慨”维持信念和张力。即以坚强果断、坚忍不拔的志向为索引,克服“疑惑不定,停滞不前”的困顿迷离;以奋发激昂、蓬勃向上的情志为驱动,涤荡“松懈不严,怠慢不禁”的散漫低迷。怀着笃行致远、弘毅达观的信念与志向,激发鹏程万里、纵横四方的无限力量和博大情怀。

其四,对永恒的“志向追求”,用“慕先贤”与“达美趣”获得归属和认同。即以仰慕和追寻古代先贤的美好志趣与远大志向,为人生的永恒信念。通过不断完善精神世界建构,期冀精神家园的完美归属与超越凡俗的价值认同,从而实现内心深处的自我和解,达到至善至美的雅趣臻境。

从以上四个层面,构建“教人奋发、引人向上”的良性的价值系统。既不陷入宗教式的出世,也不沉沦于功利主义的入世,而是探求一种“修身养性向真善,达己成人齐先贤”的成才路径;追求一种“厚德鸿志之远逸,博雅无欲济俗鄙,笃行强毅除疑滞,弘毅美趣达率直”的诗意栖居的范式。

以家庭教育、家族教化作为基本单元和系统载体,在现代家风建设、家学传承、人格塑造、人才培养的具体实践中,以“动态平衡”的有效机制,赓续中华文明的智慧基因。