师者匠心谱华章

——第三届优秀研究生导师团队风采展示

“教育就是一棵树摇动另一棵树,一个灵魂唤醒另一个灵魂。”在华科大有一批教师,他们躬耕教坛、师德卓越,他们专注科研、努力创新,他们协同发力,共同为学生提灯引路,在科研领域中不断探索。日前,5个研究生导师团队获评校“第三届优秀研究生导师团队”,让我们一起看看他们的风采。

超精密与智能制造研究团队

所属院系:机械学院

团队负责人:许剑锋教授

团队成员:张建国教授、肖峻峰副教授、白龙副研究员、汪学方副教授

团队依托机械工程A+学科、智能制造装备与技术全国重点实验室和国家数字化设计与制造创新中心,在教学改革、实践育人与科研创新三大领域协同发力,为我国超精密制造技术发展注入强劲动力。

团队导师坚持扎根教学,构建“三方驱动、六位一体”创新培养体系。团队导师教学核心专业,参编校级“十四五”教材,获校“三育人”奖和教学质量优秀奖等;主持“机械工程”产教融合研究生育人体系建设,提出“思政引领、课程教学、科研实践”三方驱动教育教学理念,获校教学成果奖一等奖;主持“卓越工程师自主培养新范式”专项课题,构建“思政引领-课程改革-教材建设-双导培育-现场创新-考核评价”六位一体机械工程研究生培养新体系;聚焦国家“工业母机”重大战略需求,主持相关领域人才培养和核心课程建设。

团队坚持知行并举,创建“交叉贯通、融合创新”人才培养范式。团队构建“校-工研院-企业”协同工程人才培养新机制,获湖北省高等学校教学成果一等奖和国家级教学成果奖(研究生)二等奖;组织留学交流,鼓励学生参加国际学术会议,拓展学生国际视野;推荐学生进入知名企业,指导学生在重大科创竞赛中屡次获奖。

团队导师坚持服务国家科研育人,积极响应国家科教兴国战略,培育时代先锋。团队培养学生从事核心光学元件超精密制造前沿理论与关键技术研究,鼓励学生投身航天科技业等国家重点行业建设;指导学生研制的能场辅助切削装备应用于航天科技重点单位,支撑导引系统创新研发,获上海产学研合作优秀项目二等奖。团队培养研究生百余人,服务国家重大战略领域超精密制造需求。

团队科研成果显著。团队研发能场辅助超高精度表面创成理论与制造新方法,形成难加工材料能场辅助理论-工艺-技术-装备的完整创新链,相关科研成果获中国商业联合会科学技术奖全国商业科技进步特等奖、科技部首届颠覆性技术创新大赛优胜奖(最高奖)等;近五年在知名期刊发表论文 90 余篇,授权发明专利 30 余项,3 件专利获转让许可,形成自主知识产权体系。

微纳光电子材料与器件团队

所属院系:材料学院

团队负责人:翟天佑教授

团队成员:李会巧教授、马颖教授、李渊教授、郭二娟教授、王美慧教授、诸葛福伟教授、周兴教授、刘开朗研究员、刘友文教授

团队于 2013 年创建,隶属于材料学院和材料成形与模具技术全国重点实验室,是湖北省创新群体和楚天英才科技创新团队。团队坚持立德树人、科技创新,在研究生培养方面取得突出成效。

团队坚持育人为本,培育堪大任的创新英才。秉持“培养比自己更优秀的学生”理念,团队培养博士后18人、博士生38人、硕士生96人。30余名毕业生在高校及科研院所任教,其中20余人晋升高级职称,8 人入选省部级人才;40 余名毕业生就职于华为等领军企业。研究生党支部获评校“优秀基层党支部”“研究生样板党支部”,多名研究生获基金委青年学生基础研究项目、中国硅酸盐学会优秀博士论文奖等荣誉。

团队坚持创新引领,开拓国际视野。团队指导研究生获国家级竞赛 10 余项奖,包括全国大学生创新年会学术论文组一等奖并受邀作大会展示(实现学校在该赛事的首次突破),2次荣膺中国研究生能源装备设计创新大赛全国一等奖。团队支持研究生参与国际学术交流,多名学生赴海外知名高校访学,在国际学术会议上累计作口头报告30余次,荣获优秀墙报奖20余项。

团队聚焦国家战略,以创新突破助力科技强国。聚焦半导体芯片域“卡脖子”难题,团队首次提出“二维无机分子晶体”概念,开创并引领二维无机分子晶体领域发展。团队在Nature Materials、Nature Electronics 等期刊发表论文 500 余篇,累计引用达 4.4 万次,授权专利 40 余项。部分成果获2024年度湖北省青年科技创新奖、2023年度湖北省自然科学奖一等奖、2022年度中国半导体十大研究进展等。

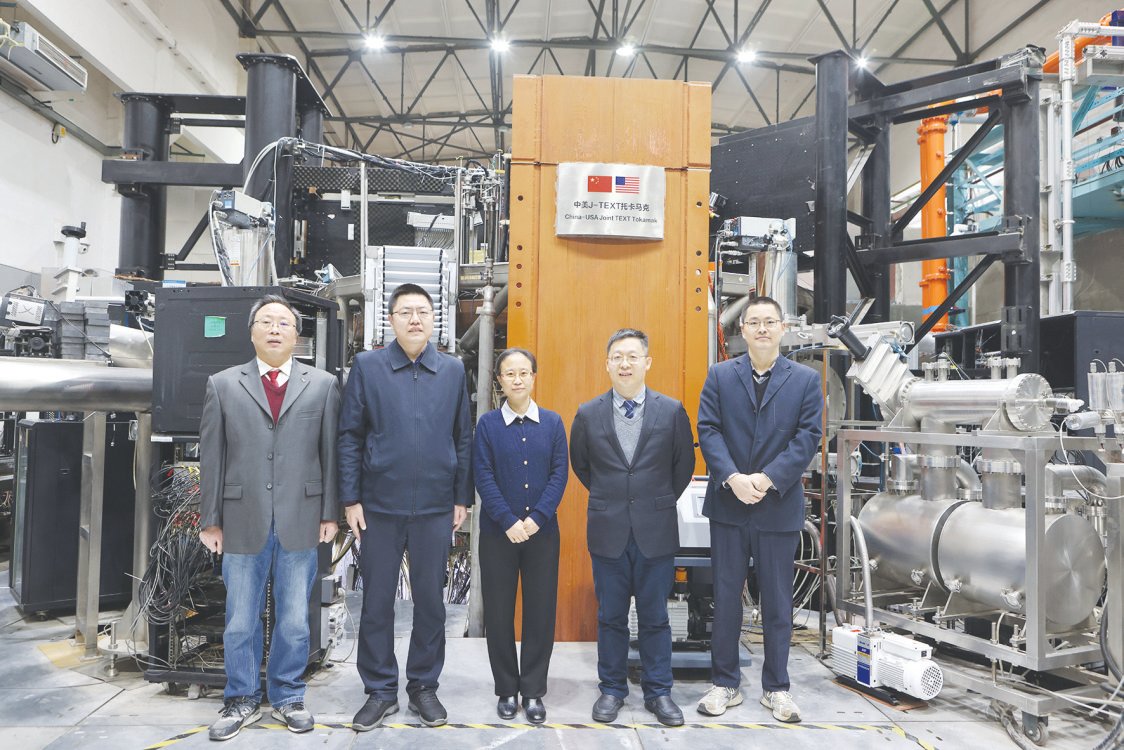

磁约束聚变与ITER相关科学及技术团队

所属院系:电气学院

团队负责人:丁永华教授

团队成员:张明教授、刘明海教授、陈忠勇教授、王璐教授

团队在潘垣院士的带领和指导下,以国家战略需求为导向,依托J-TEXT托卡马克实验装置和参与 ITER 计划的优势,打造了一支师德卓越、学科交叉、创新力强的科研与育人队伍。

团队严守“红七条”底线,践行“四有好老师”标准,将“育人先育己”的理念贯穿于科研与教学全过程。团队丁永华、刘明海获校“三育人奖”,王璐获评2018年“十佳青年教工”。团队以“家文化”为纽带,为延期毕业博士生建立专项帮扶制度;导师主动协调资源为家庭困难学生提供支持。团队培养研究生150余名,其中20余人次获国家奖学金,多名博士生获“博新计划”支持及湖北省和核学会优秀博士论文奖等;为国内外聚变界培养一批优秀科学家;为中核集团、ITER国际组织等机构输送一批科研人员。

团队以“大平台、大团队、大协作”为核心架构,形成层次分明、优势互补的规范化组织体系。团队聚焦聚变等离子体物理实验、理论模拟、诊断技术及工程技术四大领域,依托J-TEXT托卡马克装置,开展前沿物理实验,支撑我国磁约束聚变路线图的实施。团队注重“传帮带”:高年级学生担任小组长,协助导师统筹实验设计与数据分析;低年级学生在实践中快速成长。团队以博士生自主治理学术社区等方式,激发其主观能动性;设立专项奖学金和“优秀论文奖”,鼓励学生追求卓越。

团队发挥“有组织科研”优势,依托J-TEXT大平台,构建以研究生为核心的科研组织架构,培养其统筹协调能力和团队领导力。此外,团队创新推行“自主开题”“博士生论坛”等,提升学生独立研究水平;以国际项目为纽带,深化与美国、欧洲等地的合作,通过联合培养等方式,打造国际化育人平台。近5年,团队选派10余名研究生赴英国牛津大学、美国加州大学圣地亚哥分校等国际顶尖机构深造,7 名博士生在国际学术会议作特邀报告。团队输送毕业生赴 ITER 总部实习,成为国内首个向ITER输送项目合伙人(IPA)的高校。

激光先进制造团队

所属院系:光电信息学院

团队负责人:秦应雄教授

团队成员:闫大鹏教授、朱海红教授、张兆伟教授、赵鹭明教授、李波副教授、万辰皓副教授、闫力松副教授、肖瑜副教授

团队传承于华中工学院激光教研组,是激光加工国家工程研究中心的核心支撑力量。团队是由激光光源、光场调控和激光先进制造技术等研究方向导师组成的科研与教学队伍。

团队秉持“以学生为中心、以能力培养为导向、以业界需求为牵引”理念,通过教工党支部与研究生党支部融合共建,积极开展多元导学互动。团队每年开展体育活动20余次;组织研究生参观华工激光科技馆等,学习老一辈激光科学家勇于攀登高峰的精神。团队共培养83名硕士、27 名博士,奖学金获得率 100%,就业率 100%。4 名硕博士入选“3551 光谷人才计划”,30 余名毕业生担任中层领导或核心技术骨干,参 与 打 造 以 激 光 产 业 为 核 心 的 光 谷 品 牌 。 团 队 师 生 在 NaturePhotonics 等期刊和学术会议上发表论文 100 余篇,获得授权发明专利100余件,团队成员连续3年入选爱思唯尔中国高被引学者榜单。团队教授指导学生获中国国际大学生创新大赛湖北省赛区金奖、全国赛铜奖;指导学生参加社会实践,被人民日报等中央媒体报道。

团队锚定激光领域“卡脖子”技术难题,多次打破国外技术垄断。团队承担 JK863、GF973、JKW 基础预研、国家重点研发计划、省市重大专项等50余项。在光纤激光器领域,团队师生开创圆形改性双包层大模场光纤激光器体系,相关项目获国家科学技术进步奖二等奖。在CO2激光器领域,国际第二家攻克了极紫外驱动光源万瓦轴快流 CO2激光放大器;攻克用于大规模集成退火的高稳定性 3.5kW 射频板条CO2激光器,打破美国技术垄断。

团队助推校企合作、产教融合,使更多科技成果从样品变成产品、形成产业,有效支撑中国光谷万亿级产业链。华工激光的三维五轴激光切割机是中央电视台经常报导的“大国重器”,团队攻克其中的核心器件激光调焦自适应镜,实现数百台套的批量应用,打破德国LT的独家垄断;团队与华工激光合作,研发了基于DOE的曲面玻璃多焦点一次性隐切成型技术与装备,成功替代曲面玻璃的CNC工艺,引领激光加工产业发展。

天然先导化合物发现与成药性评价团队

所属院系:药学院

团队负责人:朱虎成教授

团队成员:张勇慧教授、胡正喜教授、陈春梅副教授、周渊副教授、叶英副教授、童擎一副教授、孙伟光副教授、齐昌兴副教授、李琴副教授

团队聚焦新颖活性天然产物发现及基于活性天然产物的创新药物研究,形成一支以新药创制为导向,以“药学科学家”潜质人才培养为目标的导师团队。

以“中国药”创制为目标,团队致力于培养兼具创新精神和实践能力的“药学科学家”。团队获国家教学成果奖二等奖、湖北省教学成果一等奖,张勇慧获校“三育人”奖。团队定期开展导师交流培训,提升导师指导能力;组织学术沙龙和实践活动,提升学生专业素养和综合能力。团队培养了一批国家级、省部级人才,毕业生多次获湖北省优秀博士论文、校学术新人奖等,在高校、研究所、企业等表现优异。

以“中国药”创制为导向,团队在传统中药及微生物复杂天然产物的结构鉴定及活性研究、微量天然产物活性筛选及作用靶点确证等方面取得较好成绩,分离鉴定活性天然产物 8000 余个,发现新药先导化合物8个、新药物靶点1个,为我国天然药物化学学科稳居世界第一作出突出贡献;指导制定云南和福建金线莲地方特色食品安全标准,研发的金线莲苷获国家一类新药临床试验批准通知书,成果转化2.4亿,填补国内外保肝护肝药物多项空白;协助健民药业完成国家一类新药“七蕊胃舒胶囊”的研发,成为近25年来湖北省首个获批的中药一类新药,年销售额超8000万元;协助完成中药大品种“龙牡壮骨颗粒”药效物质基础及作用机理研究,年销售额达 9 亿余元。团队在 Angew. Chem.、Cell Discovery等期刊发表SCI论文350余篇,承担千万以上科研项目3项、国家自然科学基金30余项,获湖北省自然科学奖一等奖、湖北省科技进步特等奖等。

图文由研究生院提供

超精密与智能制造研究团队

微纳光电子材料与器件团队

磁约束聚变与ITER相关科学及技术团队

激光先进制造团队

天然先导化合物发现与成药性评价团队