天津大学 - 《天津大学报》

历史悠久的大学,必定是一所有很多故事的大学。学校的办学传统、办学精神,就蕴含在这一个个鲜活的故事中。天津大学走过了130年,执教鞭者过 万,培养学生数十万。似水流年里,春华秋实间,说不完的光阴故事在这所校园发生。从桃花堤畔,到古路坝旁,再到七里台址;从执教育之牛耳的掌校人,到 课堂学富五车的名教授,再到食堂颠勺炒菜的大师傅;从丰富多彩的体育活动,到身体力行的实践活动,再到风起云涌的爱国运动,北洋园中几乎处处都有 脍炙人口的佳话。

春华秋实间说不完的师生轶事

2025-04-30

浏览(44) (0)

丁家立

李书田

张含英

李金锷

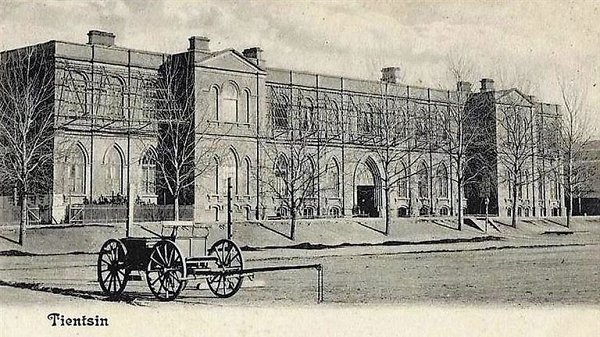

1945年国立西北工学院古路坝校园全景

教学管理严字当头

早年间的北洋大学,教学计划、授课内容、教员配备等皆以哈佛、耶鲁为蓝本,被美国人誉为中国4所A级高校之首。毕业生可免试进入美国一流大学攻读研究生,因此北洋大学有“东方的康奈尔”之称。能够取得如此成绩,与学校的严格管理是分不开的。而这种严格,对老师和学生是一视同仁的。

摸学生脚丫的总教习

北洋大学堂初创时期,美国人丁家立被聘为学堂总教习,负责学堂的事务管理。他办事认真,十分实干,曾主管学堂长达11年,在学堂的建设发展上发挥了重大作用。在他掌校期间,学生们常常有夜间闲聊的习惯,结果导致睡眠不足,影响了第二天的听课效果。任课教师曾批评过学生数次,但都因为没有证据而不了了之,结果宿舍夜谈风气更盛,许多不参与夜谈的学生也往往因之影响睡眠。这事自然被身为总教习的丁家立所知晓。在一个冬夜,他突然进入学生宿舍查夜。夜谈的学生们听到声音后,连忙熄灯上床装睡。熟料,丁家立挨个床去摸学生的脚丫,发现凉热不均。热的自然是上床早睡者,凉的则是夜谈迟睡者。丁家立依此查出夜谈学生,并加以严厉训诫。从此之后,宿舍内鲜有夜谈之人。

拿怀表计时的学监

除了对学生严格要求外,学校对教师的要求同样严格。20世纪20年代,按照学校当时的规定,教师在课堂讲课前需要先点名,而点名单则放在学监处(即现在的教务处),由任课老师在上课前亲自去取。时任学监是王龙光(王紫虹),他经常在课前几分钟拿着怀表站在学监处门口,看老师们是否按时上课,并对按时取名单的教师们问声“早安”。当时,学校聘有部分外国教员,他们的薪水要高于国内教师,但总有迟到早退的陋习。有一次,一位美籍教授在上课铃响之后才来取名单。站在门外的王龙光拿着怀表,毫不客气地对这位迟到的教授说道:“教授先生,你迟到三分钟。”听闻此言,外籍教授面红耳赤,连忙道歉。此事传开后,校园里再没有老师敢迟到。

一字之差给予了零分的考试

北洋大学(天津大学)一直坚持严谨的教风。据台湾王玉林校友回忆,一位化学教授是一个青年博士,对考卷评分极为精确,每次考试之后,就将已经评分的试卷放在他住宅的走廊上,任由学生自行查核。有学生在查核中认为一道题自己的答案并无错误,竟然获得了零分,与其他同学详细分析,认为不应该如此扣分,便与几个同学相约当面与这位老师“理论”。老师告知,此处应该填写“or”,你写了“and”,因此判零分。该生辩解:中文中“或”和“与”多可通用,即使考英文的文法,“or”写成“and”,也不过少给几分,无论如何不至于给了零分。老师说,这道题的答案应该是这种材料“或者”那种材料,但这两种材料绝对不能同时(and)使用。化学实验中,这一个错误可能导致莫大的灾害。这个同学明白了道理之后,虽然心痛只得了零分,但也更加明白严谨的重要,更加钦佩老师见解的精密。

大学校长自成风骨

从某种意义上讲,一位校长的教育思想,直接影响了大学的发展方向。看一所大学的发展情况如何,我们或许从别人眼中的掌校人里窥得些许端倪。

言简意赅的茅以升茅以升

就任北洋大学校长后不久,就召集全校学生在阶梯教室发表了一次讲话,曾在钱塘江大桥工程处担任茅老得力助手的土木系学生熊必正就是在那时候第一次认识他。当时,茅以升执掌校政恰好是在一次学生风潮之后,因此他开门见山地对大家说:“我此次来北洋大学当校长,只带了一根交通警察指挥棒,没有别的什么。”这个意思暗指他不会以武力欺压学生,而交警指挥棒象征着规章制度,希望大家遵章守纪,为办好北洋大学而共同努力。寥寥数语,赢得在座学生的满堂喝彩,也给熊必正留下了很深的印象。在他看来,茅老是一位学者,而非官僚武夫。在后来掌校的过程中,他也始终是按照这种思想办事的。

坚守正义的张含英

1948年8月20日夜,静谧的北洋大学被一阵沉重的军靴声所惊醒。睡眼惺忪的北洋学生惊讶地看着站满校园的国民党军警。早有消息灵通人士得知,这是国民党“华北剿匪总司令部天津分部”军警到学生宿舍搜捕26名参与学生运动的领导骨干。临近拂晓时,7名学生被捕,但很快又被同学们一拥而上抢了回来,这使得国民党军警十分恼怒,加紧了搜捕。在这一关键时刻,张含英校长勇敢地站出来保护进步学生,并亲自前往天津警察局找局长交涉。他理直气壮地对警察局长说:“学生是无罪的,军警捕人和学生发生冲突谁负责任?”就这样,大批军警未能从北洋大学校园中抓去任何一名学生。而张含英在处理这一非常事件中所表现出的胆识、勇气和正义精神,永远被北洋师生所铭记。

后来,国民党在溃退台湾前夕,曾邀请作为知名学者的张含英赴台,但他早已对国民政府的腐败统治失去信心。在决定留守大陆之后,不到50岁的张含英蓄起了长须,以防止有人认出而找他的麻烦。从那时起,他的人留在了大陆,他的胡子也就留了下来。

谆谆师者别具一格

“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”放眼世界,任何一所世界知名大学的崛起,都离不开一大批品德嘉佑、学术精湛的大师。事实上,无论是在北洋大学时代,还是在天津大学时期,校园里始终都汇聚着一大批业务精湛、率先垂范的专家学者,如侯德榜、茅以升、张含英、“十八罗汉”等,他们或博学睿智,或风趣幽默,给学生们留下了深刻的印象。

热衷“学生考先生”的专家

1926年,桥梁专家茅以升应邀到北洋大学任教,讲授结构力学、土力学、桥梁工程等课程。他采用的教学方法十分独特,内容丰富生动,很受学生欢迎,甚至于上届学生都来听课,致使教室爆满,不得不移到大阶梯教室上课。他教学法中与众不同的一点,是通过考先生来考学生。每次上课的前十分钟,茅以升先指定一名学生,让他就前次学习课程提出一个疑难问题,从他所提问题的深浅,就可得知他对课程是否作过深入钻研和探讨,以及他的领会程度究竟如何。如果问题提得好,甚至是茅以升也不能当堂解答,则给以满分。如果实在提不出问题,则由另一名学生提问,让前一学生作答。此法推行后,不但学生学业大进,而且也使茅以升接触到许多以前从未想过的问题,受到启发,深得教学相长的益趣。著名教育家陶行知曾亲自到校听他讲课,称赞他采用学生考教师之法,推陈出新,创我国教学的先例。

喜欢饭后“打鱼”的教授

李金锷教授是天津大学的“十八罗汉”之一,又被称为“打鱼”教授。大学教授去“打鱼”?这是咋回事呢!原来,他夫人的姑姑是个四川人,曾在他家住过一段时间,并发现了一件怪事:李教授常常吃完晚饭就拿个包出去,一出去就是两三个小时,甚至深夜才回家。有次他又要出门,老姑妈随口问他做什么。恰好有人在外等他,李金锷说了句“打鱼”就匆匆走了。那时候,七里台校区湖泊众多,很多教师闲暇时会在湖中钓鱼,好为家里添些菜肴,老姑妈也不以为意。可过了一段时间,只见他每晚出去“打鱼”,却从未见到鱼虾进家,除了他包里的几本书几张纸外,也没见他拿过什么“打鱼”工具,老姑妈便把这事告诉了李教授的夫人。听清姑妈的疑问后,李夫人笑得前仰后合,连眼泪都出来了。原来,李金锷白天通常都忙于教学和实验,没有时间回答学生的问题,便安排晚上时间给学生“答疑”,来帮助他们解决学业中的困惑。老姑妈来自四川,在四川话中,“答疑”和“打鱼”的发音有些接近,李教授那天的语速也比较快,老人家便把“答疑”错听成了“打鱼”。事实上,李教授每天晚饭后出去都是在给学生“答疑”,自然不见“鱼”拿回家了。

尊师重道求贤若渴

北洋大学(天津大学)对于人才的渴求是一如既往的,在办学治校的过程中也留下了有趣的求贤故事。

从码头上“抢”来海归学者

抗日战争胜利后,北洋大学返津复校。由于战火的破坏,教室、仪器、图书等均遭受了很大的破坏,可谓百废待兴。可在时任北洋工学院院长李书田看来,学校最缺的还是教师。李书田很爱才,他自己有个小本子,上面记载着北洋和唐山工学院应届毕业生各班前三名学生的姓名、学历、经历、现任职务和通讯地址等,以备随时联系,为之介绍适当的工作或为母校聘请任教。

张维是我国著名的力学专家,曾先后在伦敦帝国理工学院和德国柏林高工(今柏林工业大学)就读并分获硕士和博士学位。他无论在学术方面,还是教学方面,都十分出色。1946年7月,张维和夫人陆士嘉(流体力学专家)应邀到清华大学执教。中途,他们需要在天津港码头靠岸登陆,李书田不知从何处得到消息,竟提前赶到码头等候。看到两人下船,李书田就上前笑着对他们说:“欢迎到北洋大学来工作!”搞得夫妇俩丈二和尚摸不着头脑。不顾俩人的诧异,李书田继续笑着说:“我们北洋大学可是允许夫妇俩都当教授的呀!”两人听后互看了一眼,异口同声地问:“真的?”李书田肯定地回答并补充说:“房子都给你们准备好了。”说罢又低头看了看专心看他的小克群(夫妇俩的孩子)说:“咱们虽然没有幼儿园,但孩子也有4岁了吧,就提前上小学吧。”就这样,张维被聘任为土木系的教授,陆士嘉被聘任为航空系教授,二人被李书田“抢”至北洋大学。

莘莘学子勤俭向学

如果一个人乘时光穿梭机回到上个世纪初的北洋大学,就会发现一种奇特的现象:在这所学堂里,绝大多数同学都是长袍步履,生活极为朴素。在北洋大学读书,绝对是一件苦差事,因此富贵人家的子弟是很少来的。用中科院院士、老校友魏寿昆的话来说:“花花公子少爷们不到北洋大学来读书,他们吃不了这样的苦。”在这所以严谨治学著称的高等学府里,淘汰率是极高的。从1895年到1951年,北洋大学总共招收学生4597人,最终拿到毕业证的还不到3000人。比如,1895年首届招收的30人中,毕业生仅有18人。在这样的高淘汰率下,学生们往往“不须扬鞭自奋蹄”,学习风气十分浓厚。

桃花堤畔“蓝衫队”

提起“蓝衫队”,大家可不要联想到一些社会组织,这只是当时的天津老百姓对北洋学子的一种称呼罢了。为什么会有这样的外号呢?原来,在老北洋时期,学校完全采用西式教育,除了国文和工程法两门课程,学生们上课的课本全是英文书籍;无论是外籍教师,还是国内教员,上课全是一口流利的英文,考试也完全是英文,因此学生课余时间就会到桃花堤背诵外语。当时,北洋学生向有俭朴苦学之风,鲜少穿西装革履者,平素大多穿着一袭蓝布长衫,就好像制服一般,因此被当地人戏称为“蓝衫队”。

苦练英语“抓老鼠”

当时学生们学习十分刻苦,有学生为提高英语能力,便与宿舍同学约定任何时间都不能讲中文,违者罚铜币一枚,并专置一大陶罐存储,月底便以罐中之钱结伴打牙祭。头几个月,钱罐里铜币经常满满的,摇晃起来哗啦啦作响。学生用英语交流的习惯也慢慢养成。有次,有个学生夜间睡觉时被捕鼠夹的声响惊扰,潜意识中竟用英文大喊“has2the2rat2to2be2catched”,引得宿舍同学大笑。次日,有同学提及此事,该生的第一反应不是好笑,而是“be2catched”的语法错误,应为“be2caught”。随着英文水平的提高,钱罐的收入也就渐渐少了。等到过了八、九个月的光景,罐中钱币已是屈指可数,不要说打牙祭,就是宿舍同学人手一串冰糖葫芦都很困难。

读书桌上“放药罐”

1947年春,北洋大学邀请了部分老校友回母校聚会,顺便对在校学生讲话以资鼓励。一位校友幽默地说道:“今天我看到同学们都很健康活泼,课业也很好,感到欣慰而敬佩。我看宿舍内各位书桌上都没有药罐,我们读书时书桌上几乎都有一个药罐。因为课业繁重体力不支,不是吃药治病就是滋补以维学业。考进北洋大学的学生能毕业出校门的大约只有四分之一。今天看到各位同学如此健康活泼又能跟上学业,使我衷心敬佩。”当时大部分在校生都觉得课业繁重,终日埋首学业不敢放松,但听完校友的讲话后,在敬佩之余,也深感惭愧而知要更用功。自此,大家对北洋大学的认识和敬仰也加深了一层。

外出实习成了“听差”

老校友魏寿昆在北洋大学求学时,有年春假,曾和班里同学一起随地质系的王烈教授到北平南口实习,并投宿在一家小旅店里。这家旅店先前已经住进了一群燕京大学的女学生,和北洋大学学生在同一所院子里。某天晚饭后,他的一位同学正在院中散步,忽然听到燕京大学一位女学生对他喊道:“听差,听差!”(大体相当于现在的“服务员”。)该同学愣了一会儿,才醒悟过来,原来那位女生误把他当成“听差”了。他忙跑回屋内把刚才发生的事告诉魏寿昆及其他同学,引发了哄堂大笑。原来,北洋大学学生生活十分朴素,在打扮美丽的燕大女生眼里,穿着旧长衫的北洋大学学生与“听差”是没有什么区别的。

师生情谊山高水长

有名师,有高徒,自然少不得一番浓厚的师生情!在外人看来,北洋学府所制定的极为严苛的规章制度,如教室内按照考试成绩排座位,名次高者坐前排;学期考试两门功课不及格留级、三门不及格退学等,是十分缺乏人情味的,师生关系可能也未必融洽。但事实恰恰相反,正是因为这段艰苦的求学时光,使得许多同学受益匪浅,多年后都会感激老师当年的严格要求。师生间的情谊,山高水长,绵延不绝。

每年初一都给老师登门拜年的学生

1952年10月,我国著名的造纸专家陈国符教授调入天津大学化工系任教,并将纤维素化学这门学科引入中国。无论在学术上,还是在生活中,陈国符都是一位十分关爱学生的好导师。在学术上,他对年轻人热情慷慨,鼓励和支持他们进行研究工作,甚至将自己未发表的手稿,提供给他们参考,对年轻人提出的问题总是不厌其烦地给予解答。而在生活中,他对学生关怀备至,甚至超过自己的子女。抗战结束后,学生张鎏准备赴美留学,但当时外汇储备比较紧张,很难购买。得知此事后,陈先生将自己的积蓄拿出,为他筹得一笔款项才使他得以顺利出国。陈先生对学生的关怀,让学生们对其充满敬意,恩情难忘。据其子陈启新回忆,每年大年初一,张鎏都会在八点前准时登门拜年,数十年不曾间断。至今,陈张两人的师生情谊已经成为教书育人、尊师重教的一段佳话。

丁绪淮奖学金的来由

化工学院设立的奖学金中,有一项“丁绪淮奖学金”,每年都有数名品学兼优的同学获奖。你知道这项奖学金的来历吗?

丁绪淮教授,早年由清华学校(清华大学的前身)公派到美国留学,1936年获“化学工程”博士学位,回国后一直从事化工学科的教学和研究工作,是我国化学工程学科开拓者之一。丁教授不但知识渊博、治学严谨,教学水平一流,而且在生活中也非常节俭。他是我校最早一届的二级教授,工资水平比一般干部高出很多,生活应该很富裕,而丁教授的日常生活却并非一般人所想象的那样,这从他冬天所戴的一顶棉帽可见一斑。

上世纪50年代,我国北方在冬天御寒时流行一款蓝色布制棉帽,戴上后可盖住两耳朵,俗称“解放帽”,便宜且实用,只需1到2元人民币。丁教授买了一顶,在冬天,无论外出讲课还是开会都戴着它。他在

50年代戴,60年代戴,70年代戴,至80年代退休后,冬天外出沿着湖边散步时,他头上所戴的还是那顶棉帽。

丁教授如此节俭,他的钱如何处理呢?他想到的是奉献社会。听说四川闹水灾,他要将这些钱捐给灾民,但当时办理捐赠手续的机制不完善,无法成功捐赠。直至80年代去世前,丁教授才将一生积蓄下来的全部工资捐给了当时的化工系,作为奖学金奖励优秀学生,完成了他一生的心愿。

大学生活五彩斑斓

谈到北洋大学的校园生活,绝不仅仅是苦行僧式的学习与科研,而是极为多姿多彩的。在运动场上,有北洋学子矫健的身姿;在实习间里,有北洋学子忙碌的身影;在爱国运动中,也留有他们那些可歌可泣的故事。

体育活动:“李大刀”折服于李老师北洋大学向来崇尚体育运动,自立校之始便仿西方学校设有体育课程,并于1897年召开过首次田径运动会,引发社会轰动。后来,赵天麟在任时扩建了足球场、篮球场、田径跑道,还修建了室内体操室,运动器具十分完善。学校师生向来重视体育运动,足球、篮球的火爆自不待言,像网球场地供不应求,很多学生揣着馒头上球场,还诞生了全国第一的网球选手时昌黎。除此之外,武术也是学生中非常流行的运动科目。

当时北洋武术会有一位姓李的老师,属于形意派门人,内家功夫颇具火候,负责教学生们国术课程。学生中有一位来自河北的同学,同样姓李,身材十分肥硕,因平时专门练习大刀,因此被同学们称为“李大刀”。刚开始学习时,这位“李大刀”自恃身材壮健,看到李老师身材相对瘦削,十分不屑。有次,在国术课堂上,他提出和李老师切磋一下,李老师当即应允。结果,登台之后刚一接触,李老师用了一招形意拳中的蛇形功夫,便将硕大的“李大刀”轻轻举起,然后在空中转了一圈,而后掷在地上。自此,“李大刀”心服口服,再也不敢轻视李老师。

实践教学:研制中国第一台飞机发动机作为一所以工科见长的学府,重视实践课程,学生亲自动手参与实践,是北洋大学历来的传统。无论是当年的钱塘江大桥,还是校内的学生自建宿舍 34斋,都有着北洋学生辛勤劳作的身影,而教师也尤为重视实践教学这个环节。

上个世纪30年代,曾在北洋大学采冶系求学、后在美国多家工厂工作实习的邓曰谟重回母校机械系任教。他在教学过程中很重视实践过程。当时,他带领学生拆了一架法国制五个缸的教练机,准备仿制,开了中国在校办实习工厂制造飞机发动机的先河。这在当时颇有难度,一则是技术工艺和材料的问题,二则是源于社会的阻力。据称,之前曾有广东人在专门的修理厂想制造发动机,而被视为大逆不道,差点被袁世凯枪毙。因此,在得知他想研制飞机发动机时,很多人都劝阻过他,但他还是下定决心做了。

他和学生一起,将一件件的零件分别制好后组装试车,哪个部件有毛病就拆下来研究、重做,直到成功为止。当时最大的困难是材料强度不够,他就自己设计冶炼炉具,终于冶炼出符合强度标准的材料。当时,国民党曾派国防部官员前来参观,这些人对邓曰谟和学生造飞机发动机的事情很不屑,认为根本不可能,态度也很冷淡。他们问邓曰谟:“你们是把美国发动机拆下来做的吧?你们的炉子在哪里?”邓曰谟把他们带到校长室背后的一间屋子里。当看到和桌子大小一样的炉子时,对方问道:“你用这种炉子炼出合金来了?”邓曰谟回应道:“乾隆爷的毛笔倒是好,不是也给不了我吗?我们没有好笔,不是也得想法子写出好字来吗?”后来,在仿制过程中,还需要经费。时任北洋工学院院长李书田为他找到了天津中国银行经理卞白眉帮忙。对方问他多少钱,他做个手势,说要三千块。事后,李书田埋怨他要得太少,邓曰谟则连称“够了、够了”。

最终,邓曰谟带着学生克服了重重困难,在实习工厂里研制出了我国第一台飞机发动机。

爱国运动:对联回击反动派

北洋大学萌发于甲午战争的烽火硝烟,自建校伊始便以“兴学强国”为己任。从反对北洋军阀的五四运动,到宣传抗日救国的一二·九运动,再到抗议国民政府的“反饥饿、反内战”游行中,都有北洋学子的身影。现今,在一些珍贵的历史纪录影片中,还能够看到北洋大学校友高举“国立北洋大学”的横幅校旗在街头游行、振臂高呼口号的镜头。当然,除了参加校外的游行示威,在校内,北洋师生用另外一种方式表达了对祖国的热忱。

1947年秋后,国民党政府在与共产党进行军事较量的同时,还在高校内与进步力量展开了斗争。当时,反动派在北洋大学校园里发动了一系列宣传攻势,妄图拉拢青年学生,却都被追求进步的北洋师生们一一化解了。在当时北洋校园的北大楼二楼中厅,有一处贴放壁报地方,平时用于公布各类信息,就成为了反动派与爱国师生展开斗争的阵地。有一天,壁报那儿贴了一副对联征对,出的上联是:“八路扒路,共铲共产”。很明显,这是反动派对中国共产党进行的污蔑之词,并想以此混淆青年师生的判断。这句话自然也引起了爱国师生的愤慨。结果,第二天在壁报那儿就有了一副下联:“下人吓人,你骂你妈”,可谓是爱国师生对反动势力的有力回击。

校园奇人各有绝活

校园里,曾生活过这样一批人,他们的真实身份可能是厨师、门卫或者学生,但他们却有着别人所不及的绝活,或外语流利,或记忆惊人,或医术高超,总之超乎他人想象。尽管他们的身影早已不在这所校园之中,但校园里却依然流传着他们的传说。

英语震惊外教的食堂大师傅

前面谈到,北洋学生外语学习风气甚浓,甚至有学生在食堂就餐之时,言谈中都是英文。食堂大师傅原是津门土著,斗大的字不认识几个,但天长日久,耳濡目染,也经常借上菜时机讨教几句,居然也能说得一口流利的“洋文”。有新来之外国教习慕名中国菜之鲜美,跑到食堂想画图对大师傅说明他欲食何菜。谁料貌不惊人的大师傅张口就是一串英文,将其平生最擅长之菜肴娓娓道来。该教习自恃才高,对我中华之人原本有些轻视,经过此节后,谦逊异常,常对其本国友人说此校学生必有大才干,不论其他,就是校内厨师都能操流利英文,令人惊骇。

记忆力惊为天人的门卫

20世纪初,北洋大学曾聘有一位名叫弗拉的美籍化学教授。他常对别人讲,在他所认识的人中,中国就两个半人称得上是人物。一个是后来曾经称帝的民国大总统袁世凯,另一个是曾任北洋大学教务提调的王劭廉,至于那半个,则是当时在北洋大学当门卫的一个姓乜的老头。前面两个人当时早已名闻遐迩,大家唯独对这个“乜老头”的来历颇为好奇,不知为何弗拉教授对他如此赏识。原来,这个乜老头虽然只是一个门卫,但他脑筋很灵活,判断力极强,更为特别的是,记忆力尤为强悍。当时,他在校园里遇到任一师生,都能直接喊出其名字。学校每个教授历年来的能力勤惰情况,他评说起来,比校长的考察还要准确公平。每年谁毕业,他都记在心里,而新生入学半年后,他就能对每个人的家境、品行、学业了如指掌,甚至能够预言谁能及格,谁又成绩差,并且丝毫不差。当时,凭着对学生品行的把握,他会选择向信誉好的学生借贷,而对信誉差的婉言谢绝。这样,每年虽然放债颇多,但都能收回。学生们固然方便,他也能有些额外收入。当时,北洋校园内有一个卖花生糖果等零食的小店,常常会赊欠货物给一些学生,因此颇受学生欢迎。当然,对于何人才有资格赊欠,店主是以乜老头的指点而定的。有一年,毕业多年的老校友王宠佑回到母校,小店老板见到他后提起尚有少量欠款未还,王立即以原值千倍的数额偿还。店老板喜出望外之余,连连称赞乜老头的识人能力。

医术完爆校医的工科生

西北工学院时期,校园里有一位“医学圣手”,名叫李在钤。据称此人自幼熟读脉经本草,善于“望闻问切”,对中医十分精通。当然,该君并非江湖郎中,而是正牌的大学生,水利系1945届的校友。当时,学校的校医名叫吴能治,号“治能”。这个姓名真倒霉,颠来倒去地叫,都是不会治病的意思。病人发烧,他用阿司匹林加奎宁,人称“两头堵”。学生们凡校医久治不愈的,都去找“李大夫”,教授家中老小有病向他求医的就更多了。幸好学校旁边就有家“望道堂”药铺可以抓药,李在钤也大都是来者不拒,在校期间治好了很多人的病,甚至是救了一些人的命。例如,曾任天津纺织机械厂总工程师的李守中,当时在机械系就读,因为得了伤寒,已经是卧病不起,后来喝了他的药才活命。事隔多年后,每每想到此事,李守中都感念不已。

时光如水,洗尽铅华。从北洋大学到天津大学的130年中,很多人名已经模糊了,仪器设备也一代一代地更换了。但前辈们留下的故事,却一直流传下来,成为天大人身上的精神密码,融入血脉。学校始终以兴学强国为己任,而学子们无论到哪里,始终不忘追求真善美,以实事求是的精神、严谨治学的作风,在各个不同的工作岗位上踏实工作着,践行着“重实验、薄雕虫”“要实地把中华改造”的传统。

这就是天津大学(北洋大学)取得辉煌成就的秘诀,也是学校能够不断前行、赢得未来的关键。