【我们兰大人】沙尘暴里【种】代码

———专访大气科学学院教授陈斌

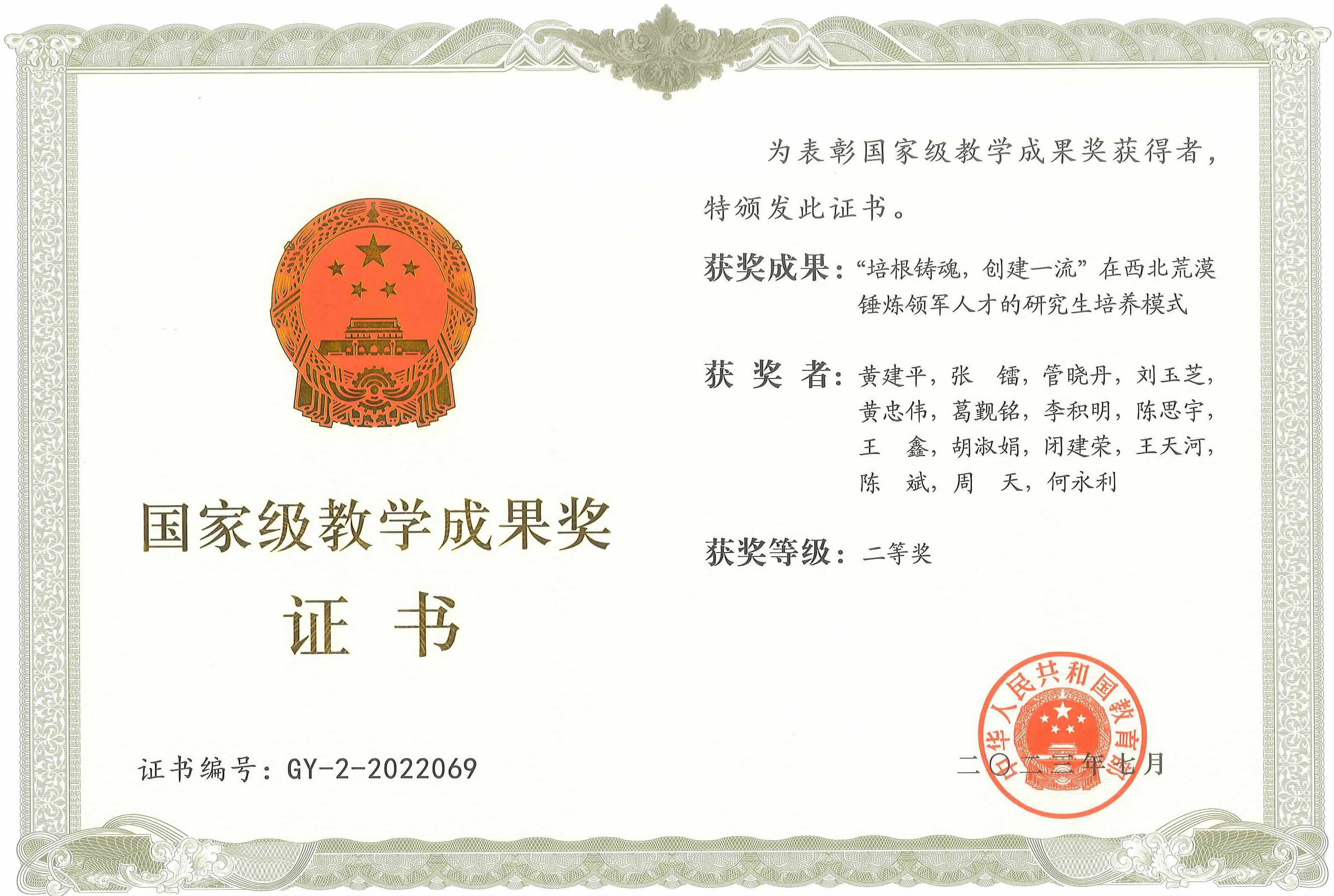

荣获国家级教学成果奖

微专业《数字地球无人机检测技术》课程无人机实训

气象人工智能课题组全组学生合影(2023年)

原创·首发·独家

随着DeepSeek在多个领域引领着变革浪潮,兰州大学观云楼的实验室里,陈斌教授正在利用人工智能(AI)解密沙尘的奥秘。

从手绘第一张沙尘传播路径图,到使用AI算法解决气溶胶研究瓶颈;从学生时代跟随导师深入北方沙漠采集样本,到如今主导构建大气气溶胶人工智能反演分析系统。陈斌用二十年时间在黄土高原的沙漠中逐步揭开大气气溶胶的复杂面纱。如今,站在自己编写的《大气科学中的人工智能技术》书前,陈斌坚信:西北同样能够产出优秀的科研成果。

扎根之因———

将地域劣势转化为科研优势

2003年秋,年仅18岁的湖北少年陈斌背着编织袋踏上北上的列车,进入兰州大学。窗外景色从葱茏渐变为苍茫,从家乡的葱翠田野,到西北的黄土高原,窗外的景色由绿意盎然逐渐变为苍茫一片。他未曾料到,这片贫瘠的土地将成为他日后破解全球环境难题的科研“实验室”。

多年后,当被问及为何扎根兰州,陈斌总会提到导师黄建平院士的一句话:“西北的地域劣势,恰恰是科研优势。”黄院士不仅为西北地区的半干旱气候变化问题贡献了科研成果,更用自己的成就证明,在西部地区也能做出引领世界一流的科研成果。

2008年,陈斌跟随导师来到景泰农场的气象观测站,深刻体会到导师所说的“科研优势”。在那个简陋的沙土砌墙站点,房屋斑驳,泥泞的土路上走来走去,唯一的水源是距离两公里之外的黄河支流。“我们每天提着铁桶往返取水,洗脸都只用半杯水,每个人脸上都是黑乎乎的。”他比划着当年洗脸的动作,“但这里每一粒沙子都蕴藏着宝贵的气象信息,是研究沙尘传播和气溶胶的黄金观测点。”

艰苦环境孕育出突破性发现。正是在这里,他们通过气溶胶轨迹反演,证实了影响日本的沙尘主要源自蒙古国而非中国西部。这一发现不仅解决了国际上的争议,也揭示了西北风沙在气候研究中的独特价值:每一粒沙,都像一个自然密码,西北正是解读这些密码的“风水宝地”。

干旱半干旱地区的沙尘气溶胶已占大气污染物总量的50%,这些看似微小的颗粒物与工业排放、汽车尾气等人为污染物交织传播,正在重塑从区域到全球的气候格局。陈斌的研究正是聚焦于这一问题,构建了大气气溶胶三维智能反演分析系统,实现非晴空条件下的云气溶胶精准识别,还联合多颗卫星搭建了全覆盖、高分辨率的污染物数据集,为揭示沙尘的关键影响因素和传输机理提供了强有力的理论支持。

这些研究成果背后,是陈斌对西北这片土地科研价值的深刻认识:“在西北,我们不是在‘忍受’风沙,而是在‘认识’风沙。”

扎根之果———

AI助力科研破局

2015年,陈斌在科研上进入了一个瓶颈期。“传统的沙尘气溶胶研究通常依赖于大量卫星数据和地面观测数据,而这些数据因来源多样、格式不一而无法有效整合,导致关键信息的遗漏。这种局限性不仅限制了研究深度,也影响了预测的精度。”

在导师的建议下,陈斌把目光投向了AI技术。当时AI技术在大气科学领域还鲜有人尝试,需要“摸着石头过河”。他逐渐认识到,传统方法的瓶颈正是数据处理能力的不足,而气象学的理论框架也迫切需要借助数据驱动的力量,来打破这种束缚。基于这一认识,他决定突破传统气象分析的局限,借助数据驱动的方法解决这一难题。

他开始专注于AI的学习,正式踏上跨学科求学之路。“那时候我把自己当成是一名本科生,四处寻找AI相关资料学习。”他通过不断地反复观看互联网上的AI教程,翻阅《人工智能导论》,逐步建立起完整的AI知识体系。在气象学理论的基础上,陈斌通过数据驱动的方法,开辟了一条新的研究路径。

陈斌一边点击PPT翻页笔,一边向我们介绍说:“AI最颠覆性的突破在于其自主知识发现能力。”他指着卫星云图解释道:“在这些云层中,通过AI中的注意力机制模块,模型可以自动识别非晴空条件下的关键气溶胶目标,并准确划分气溶胶类别。这一技术突破,解决了传统方法在复杂气象条件下的局限。”

正是基于这样的技术积淀,陈斌团队将目光投向了更具挑战性的目标:面向“一带一路”区域,构建一个极端天气AI智能预报系统。由于该地区的监测站点较少,沙尘暴和大风等极端天气事件的预报难度较大,陈斌及其团队计划借助AI技术,提升现有业务水平,力争在沙尘和大风事件的预报精度上提升10%。这一目标不仅是他们未来五年的研究蓝图,也是在响应习近平总书记对气象工作的嘱托:“监测精密,预报精准,服务精细”,旨在为“一带一路”沿线国家提供更加精准和细致的极端天气预报,从而帮助各国更好地应对气候变化带来的挑战,提升灾害防范能力。

扎根之行———

理论与实践相结合

如何真正实现教学过程中的理论与实践结合?陈斌用一本泛着墨香的新著和一张特殊的“飞行执照”,给出了自己的答案。

在气象学与人工智能交汇的教学过程中,陈斌遇到了一个突出问题———市面上并没有一本能够将AI与气象学结合的教材,而现有的人工智能教材又过于理论化,难以为大气科学的学生所用。为了填补这一空白,陈斌决定亲自编写一本既能帮助学生理解人工智能理论,又能结合实际气象案例的教材。2021年,陈斌开始筹划这本书,结合自己跨学科学习AI的经验,他对相关知识进行了系统化整理。

在接下来的三年里,陈斌对书稿进行了多次修改与完善,并于2024年9月由气象出版社出版了《大气科学中的人工智能技术》。该书不仅涵盖了人工智能的基础理论,还结合了具体的气象学应用案例。该书出版后已经历第三次印刷,惠及2000余名读者,并成功入选甘肃省“十四五”普通高等教育本科省级规划教材建设项目。

记者走进陈斌的办公室,目光落在办公桌上那略显陈旧的《大气科学中的人工智能技术》———书页因频繁翻阅而微微卷曲。他笑着说:“有了新思路,就会翻一翻它,翻得都有些旧了。”随即,他从抽屉里拿出一份文件说:“前段时间中国气象局的一位首席专家告诉我,这本书被列为《全国气象行业天气预报职业技能竞赛》的7本参考书目之一,我深感鼓舞,但也知道还有很多不足之处需要不断完善。”

然而,陈斌深知,书本上的知识仅能传递理论,而要让学生真正理解大气科学,必须通过实践来加深理解。为此,他带领团队考取了教练版的无人机驾驶证,将无人机探测应用于气象教学中。陈斌解释道:“无人机的故障往往不是因为器件损坏,而是因为天气因素的影响,尤其是在复杂的地形区域,气流的冲击会影响无人机的稳定性。”通过亲自操作无人机,陈斌不仅让学生们理解气象如何影响飞行器的表现,还帮助他们体验了气象学和技术如何结合并应对实际问题。

在学校科研院和学院的支持下,陈斌还建立了“兰州大学气象人工智能研究院”。如今,陈斌不仅将AI在气象领域的科研成果转化为教学实践,还紧跟学校推动跨学科融合与创新教育的战略。在教学工作量饱和的情况下,开设了多门人工智能与气象学融合的选修和通识课程,同时创建了“大数据应用-数字与智慧地球”微专业,年本科教学工作量已超过200课时。这些新课程不仅丰富了课程体系,也为学生提供了多元化的学习机会,使他们能够在大数据和AI的时代背景下,掌握气象学的前沿技术和应用。

扎根之志———

薪火相传与立身荒漠

在陈斌教授眼中,导师黄建平院士不仅是学术上的引路人,更是他为人处事的榜样。“2006年底,我被保送到黄老师这里求学,那时的我还是一个懵懂的农村少年,黄老师带着我深入野外,进行观测和科研,逐步帮助我发现自己的特色。”陈斌回忆道,2010年获得国家公派出国留学,面对本科阶段学杂费国家贷款的偿还压力,黄老师不仅给予了学术上的指引,还毫不犹豫地拿出自己的薪水,帮他偿还了贷款,解决了他的后顾之忧。那时的陈斌,就像西北一株不起眼的沙蓬草,正是导师这份无私的关怀和坚定的支持,让陈斌从一名农村小伙成长为国家级青年人才。

陈斌的思绪被拉到跟随黄老师团队、师兄师姐和同窗在野外观测的青春年华:在茫茫沙漠中,面对呼啸的黄沙;在雪山之上,寒风刺骨;在草原上,艰难跋涉、用双脚丈量大地。“最艰难的地方我们都去了。”这些刻骨铭心的记忆,如今都化作他电脑里精确的气象曲线和卫星云图上的数据标注。

黄建平院士曾说:“做科研就像在大漠种树,一代人有一代人的责任”。这句话成为了陈斌心中永不褪色的信念,也是他对学生们的深切期许。

陈斌的博士生郝明祥回忆:“我第一次与陈老师线上面试时,老师强调学术规范、西北地域特色与做人做事理念,让我深刻体会到他对育人初心的坚守和对学生品德的重视。”正是这种责任感和对学生品德的高度关注,使郝明祥同学从计算机专业毅然转入气象学,并加入了陈斌领导的“气象人工智能”团队。

同样,宋志浩同学从本科阶段便跟随陈斌进行科研工作。在陈斌的带领下,宋志浩在学术上不懈努力,发表了7篇二区以上SCI论文,同团队一起践行了兰大校训———“自强不息,独树一帜”。

今年五月,陈斌将与黄建平院士及团队成员一同开展“重走塔克拉玛干科考”,这不仅是对昔日科研站点的重访,更是对西部生态治理成效的实地考察。从兰州到塔克拉玛干,千里迢迢,而生态治理也正是一条需要一代又一代科研人员接力前行的漫长道路。尽管困难重重,但陈斌坚信,正如那片沙蓬草一样,虽然道路遥远且艰难,却充满希望!