“借阅达人”发出邀请:一起来读书!

涵养心性,于墨香中沉淀自我

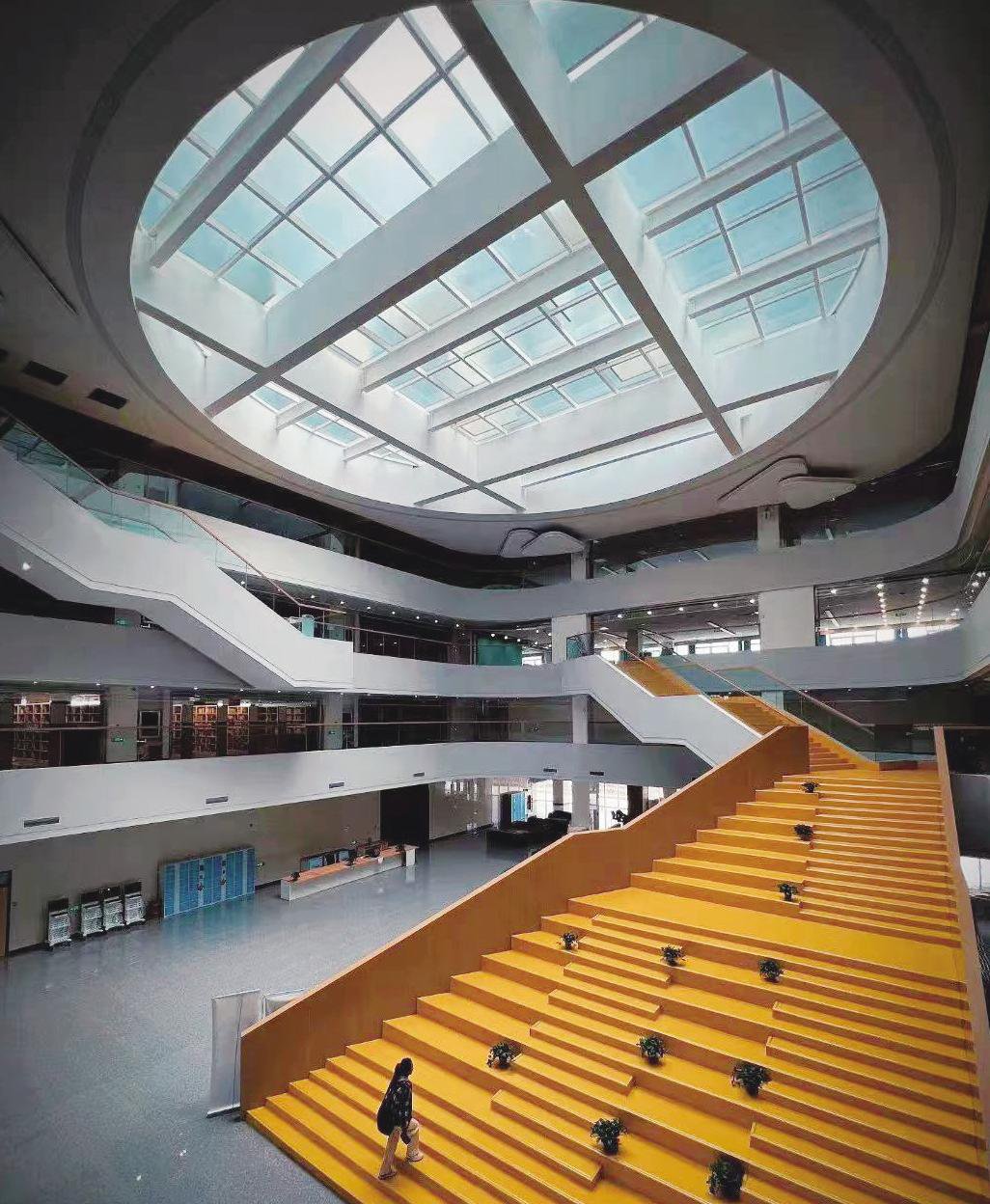

阅读之风吹拂徒骇河畔,读书风尚厚植书香底蕴。时值第 30 个世界读书日,让我们跟随学校图书馆 2024 年度借阅数据,对话爱读书的东昌青年———他们有的一年借阅上百本书籍,有的几乎天天“泡”在图书馆,有的在书海中充实了大学生活,有的在阅读中明晰了奋斗目标……他们手不释卷、亲近经典、知行合一,他们在阅读中求索、碰撞、感动、收获。关于阅读,他们有说不完的故事……当 AI 能 5 分钟概括名著,当知识像自来水一样即开即用,我们还需要读书吗?

关于这个问题,位列 2024 年图书借阅次数榜首的 23 级中文专业的顾文裕同学,给出了自己的答案。

也许 ChatGPT 可以告诉你“《红楼梦》的主题是什么”,但它无法让你体验黛玉葬花时的那份孤独与诗意,亦或是贾府衰败时,字里行间透出的苍凉感。

历史的兴衰变迁、哲学的深邃思考……即便学习生活忙碌,顾文裕始终保持着对书籍的热爱,每天都会抽出一到两个小时沉浸在阅读的世界里。

在众多书籍中,德国作家赫尔曼黑塞的《悉达多》对他影响深远。书中讲述了古印度婆罗门王子悉达多一生修行的故事,悉达多在探寻心中“道”的过程中,历经磨难与抉择,经过了“看山是山、看山不是山、看山还是山”的思想转变和境界提升,最终意识到:世俗并非阻碍成长的障碍,而是认识自我的阶梯。

顾文裕深受触动,从中领悟到生命其实充满矛盾与缺憾,而人们需要接纳这些不完美,因为真理往往存在于直观体验与生命的完整性之中。当我们真正深入自己的内心去思考,才会发现真正的成长源于对本质的洞察,而非外在的满足。在图书馆,每一次漫步书架都是一场冒险。你可能在哲学区“遇见”尼采,转身又在科幻区“邂逅”刘慈欣 。

也可能在一本被翻旧的书上面,发现前读者的批注,这些跨越时空的对话,是电子阅读永远无法复制的温度。

23 级学前教育专业的冯新颖同学认为,有些答案,只能在翻动的纸页间找到,这就是图书馆存在的意义。

阅读是灵魂的棱镜,将单向度的生命折射出万千光谱:在《百年孤独》的魔幻雨季里体悟永恒,于《论语》的晨钟暮鼓间触摸哲思,跟随《时间简史》的引力波洞见宇宙的褶皱。

在冯新颖眼中,书籍宛如一面镜子,通过故事展现人间百态,又似一台情感显微镜,为读者提供共情的情境。

每天睡前,冯新颖都会坚持阅读一小时。她认为,阅读喜欢的题材,直到热爱阅读,这是培养读书习惯的关键所在。阅读拓宽了她的认知边界,在分析教育案例和撰写论文时,她的思维更加清晰,专业名词与论证案例信手拈来。

梁晓声的《人世间》对她影响颇深,那些字里行间的温情和善意,让她的内心变得更柔软和包容;书中周家三代人的命运沉浮,让她深刻理解了平凡生活中坚持与坚守的意义,也懂得在困难面前要守住本心。每当感到需要“充电”或是心浮气躁时,23级中文专业的尚杨同学便会拿起一本书,在阅读中沉静下来。

捧起一本纸质书,没有弹窗广告,没有消息提醒,注意力会自然地集中。这种纯粹的阅读体验,是电子设备无法给予的。

“每一本书都能带来不同的感悟,读书的关键在于与自己的心灵契合,而非盲目追求数量,”尚杨表示。

当思绪随着文字自由流动,如同溪水漫过青石,在字里行间蜿蜒出星辉璀璨的轨迹;当指尖触碰书页的肌理,油墨香便化作穿越时空的船票,带我们潜入思想的深海或攀上智慧的云端。

那些被折叠在铅字里的光阴,既能让困顿者窥见天光,也能让躁动者安住当下———当屏幕的蓝光蚕食现代人的专注力,唯有沉入纸页构建的平行宇宙,才能在墨香浸润的秘境里,完成与古今智者无声却震耳欲聋的对话,让每个困在“信息茧房”里的灵魂,都找到破茧飞翔的航道。

渴望抵御技术异化风险的你,不妨捧一本书,细细品读,奔赴一场“每有会意,便欣然忘食”的阅读之旅。

在翻动的纸页间,愿你与自己悄然相遇。