因 热 爱 而 跨 界

——“南华饺子”蒋桢桢的创业之路

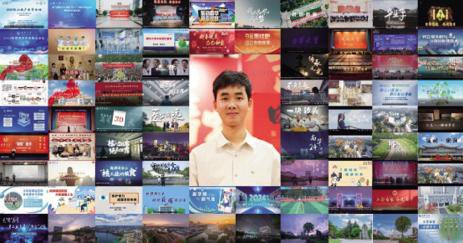

2020 年初, 当疫情的阴霾笼罩着就业市场, 化学化工学院制药工程专业毕业生蒋桢桢, 凭借着对摄影摄像的热爱, 坚定按下了跨界创业的快进键。 非科班出身的他, 从跨界成立工作室从事校园短视频拍摄到创立年产 50 多部优质作品的海风传媒有限公司, 他用五年多的时间证明: 当热爱化作生产力, 每个年轻人都能成为掌握自己人生的导演。

从逆境出发: 热爱可抵岁月漫长

“我可能不是最有天赋的, 但一定是最舍得花笨功夫的。” 大学时期的蒋桢桢是社团里的 “救火队员”, 社团招新没人拍宣传照? 他扛起相机。 活动视频缺剪辑? 他熬夜自学 PR 软件。 当别人对编辑宣传推文、改活动策划等杂活避之不及, 这个制药工程专业的小伙子却乐在其中: 为拍一段 5秒的转场镜头, 他扛着三脚架在南华广场蹲守两个小时, 直到夕阳的光线恰好染红棒棒糖树。

2019 年秋, 站在毕业选择的十字路口, 他毅然选择了传媒行业。 然而, 突如其来的疫情困住了求职的脚步, 成为他们那一届毕业生就业之路上最难忘的逆境。默默等待, 从来不是他们的选择。 凭借对光影与剪辑的兴趣和热爱, 他们将四个多月的时间变成了自己的闭关修炼期: 白天给学校制作抗疫宣传片练手, 晚上啃着《摄影光学原理》 入眠。 当同龄人在焦虑中海投简历时, 他做着自己喜欢的事情, 已悄然积攒下了 30G 的拍摄素材, 熬夜打造的 《等你下课 (南华版)》《延时南华》 等带着毛边的作品, 成为了他创业路上最扎实的敲门砖, 2020 年 6 月, 他与同样来自农村并且有着相同兴趣与志向的设计与艺术学院毕业生张楞严共同创办了海风传媒工作室, 开始了艰苦又漫长的跨界创业之路。

创业初期, 为节省开支, 他们挤在没有电梯的破旧出租屋里, 柜子上堆满了泡面和榨菜。 正如宋濂在 《送东阳马生序》里所说:“以中有足乐者, 不知口体之奉不若人也。” 尽管生活拮据, 他们依然快乐地保持创作的热情, 未曾熄灭。 由于设备简陋, 他们用二手微单搭配摇晃的三脚架,骑着嘎吱作响的电动车穿梭在城市间———为拍摄衡山朝霞骑行两小时赶路, 为捕捉银河星空, 用凉席在郊外露宿, 红湘北路凌晨两点的路灯见证过他们满载设备归来的身影。

他们用自己的执着和坚守证明: 做自己热爱的事, 让创作回归本质, 取景框里的画面永远比设备上的 “G 大师” 标志更闪耀。 2020 年 12 月, 经过一个月的勘景与拍摄, 他与张楞严共同创作的校园微纪录片 《南华 24 小时》 一经发布, 便收获了广大师生的认可和赞誉。

在修炼中成长: 追梦者的四重奏

是什么让蒋桢桢从逆境出发, 一路坚持到创业初有成效?“一路坚持, 不断修炼成长最深刻的体会, 就是创业必须始终保持勇气、 自信、 乐观、 专注。” 每次回望创业的历程, 他都会这么提醒团队成员。

勇气是破冰之槌。 工作室成立后, 虽然他们发现学校及周边单位有大量视频制作和活动直播需求, 但他们仅有几台二手相机, 纵然有一腔热血, 也根本无法与同行竞争。“没有性能领先的设备, 在技术迭代更新加速的年代, 不仅无法赢得市场,甚至会让你想法也跟着落后于时代!” 怎么办? 在还没有形成稳定收入的情况下, 他凭着莫大的勇气, 做出了团队小伙伴们都有些担忧的决定———贷款购买了当时性能领先的摄影摄像机及专业化电脑设备。 虽然他明白, 若是没有足够业务支撑, 工作室随时可能破产。 庆幸的是, 有了高性能设备加持, 他和团队的伙伴们拧成一股绳,工作室的业务不断扩大, 口碑也越来越好。

自信如黑夜的火。 面对 “电视台的摄像机比你们的大三倍”“小工作室能有什么技术?” 面对这些质疑, 他们将社交平台当作广告栏, 自信地展示设备参数和作品链接,“我们的微单能拍 4K 120 帧”“这台电脑剪辑 8K 视频不卡顿”“保证直播不掉线”, 这些标语后来被朋友们戏称为“路边摊发布会”。 除了这些直白而自信的展示, 他们还通过一遍又一遍现场反复演示, 甚至是 48 小时不间断测试推流直播,获得了越来越多客户的认可。 凭着坚定的信心、 稳定的技术、 靠谱的价格接到了更多大型活动直播及宣传片拍摄任务。

乐观似破浪的帆。 创业初期, 他们抓住每个机会, 不论是几百元的婚礼摄影,还是倒贴路费的乡村小学宣传片, 甚至是免费的晚会直播, 他们都毫不犹豫地接下,开开心心把服务和质量做到最好。 即使是亏了本, 他们也会互相鼓励安慰互相说着“明天会更好”。 正是这些 “亏本生意”, 让他们在三年内积累了大量的拍摄资源, 为视频创作打下了坚实的基础。

专注始终是定海神针。 行业时刻迎来新风潮, 尤其在直播带货成为热点时, 他们曾被 MCN 机构提出收购成为其专属拍摄团队,“你们拍一条微电影、 纪录片的功夫, 够我们带二十场货了”。 面对这种略带鄙夷的诱惑, 他们始终保持着创业定力与专注, 绝不为了短期的利益或者轻松而放弃自身的追求。 在专注坚守中, 2023 年11 月, 工作室也升级成湖南海风传媒有限公司, 创作的作品也越来越受到客户好评。

蒋桢桢说: “虽然现在已经入驻条件比当初出租屋好得多的大学生创业园, 但仍记得开始时工作室入门处挂着的创业信条:‘传播优秀文化, 用心创作内容’。 每次穿过那道门, 都能看见当初用泡面箱裁成的标语牌———那抹歪歪扭扭的笔迹, 比任何豪言壮语都更有力量。”

与光同行: 灯塔照路, 星火燎原

初入行业时, 蒋桢桢也曾陷入 “工具人” 困境———精于技术执行却难触达内容核心。 是学校将官方宣传片、 毕业典礼直播等核心项目交到他手中, 以战代练, 助他跳出技术框架, 转而用镜头传递情感温度, 构建用户共鸣。

“专业价值的绽放需要双重养分: 自身持续成长, 以及引路人的智慧浇灌”。 在创业及作品创作的过程中, 遇到困难和瓶颈是常有的事, 但蒋桢桢始终记得校党委书记高山老师送给他的箴言———“好的作品应该先过自己这一关”, 以及张灼华校长送给他的勉励———“年轻人要大胆想象更多可能”, 这些期许和鼓励更加坚定了他 “成为一个大导演” 的人生理想。

“跨界的基因往往藏着创新的密码。”蒋桢桢曾无数次深夜在电脑前刷着 《哪吒之魔童降世》 的幕后纪录片, 从纪录片讲述的导演饺子的故事里, 他看到了用镜头改写命运的剧本。 虽然成立公司后, 管理协调的责任更多了, 但蒋桢桢始终坚持在作品生产一线。《哪吒之魔童闹海》 的爆火, 让同为四川人的他更加坚定, 创业不是拼资源, 更多的时候拼的是坚定信念。没有 “死磕” 般的执着信念, 就没有突破性的成长。

为了写好一部科研微电影剧本, 他将该团队的 38 篇学术论文和 10 余篇新闻报道逐字分析, 剧本反复修改近 20 版。 为了竞争医院的科普视频业务, 他连续几个月自学医学教材, 免费为医院写剧本、 拍摄样片。 精益求精的工作态度催生了更加优秀的作品, 也为公司赢得了更好的口碑。凡事亲力亲为的他, 虽然对公司员工严苛但并未影响工作氛围, 因为反复刷饺子导演纪录片、 总是用饺子导演的故事激励公司的小伙伴, 他也因此而得到了一个新的称谓 “南华饺子”。

“我的目标是将湖南海风传媒有限公司打造成衡阳地区规模较大的影视传媒中心,构建完整的影视工业流程体系, 吸纳更多的影视传媒人才留在衡阳。” 展望未来, 以饺子导演为榜样的蒋桢桢充满了信心。

“刘过写下 ‘欲买桂花同载酒, 终不似少年游’ 时, 我觉得他不是在哀悼消逝的少年时光, 而是揭示了更高阶的圆满———当我们不再执着于 ‘复现’ 某种状态, 那些镌刻在皱纹里的星光, 自会酿成比桂花酒更醇厚的生命之诗。” 蒋桢桢在分享对青春的独特理解时表示, 创业者们常常会经历这样的时空错位: 当同龄人享受生活、记录美好时刻时, 他们却在为工作夙兴夜寐。 这种反差不仅体现了创业的压力和挑战, 更折射出一种更高层次的人生感悟。

在他看来, 青春的意义不在于对过往的怀念或对时光流逝的惋惜, 而在于如何将经历过的点滴转化为生命的养分。 他始终认为, 在创业的这段岁月里, 每一次深夜加班、 每一个工作瞬间都是在编织着自己独特的人生故事。

他也始终坚信: 唯有热爱可抵岁月漫长!