《说和做——记闻一多先生言行片段》的对称之美

对称美是中国传统文化中重要的美学特征之一,是中国人追求“中”“和”美学的具体表现,入选《世界遗产名录》的北京中轴线,就是对称之美的典范,将对和谐平衡的追求推向极致。对称美在文学作品中的应用主要体现在诗歌中,通过结构对称、内容对比、语言对仗等手法,增强作品的音韵美和节奏感,同时表达深刻的情感。

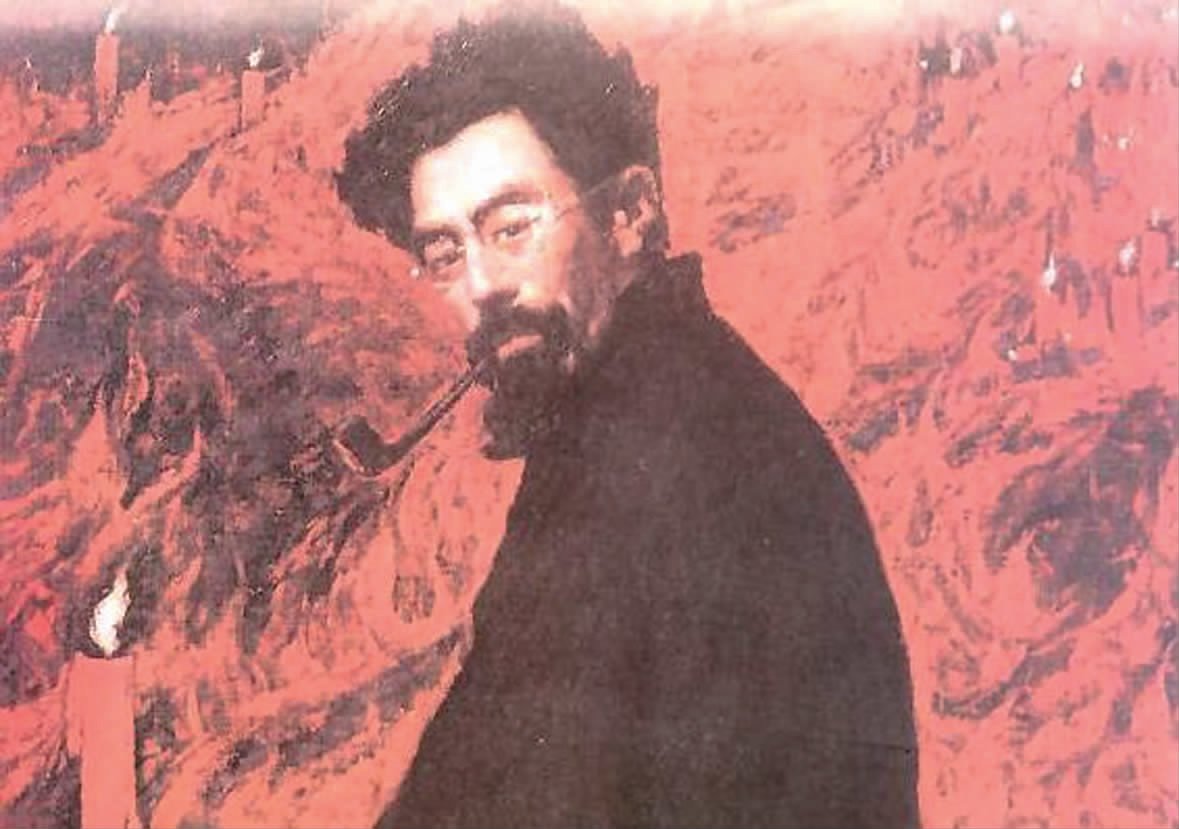

《说和做——记闻一多先生的言行片段》是臧克家为恩师所作的精神肖像,作者以诗人独有的美学思维,在文本中构建起多重对称关系,将闻一多学者与革命家的两种身份、诗性与血性的两种品质、古典与现代的两种韵味,转化为具有建筑美感的文字空间。这种对称不仅是形式上的精心设计,更是对闻一多精神世界的立体呈现。

两个时空的两种身份。文章以1944年为中轴线,将闻一多的人生轨迹划分为两个阶段,并以此定义了闻一多的两种身份。前十四年学者时期的“不动不响,无声无闻”,与后两年革命家时期的“昂首挺胸,长须飘飘”,形成了两个时空中两种身份的对位。

三本书与三件事。书斋岁月里,作者选取闻一多写作《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》三本书的情形;走出书斋后,选取闻一多起稿政治传单、最后一次演讲、参加游行示威这三件事作为例证。三本书与三件事相得益彰,勾勒出闻一多在学者时期“做了再说,做了不说”的静默耕耘,和革命家时期“说了就做”的慷慨力行。

前详后略的裁剪。学者时期:研究唐诗撰写《唐诗杂论》,写得详细,而写作《楚辞校补》和《古典新义》两事,只用了一小段,主要为了突出闻一多“望闻问切”的“望”的初级阶段的刻苦与艰苦。革命家时期:由“做”到“说”的过程,写得详细;而起稿政治传单、最后一次演讲、参加游行示威三件具体的事反而写得较略,主要为了突出闻一多巨大转变之可贵,由此,公开演讲“大骂特务,慷慨淋漓”和游行示威“昂首挺胸,长须飘飘”才更具有真实感人的力量。

矛盾统一的两种品质

闻一多与臧克家自1930年相识,到1946年闻一多不幸逝世,二人亦师亦友,感情笃厚。因而,臧克家可以敏锐地捕捉到闻一多身上“诗性”与“血性”这对看似矛盾对立、实则内在统一的品质,使人物形象更具人格张力。

学者的“诗性”。描写闻一多研究古籍时,“仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍”,对古籍钻研的执着暗含着诗人的浪漫气质,使刻苦艰深的学术研究工作充满“诗情”;“目不窥园”的书斋生活,被喻为“向古代典籍钻探”的矿工形象,书桌“零乱不堪,众物腾怨”的拟人化描写,“深宵灯火是他的伴侣”的形象喻指,使枯燥的学术生活充满“诗趣”;将考据工作升华为“给衰微的民族开一剂救济的文化药方”,则直接赋予了闻一多学术救国的“诗意”追求。

革命家的“血性”。正如前文所述,作者刻意强化了闻一多从“做”到“说”的转变过程:“小声说”到“向全国人民呼喊”,是他由静默到呐喊的身份蜕变,“既然有一颗心,有一张嘴,讲话定要讲个痛快”是他走出书斋的“决心”;从发出号召到“为争取民主,反对独裁”起稿政治传单,突出他“说了就做”言行合一的“决绝”;在“李公朴同志被害之后,警报迭起”的危境中他挺身而出大骂特务,在“情况紧急的生死关头”,走到游行示威队伍的前头,凸显了他以生命实证言行的“抉择”。

“诗性”与“血性”并非完全割裂,而是彼此交织的。学术研究时,为民族开药方的愿景和刻苦钻研的坚毅,何尝不是“血性”的体现?民主斗争时,酣畅淋漓的痛斥与向死而生的姿态,又何尝不是“诗性”的写照?两种品质在“他,是口的巨人。他,是行的高标”的诗意概括中实现了最终统一。

和谐平衡的两种韵味

闻一多提出的“三美”(音乐美、绘画美、建筑美)新格律诗理论,是中国现代诗学的奠基石。作为其学生,臧克家深受“三美”理论影响,本文在古典与现代两种韵味间取得和谐平衡。

其一,多用对仗。从标题“说和做”到结语“口的巨人,行的高标”的高度概括,从“目不窥园,足不下楼”到“气冲斗牛,声震天地”的细节描绘,从“人家说了再做,我是做了再说”到“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说”的过程描述,此类对仗对照,文中比比皆是,不仅充分体现了语言的形式美感,更彰显了闻一多“言行一致”“行胜于言”的人格力量。

其二,活用文言。“目不窥园,足不下楼”,取自《后汉书·董仲舒传》,凸显其治学之专注;“兀兀穷年,沥尽心血”,取自韩愈《进学解》,强调其治学之艰辛;此外,作者在文中创造了诸多四字词,如“众物腾怨”“群蚁排衙”“潜心贯注”“心会神凝”等,不仅典雅凝练,而且形象贴切。

其三,并用文白。“仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍”,“情况就迥乎不同,而且一反既往了”,“动人心,鼓壮志,气冲斗牛,声震天地”,长短平仄搭配,文言白话交错,使语言充满节奏感和形式美,既不失古典文学的雅致,又兼具现代白话的平实。

总而言之,臧克家以上述多重对称,将闻一多“学者”与“革命家”的双重人格统一于“说”与“做”的辩证框架中,既塑造了人物形象的立体性,又赋予文章以诗歌的节奏与哲理的深度。在这幅用对称美学绘就的精神肖像中,臧克家不仅完成了对恩师的深情追忆,而且建立了传记书写的新范式,即书写形式与精神内核完美统一。