双创育人实践中的园艺担当

2024年,堪称我职业生涯中具有里程碑意义的一年。身为园艺学院的一名辅导员,我深刻意识到接过“双创育人”接力棒所承载的沉甸甸责任,同时也倍感荣幸能在肩负学校冲击一流重任的学院中贡献力量。立足前辈辛勤耕耘的肥沃土壤,我既是育人体系的忠实传承者,更是创新实践的勇敢开拓者。在这一年里,学院的双创工作再攀历史巅峰:不仅一举摘得中国国际大学生创新大赛的桂冠,还荣获“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛的金奖,成功实现双创领域的“国金大满贯”。这些成绩的背后,得益于学院党委精心构建的“植沃土、培壮苗、结硕果”三阶育人体系的持续赋能,更是全院师生齐心协力的生动写照。作为一名“新园艺人”,我通过躬身实践诠释育人初心,运用系统思维探索双创路径,现从三个维度介绍 “双创三阶育人”典型经验。

一、植沃土:构建生态,筑牢“冲一流”双创根基

双创育人如园艺栽培,需先深耕土壤、涵养生态。初到园艺时,面对学院“双创领跑全校”的金字招牌,我深感压力,但更觉使命光荣。通过系统调研,我提出“资源整合、体系贯通、全员覆盖”的工作思路,协同构建“四维一体”育人生态。

(一)实践筑基:打造沉浸式双创场景

学院依托 “青春实践基地”,将露天田垄与智能温室转化为“双创实验室”。组织低年级学生成立 “园艺兴趣小组”,在专业教师指导下种植果蔬花卉,并举办“园艺成果展”“田间市集”等活动,让学生在种植、管理、营销全链条中体验“微创业”。例如,学生团队杂交培育出超高硬度草莓新品种———金刚系列,其项目“莓有烦恼”在山东省大学生创新大赛(2024)中获得金奖。这种“从土地到展台”的实践模式,让双创教育“可触摸、有温度”。

(二)导师护航:贯通生涯成长全周期

学院推动“导师制”前移,新生入学即配备 “学术+双创”双导师,定制《职业生涯规划手册》,将创新思维培养融入专业课程。例如,茶学专业开设“茶叶品牌策划”实践课,茗风创业团队成功完成从炒茶到电商运营的完整项目设计,并对接校友企业孵化。近三年,学院累计新增立项国家级大学生创新创业训练计划项目53项,本科生以第一作者发表 SCI论文 10余篇,实现“科研反哺双创”的良性循环。

(三)校友反哺:搭建协同育人平台

学院联动 “薪火伟业”“塔莎园艺”等6家校友企业设立专项奖学金,并共建12个校外实践基地。2024年暑期,45名学生赴校友企业参与 “新农人实训营”。在校友基金的持续助力下,“源味鲜生”创业团队已完成从草莓经销到标准化草莓种植,实现自产自销,同时推出四季结果型奶油草莓盆栽产品,满足都市人群“阳台经济”需求。校友资源不仅提供资金与岗位支持,更以“创业导师”身份传授实战经验,形成“传帮带”的长效机制。

(四)国际赋能:拓宽全球化创新视野

学院与千叶大学、康奈尔大学等国际顶尖院校开展 “园艺+”联合培养项目,选派学生参与 “中日韩智慧农业论坛”“设施园艺国际学术研讨会”等活动。“春桃先锋”项目团队,设计出适用于北方地区的设施油桃栽培技术体系,斩获山东省大学生创新大赛(2024)铜奖。国际化视野让学生跳出地域局限,在多元文化碰撞中激发创新灵感。

二、培壮苗:精准滴灌,培育“冲一流”双创尖兵

双创教育需因材施教,既“铺天盖地”营造氛围,更“顶天立地”培育标杆。作为辅导员,我主导实施“园艺+精英计划”,通过“分层分类、靶向施策”培育拔尖人才。

(一)学术引领:以顶尖资源点燃创新火种

学院创办 “园艺大讲堂”,邀请院士、长江学者等权威专家开设前沿讲座。2024年,许智宏院士走进学院茶学学子课堂,启发学生思考“小作物如何成就大产业”,现场反响热烈。同时,推动本科生 “早进实验室、早入课题组”,近三年累计130余名学生参与教师国家级课题,发表核心期刊论文40余篇。在长江学者段巧红教授指导下,杨琳博士的研究成果让大白菜实现了 “择偶自由”,成果发表于Nature,成为该刊学院首位学生共同一作。

(二)实战淬炼:以赛促创锻造硬核能力

学院组建 “双创导师团”,整合企业家、大赛评委和专家教授等资源,形成 “技术-商业-赛事”三位一体的指导体系。重点项目采用“预研孵化-赛前打磨-赛后转化”全流程跟踪模式。以“香茗沃果”项目为例,导师团指导团队完成20版商业计划书迭代,最终实现山东省大学生创新大赛(2024)金奖突破?。此外,学院首创“双创训练营”,设置路演实训、知识产权保护等模块。

(三)典型示范:以榜样力量激活群体动能

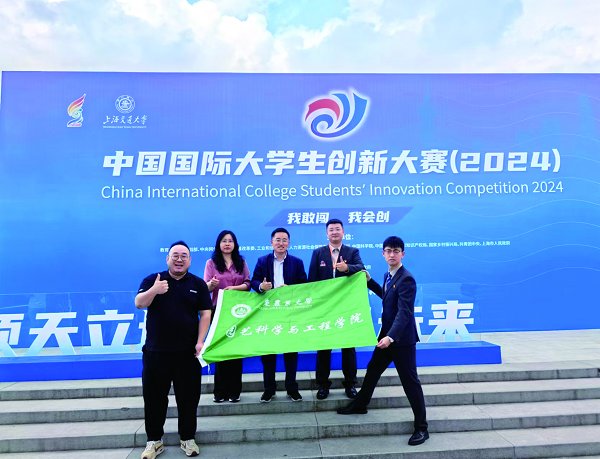

学院注重培育 “标杆案例”,形成“头雁引领、群雁齐飞”效应。“佳美”创业团队一学期营收最高时可达五万元,其骨干成员———蒋琪玮,已推免至浙江大学读研;获得中国国际大学生创新大赛金奖、“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛金奖以及“创青春”中国青年创新创业大赛(乡村振兴专项)金奖的“三国金”得主———姜伟涛博士团队研究成果已在山东栖霞、陕西洛川、甘肃静宁、山西万荣等苹果主产区示范应用。学院通过“双创事迹报告会”“榜样墙”等形式,让典型经验“可复制、可推广”,激发学生“敢闯会创”的内生动力。

三、结硕果:系统赋能,贡献“冲一流”园艺力量

双创育人是 “静待花开”的过程,需久久为功。学院坚持“以赛促学、以创促教”,将竞赛成果转化为育人实效,为学校“冲一流”目标注入园艺力量。

(一)赛事突破:金奖数量与质量双提升

2024年,学院在第二届“伟丽种苗杯”山东省大学生智慧园艺创新创业大赛中创新创业竞赛模块获一等奖 2项、二等奖7项、三等奖7项,理论与技能操作竞赛模块获一等奖4项、二等奖3项、三等奖8项;在山东省大学生创新大赛中荣获省级金奖3项、省级银奖1项以及省级铜奖2项,在山东省挑战杯省赛中获得省级金奖1项,创学院历史新高。学院“新苹契合”红肉苹果项目获得中国国际大学生创新大赛金奖,“老园焕新颜”项目获得“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛金奖,金奖总数稳居全校第一。这些成绩不仅彰显专业深度,更体现 “农科+”交叉创新的巨大潜力。

(二)产业转化:双创成果服务乡村振兴

在推动项目与产业需求对接方面,学院陈学森教授团队研发的“幸福美满”四个红肉苹果新品种的苗木繁育经营权,于2024年3月以1600万元的价格完成了转让。学院毛志泉教授指导的“老园焕新颜”项目团队研发的技术已作为烟台、临沂、洛川、静宁、万荣苹果重茬障碍防控技术指导意见发布实施,为苹果产业的高质量发展作出了重要贡献。双创教育从“实验室”走向“田间地头”,真正践行了“把论文写在大地上”的誓言。

(三)文化浸润:双创精神成为学院基因

通过举办 “双创文化节”、编纂《园艺创客故事集》,学院将“敢为人先、追求卓越”的精神融入学院文化。2024届毕业生中,双创参与率达80%,选择涉农创业人数同比增长30%。一名学生在创业计划书中写道:“我愿做一粒种子,在园艺沃土中扎根,在乡村振兴中开花。”这种文化认同,正是双创育人最珍贵的果实。

向下扎根,向上生长

回望2024,我深刻体会到:双创育人如同园艺栽培,需以体系化的“生态”滋养学生,以精准化的“滴灌”锻造精英,更需以“功成不必在我”的胸怀静待花开。未来,我将继续以“新园艺人”的担当,锚定学校“双一流”建设目标,培育更多知农爱农、强农兴农的“双创种子”,为谱写中国式农业现代化新篇章贡献青春力量!