南京航空航天大学 - 《南京航空航天大学报》

他们在接续奋斗中铸剑空天

作者:机电学院

2024-12-10

浏览(81) (0)

“莫怪虹无影,如今小雪时”。随着小雪节气到来,寒风渐劲,千山暮雪舞轻柔。在这天地初寒的时节里,让我们一起聆听航空宇航制造工程学科发展的故事。应需而生,向前沿突破作为航空宇航科学与技术一级学科中的重要学科方向,航空宇航制造工程学科的历史可追溯到1952年。伴随着抗美援朝的烽火,南航应国家急需而成立。建校之初,共设立6个专科。其中,由程宝蕖教授创办的“三专科(飞机制造)”为该学科方向发展的起点。可以说,该学科方向自诞生之初,就紧随国家对航空人才的需求而努力奋斗。七十余年来,这一初心始终未变。

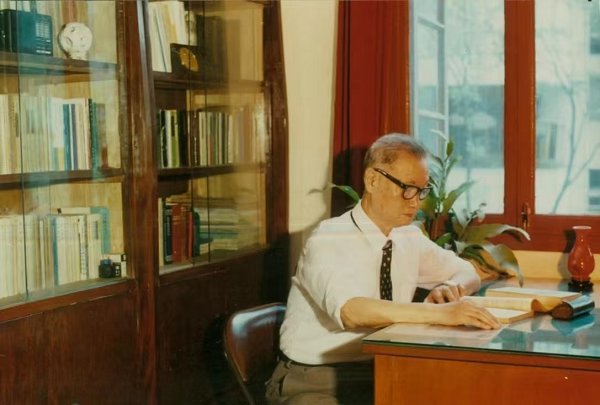

程宝蕖教授长期从事飞机制造工艺的教学和研究工作,潜心研究飞机装配工艺学,他所提出的飞机制造协调准确度与容差分配理论和方法,被国内航空工业广泛采用,并成为国家标准。在带领学科发展的过程中,程宝蕖教授始终瞄准世界前沿。在他的支持下,从上世纪80年开始,学科朝着计算机辅助设计制造方向阔步迈进,三十年里,突破了一项项关键技术,将该领域推向国际先进水平。

1981年,学科获硕士学位授予权,1993年获博士学位授予权,并先后获评国防重点学科和国家重点学科。如今,经过几代人的努力,该学科在数字化设计与制造、飞机装配技术与装备、材料成形技术与装备、复合材料成形与装备等领域不断取得新突破,对我国航空航天领域发挥着举足轻重的作用。躬耕弘道,育航空英才学科始终坚持“以国家需求为根本”的人才培养理念,近年来,围绕航空宇航制造人才的培养,采用“2+2”的创新培养模式———学生入学前两年,进行航空航天大类培养,注重基础理论和通识教育,后两年则根据个人的兴趣和职业规划进行专业方向的选择和深入学习。这种培养模式不仅为学生提供了更加广阔的学习空间和更多的选择机会,也使他们能够更好地适应未来社会和职业发展的需求。

在课程体系建设方面,学科始终紧跟时代潮流,不断更新和完善课程体系内容,使其更加符合当前航空航天领域的发展趋势和人才需求;注重课程之间的交叉融合和相互支撑,形成了一个优势互补、系统完整的框架体系。这样的课程体系既能让学生全面、系统地学习知识,也能够帮助学生形成更加完整的知识结构和思维体系。

航空宇航制造工程学科一直强调教师要有工程实践经历,提出“虚实结合”“校企联合”“产教融合”等教学理念,将飞机制造的设计构想与航空企业的生产实践相结合,并通过计算机仿真的手段设计实验工艺参数,将实验室设施资源的有限性转化为高效利用的可持续性。

在全国率先应用虚拟现实、5G等信息技术,将大飞机装配引入课堂,让学生真实地体验到航空制造领域的前沿技术,极大地提高了人才培养的质量;2019年,在教育部中国慕课大会开幕式上,作为唯一的课程进行现场展示,得到了教育部专家的高度赞赏。

学科的发展离不开强大的师资力量。该学科方向拥有一支以中青年教师为主体,敢于拼搏、勇于创新的教师队伍,其中拥有博士学位的超90%,已形成以国家杰出青年基金、国家级重大人才工程获得者等为核心,3个省部级教学团队为基础的一流师资队伍。先后获得国家教学成果二等奖、江苏省教学成果特等奖等部省级奖10多项。近3年,学生在中国“互联网+”大学生创新创业大赛以及“挑战杯”等各类竞赛中获奖50余项。潜心研究,卫祖国空天学科发展初期面临诸多困难,但科研的脚步从未停歇。从上世纪60年代到80年代,顺利完成了1015B雷达伞靶、长空一号无人机、延安二号直升机等型号的相关研制及生产任务。

经过七十余年的积累和建设,学科方向建设了航空工程国家级实验教学示范中心、国家商用飞机制造工程技术中心(分中心)、“飞机大部件装配虚拟仿真”国家级虚拟仿真实验教学平台、工信部航空航天制造技术实验教学示范中心、江苏省数字化设计制造技术工程研究中心等近10个国家级和省部级实践教学平台,成为我国飞行器制造技术研究和高层次人才培养的重要基地。

科研成果应用于先进战机、舰载机、C919飞机、长征系列火箭、探月工程等航空航天重大工程,在数字化设计与制造、飞机装配、钣金成形等方面先后获得全国科学大会奖3项、国家科技进步二等奖2项、国家技术发明二等奖1项、国家科技进步三等奖1项、部省级一等奖5项、部省级二等奖16项、部省级三等奖13项。近五年,完成国家重点研发计划、国家科技重大专项、民机重大专项、国家自然科学基金重大研究计划以及各类基金项目等国家级课题100余项。

瞄准未来新蓝海,学科提出“紧密围绕国防需求”的发展观,坚持以国家战略需求为牵引,为强国、强军输送技术、培养人才。同时,加强与江苏省航空航天制造民营企业联合,实现人才培养与企业交流两大良性循环,积极推动科研成果在国防及民用企业的应用,为构建绿色环保的航空航天战略性新兴产业注入人才源动力,为推动航空航天技术进步、推动国家航空宇航制造工程发展贡献南航力量。

未来,航空宇航制造工程学科将培养更多具有前瞻性创新精神的国家战略型人才,勇于面对技术难题,不断实现新的跨越,助力我国航空航天事业迈向更高水平。 (机电学院)