创新纾困 青年不当“看客”做先锋

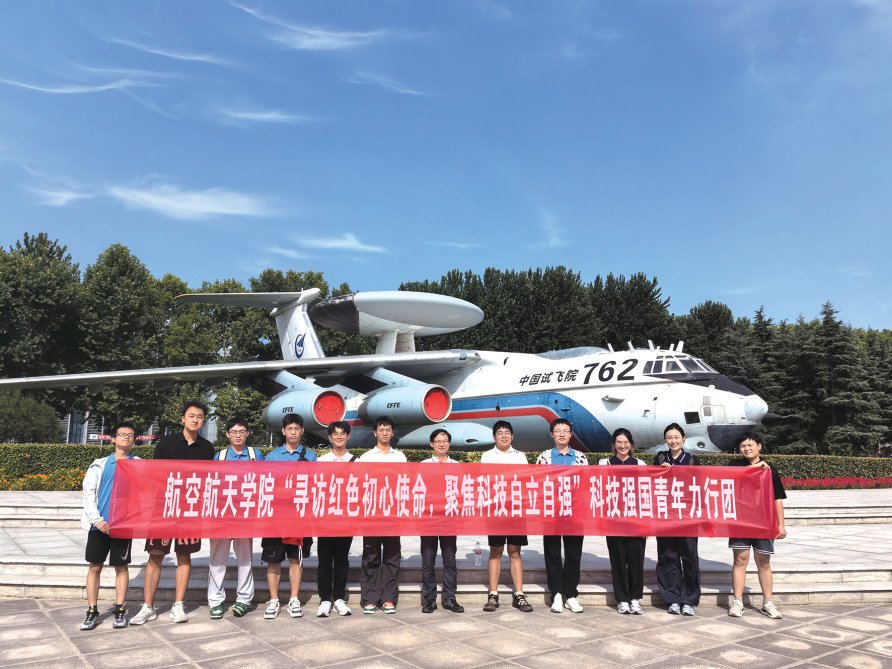

今年暑假,学校“科技强国青年力行团”挂帅出征,全校组建310支实践队开展揭榜式创新实践,2100名青年学子前往浙江、云南、黑龙江等20余个省份,聚焦国家重大战略、科技创新前沿和社会发展需求,察困境、解难题,以实际行动书写助力科技强国战略的青春答卷。10月14日,《中国青年报》头版头条刊发文章《华中科技大学310支团队开展“揭榜式”社会实践 创新纾困 青年不当“看客”做先锋》,报道了我校“科技强国青年力行团”暑假期间开展创新实践,以实际行动助力科技强国战略的成果。

科创服务企业 课本知识落地实践

“希望有一天我可以成为保障信息安全、推动网络安全的主力军。”和小伙伴历经两个月的实践后,网安学院 2021级信息安全专业本科生付鑫瑶对所学专业有了更深刻的理解。

在绿盟科技股份有限公司调研时,付鑫瑶所在团队了解到企业目前产品性能提升方面存在的难题:代码组成分析漏洞误报率较高。以问题为实践导向,他们积极争取学校资源,在专业老师的指导下发挥专业所学,与企业技术专家合作,提出了解决方案。

付鑫瑶在实践日志里提醒自己,“每一个小小的失误都可能带来巨大的安全隐患、每一个细微的改进都可能大大提升系统的安全性。”他与队员每天进行总结、反思,对第二天作出计划。实践结束后,他们的分析思路被企业运用,目前已验证可检测超过 200 个软件的漏洞可利用性。此项成果极大提升了绿盟在软件组成分析领域的技术先进性。

在武汉华威科智能技术有限公司,机械学院2021级机械设计制造及其自动化(机器人)专业本科生陈星宇与同队 3名小伙伴,正体验“工程师”的角色。他们给自己确立了一个实习目标——探索人形机器人手部触觉的功能与应用,并最终以可交互的演示效果展现。

为实现目标,陈星宇和队友在缺少设备的条件下不断尝试,熬夜已成常态。暑假期间,他们与另外4支小分队共计完成技术项目 14 项,得到企业高度评价。回顾这段颇为艰辛的“工程师”体验,陈星宇骄傲地告诉自己的老师,“我们尽最大努力完成了任务。”

今年暑假,学校组织实践队伍深入350多家企业,围绕助力国家重大战略的科技创新前沿企业难点、痛点展开调研实践,青春的足迹在科研一线熠熠生辉。

探索乡村振兴路 绘制“能抵达”的蓝图

青年到底如何参与乡村振兴?暑期实践结束后,数学学院分团委负责人李佳阳已有答案。

7 月,李佳阳带着学院“数愿团队”4支实践队伍,去往甘肃、陕西等 5 个省份的近 30 个区县和乡村,探访了 19 所高校,同时招募志愿者开展青年参与乡村振兴的问卷调研,收集了超2000份问卷。

学了 5 年数学专业的彭盈一直很疑惑:“我们专业的学生去现场能做些什么?”带着这样的困惑,她参与了实地考察。在祖国西北的 11 所高校考察期间,她和队友依托数学专业优势量化并挖掘调研数据信息,构建以“青年素质”“青年作为”“高校作为”和“政府作为”为核心的指标体系,建立了基于中介效应的青年参与乡村全面振兴结构方程模型。

在模型数据分析结果的基础上,实践队构建起“校地协同育人”组织机制和以“青年兴乡计划”为抓手的组织培养体系,引导青年投身乡村全面振兴。

“原来我们的专业知识可以在乡村工作中发挥这么大的作用。”彭盈自豪地说。

这并非李佳阳第一年带领学生探索该课题。今年在西北地区的调研过程中多次遇到极端天气,李佳阳发现,这群年轻人非但无人抱怨,反而眼神日益坚定。

在河南兰考、江苏溧阳等国家首批能源革命试点县,硕士生倪谢霆带领电气学院“能源兴农”团队18人深入调研农村的能源利用情况。他们发现,许多农村地区的现代化、城镇化程度已达到较高水平,但在电力能源方面仍依赖煤炭等传统化石能源,清洁能源的普及率低。

针对这一制约农村发展的问题,团队开发智能算法预测当地各类新能源发电设备建设后的发电功率,结合电力负荷数据,提出农村绿色能源智能化规划建设方案。目前,他们开发的相关技术在以河南省为主的10多个农村地区实现应用。

科技助力公益 技术为人文“发声”

“爸-爸-妈-妈”。

看着屏幕前的唇部动作,刚上初中的小磊小亮(化名)两兄弟相继发出了 13 年来的第一个音节。因先天性耳聋,他们自出生以来就存在语言功能障碍。为救治孩子、贴补家用,二人的父母已外出务工数年,家里只有年迈的爷爷,平常和孙子通过手势进行交流。

云南省昭通市彝良县新场乡,是“金蝉子”公益团队暑期实践的第一站。小磊小亮迟到的呼唤是“金蝉子唇语辅助训练系统”创造的第247个“奇迹”。

自 2021 年创立以来,学校 10 多个学院、50余名学生组成的团队基于自主研发的唇语辅助训练系统,结合伴读讲解,进行了 1500 个小时的教学服务,覆盖听障人士 1190 人次,让百余名聋人开口说话。

“金蝉子”公益团队学生负责人、新闻学院2022 级本科生王艺霏介绍:“团队构成具有多元化背景和高度专业性,在技术开发、媒体运营等方面能力扎实。”3 年来,成员们一边运用专业知识自研助聋系统,帮助聋人学唇语,一边开展教学志愿服务,科学设计教案、一对一开展教学服务。

“许多聋人因为无法获得发音反馈存在语言障碍,但他们大部分具备发声基础,只是不会说。”团队创始人、新闻学院王然副教授说,“反馈渠道不止有一条,声音做不到的,画面可以来做。聋人可以根据唇部动作的准确性判断自己唇语是否正确,发声是否标准。”

通过线上唇语练习,软件就能根据练习者的唇部动作给予他们精准的反馈,让聋人发声更快更标准。随着调研逐渐深入,团队获取的数据逐渐丰富,软件技术在今年也有了跨越式的改进,不但校准精度更高,教学方式也进行了调整,大大缩短了聋人开口学说话的进程。

图片由校团委提供