道法自然 布道金砖

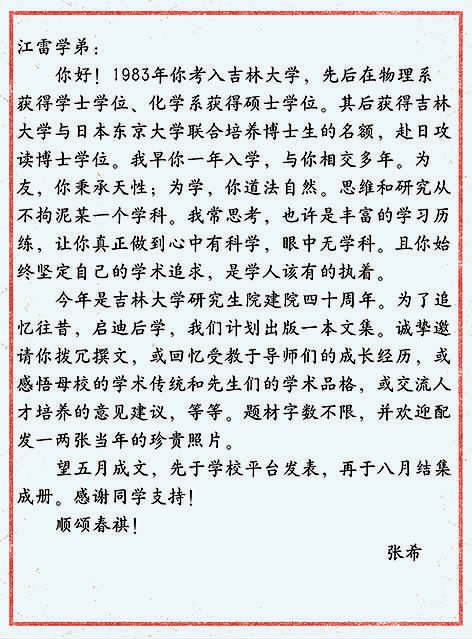

! 图1上图:东北师大附中穆怀荣老师 (右二);下图:贾明老师 (右一),都是当初教我们时的样子。

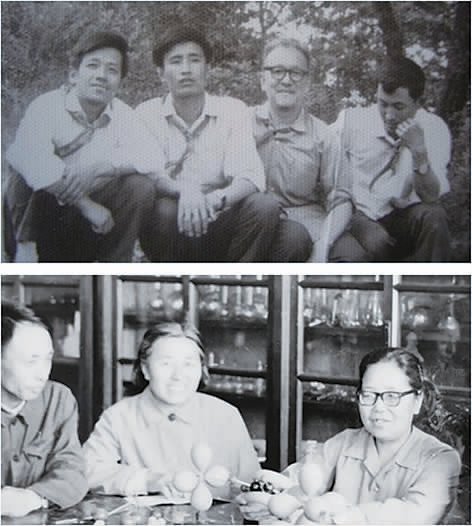

图2左图:李有谟老师和张洪杰老师在法国的合影 (张老师好年轻!);右图:和李铁津老师的合影 (98年,师徒刚刚完成 “973”申请书)。

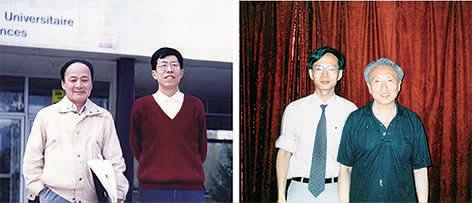

图3上图:李铁津老师课题组在 “净月潭”春游的合影,那时的合照还是 “自然派”的,不像现在都被摆成一个姿势。李老师(前排左四),姜月顺老师 (前排右三, “前线轨道理论”讲得非常精彩),肖良质老师 (前排右五, “中国纳米材料合成第一人”),白玉白老师 (后排右二,也是物理背景,作为我硕士的副导师也经常指导我的研究工作),王德军老师 (前排右一),刘旺老师 (后排右四),我 (C位,后排左四,当时流行男生留长发);左下图:与刘旺老师 (前排居中)和王德军老师 (前排右一)的合影,我在右一;右下图:做硕士论文时的我。

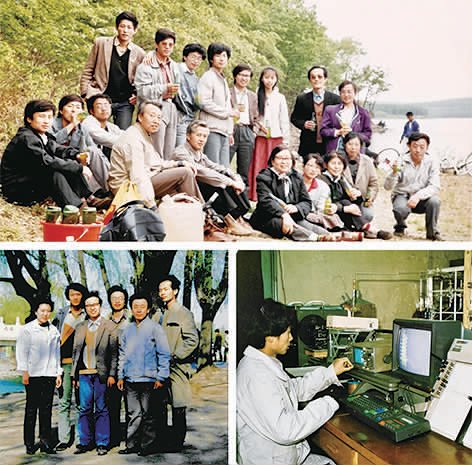

图4左图:赴日前一天姑父陈玉龙教授书 “天道酬勤”,并撰写题跋: “小雷贤侄,东渡前夕写白石老人语勉之”;右图:和藤岛先生2018年在东京的合影。

图5我是吉大和东大联合培养的博士生,需要藤岛先生的推荐意见。他用毛笔为我书写的提前回吉大参加博士论文答辩的推荐信,我也因此提前一年拿到吉大化学系的博士学位!无需翻译,阅读信中的汉字就能基本了解信的内容。

收到校长情真意切的邀请函,记忆已经飞回那熟悉的校园,我欣然应约,共书 《闻雁集》。吉大于我,是生地、是乐园、是母校。这里有父母、有恩师、有同学、有故事。诚如校长所述,我学术道路上的成绩,离不开对 “道法自然”科学研究的挚爱和对学科交叉的执念。值此研究生院建院四十周年之际,我想留下我的成长故事,与 “后辈”们共勉。成功人生的旅程往往是这样的: “不要总想着第一步就踏上人生的金砖,只管大胆地跨出。当你终于踏上属于你的那块金砖的时候,回首一看,原来步步都是金砖!”我愿用这 “一路金砖”与你们分享,如果能够给你们的工作和生活以启发,那将是作为 “前辈”的最大欣慰。

我和吉大化学的渊源是与生俱来的!我的父母都是上世纪50年代吉大培养并首批留校的青年教师,父亲是无机化学专业,后与徐如人先生搭班子,成为化学系的首任书记和主任。母亲是生物化学专业,后跟随唐敖庆先生创办 《高等学校化学学报》,任编辑部主任。显然,生物无机学科交叉的伏笔在我基因里已然编程了。儿时的我就经常在理化楼中玩耍,门厅中的六根大柱子曾是我们捉迷藏的好地方。至今记忆中仍有那里空气中淡淡的盐酸 “香气”。

小学就读于解放大路小学,三年级班主任是父母化学系同学的夫人李瑞华老师,她把我领进了故事团。高光时刻是,在白山小学的礼堂给全长春市的小学校长讲孔子周游列国四处碰壁的故事,做到控场从 “鸦雀无声”到 “哄堂大笑”。这练就了我现在可以讲4个半小时让听众无 “尿点”的童子功。表达能力很重要,往往能决定生存能力。 “能讲的永远指挥能干的!”这是放之四海而皆准的 “真理”。

76年开始,春节系里老师要互相走动拜年,我跟随父母走遍了吉大化学系老先生们的家,他们都叫我 “小雷子”。那时绝大多数老师都住在筒子楼里,每家一间学生宿舍,厨房在走廊。印象最深的是去唐先生家,那可是带有大院子的别墅,我还吃到了人生中第一块巧克力。出门后,我问母亲:“为什么唐先生能住得和 ‘资本家’一样?”母亲神秘地告诉我, “因为唐先生是第一批学部委员,大科学家!你好好努力,要是能当上学部委员,你也能住大房子。”我睁大眼睛瞪着母亲,看到了她充满希望的眼神。看来雷军说得对, “梦还是要有的,万一实现了呢!”

苏格拉底说: “教育不是灌输,而是点燃火焰!一万次灌输也不如一次点燃!”沉睡在我灵魂中不服输的自信心就是被东北师大附中启蒙式的教育环境唤醒的。初一期末,刚跑出教室就被班主任穆怀荣老师叫住。代数倒数第二,心想要挨批了!没想到穆老师只是叮嘱我: “下学期要开物理课了,我想让你当物理课代表,好好努力!”受宠若惊!暑假就找来了 《数理化自学丛书》,把物理和平面几何自学了一遍,随后几乎 “统治”了这两门课程的课堂提问环节。我大学选择物理专业,也是当了课代表的缘故。我一直认为穆老师最喜欢我。直到毕业30年同学聚会,回顾往事,每位同学都表白自己才是穆老师 “最”喜欢的学生。我才明白,原来 “吾师满眼皆贤才”啊!这应该是做老师的最高境界了。贾明老师是我的化学老师,她点燃了我积极争取机会的热情!初三课堂上,我太专注于举手抢答了,起立后大脑空白,答案全忘了。全班哄堂大笑,贾老师拍着桌子说: “你们起什么哄!我认为江雷同学以后会大有出息,因为他总是会积极争取机会!”贾明老师一生育人无数,教出了三位院士 (另两位是霍裕平和邹广田先生)和一位省委书记 (原湖北省省委书记贾志杰),她所教诲的 “积极争取机会”,我一直贯彻执行至今。两位恩师对我潜能的激发都是由能量最低的 “基态”到最高 “激发态”的跃迁,自然会发射出最高能量的 “光子”。附中的同学大多数都 “很聪明”,掌握已有知识的能力强,擅长考试。而我是 “悟性好”,乐于质疑提问,善于探索未知的那种。我曾问物理老师: “长方形的磁铁磁极在两端,球形的磁极怎么确定呢?比如地球?”老师也没有答案,只好回答: “这个是你上大学要研究的问题了!”那个时代的中学教室里,前面挂的是毛主席像,两侧则是牛顿、爱因斯坦、居里夫人,成为科学家曾是许多同学的梦想。为了实现这个梦想,我也曾用借来的校徽, “混迹”在吉大阶梯教室中,备战高考,我应该算吉大化学系的 “老人儿”!

在吉大物理系学习的四年为我未来的学科交叉之路夯实了数理功底。我很擅长用物理图像来理解基本概念,但不精于考试。大四时,父亲和我讲,“物理学太完美了,化学还有机会,来学化学吧!徐如人老师也同意我的意见。”我欣然接受,师从李铁津老师攻读硕士。李老师虽是化学系教授,实际上是光学专业出身,早年追随蔡镏生先生在化学系开展凝聚态光化学与光物理的研究。因为自身的交叉背景,李老师率先提议化学系在固体物理跨学科招生。在上世纪80年代初的吉大,就已经开始了交叉学科人才培养的实践,不得不佩服吉大化学的对学科交叉的包容!

我们固体物理专业的本科毕业论文是在长春应用化学研究所的稀土发光研究室完成的,指导我的李有谟研究员曾利用离子交换法分离出15个高纯稀土元素,被誉为我国单一稀土元素全分离第一人。李老师每天总是第一个到实验室,做实验、看文献,不求名、不求利,以 “厚德载物”的工匠精神感染着后辈学者,李言荣院士就是他学生中的优秀代表。 “李老师的实验工作量几乎无人可比,一年可以开展两千多个条件实验 [1]”。总结李老师的方法论就是 “盲人摸全象”,即用最高密度的自变量和因变量设计的正交实验,来寻找最佳条件、配方及性能的拐点,以不变应万变!我的论文题目是《多铝酸锶发光材料的合成及发光机理》,实验目的就是剖析日本专利,找到彩色电视绿色荧光粉的制备工艺及配方参数,实现彩电荧光粉的国产化。这是我第一次接触无机化学合成。我每天的任务就是在还原气氛中,选定温度下,制备一组不同稀土离子掺杂量的十个样品 (3个平行样品),十个温度变量,两种稀土离子及不同比例复合,共计600多个样品!每组样品在紫外灯下选出最亮的做荧光光谱,最终完成一个三维正交曲线。李老师每天只是默默地做实验,我们之间除了早来晚归的问候外,几乎没有交流。这搞得我很郁闷,感到化学研究很无聊,就去找同室的张洪杰老师诉苦。张老师和他的研究生开导我: “本科生学会固体合成,你就偷着乐吧。” (后来,当我读研究生开题设计实验方案时,才理解到跟李老师的学习过程,实际上就是练武之人的 “蹲马步”。其实本科论文就应该让学生练习 “蹲马步”!)张老师指导我学会荧光光谱仪的操作,领我去图书馆查文献解谱,如何分析讨论实验结果。论文中,我用固体物理的能带理论对掺杂能级与光谱的匹配问题进行了模拟。毕业论文答辩与所里的研究生一同进行。答辩结束后,张老师还称赞: “你一个本科生水平比我们硕士生还要高呢。”这 “复燃”了我的科研自信心,原来我搞科研也是 “高手”!

进入研究生学习阶段,才知道李铁津老师的课题组是中国最早合成纳米材料 (那时叫超细粉)和开展分子组装膜的实验室。我科研素质方面的成长依仗于李老师的 “棋仙”般的指导,他从不训斥学生,能和任何水平的学生都 “对弈”得酣畅淋漓。他不仅是前沿科学家,更是一位虚怀若谷、循循善诱的教育家。其中,我同学彭笑刚的开题过程尤为经典。李老师问笑刚: “江雷他们都开题了,你怎么还不着急呢?”笑刚回答: “我想推翻热力学第三定律!”李老师问他: “你打算怎么推翻?” “只需要几个培养皿和一台显微镜!”于是,每天下午五点李老师准时和他单独讨论半小时。三个月后,笑刚承认 “推翻”失败,但通过这个过程他对热力学有了更深刻的理解。笑刚的主要学术贡献就是通过精确控制温度来实现大批量合成单分散的纳米粒子,这和他那三个月的修炼是分不开的!笑刚在博士期间就有挑战 “绝对”权威的勇气,从某种程度上也 “感染”了我。

李老师会组织每周一次的组会,创造了别出心裁的学术环境。他倡导 “哥本哈根精神”,追求学术民主和科学批判。在讨论中,无论学生还是老师,只要提出有效建议,就可以做论文的共同作者。鼓励学生反驳老师和学长的观点,讨论往往非常激烈。这不仅在吉大是绝无仅有,在当时的中国都实属少见。组会是对外开放的,谁都可去听,都可以发言,张希就是来 “蹭”会的常客。组会还经常邀请分子生物学、非线性光学、半导体物理、微电子传感等方向的老师进行学术分享,这对学生形成交叉科学创新思维起到了重要作用。正因如此,李老师带出了很多优秀的弟子,包括迟力峰、刘益春和我3位院士、彭笑刚 (美国教授)、曹云伟(美国教授)、汪大洋 (澳洲教授)、韩明勇 (新加坡教授)4位国家高层次人才,邹炳锁、杨文胜、靳建3位杰青。这些人才培养业绩,可以与任何同年龄段的老院士PK了。

刚上研一时,我有幸旁听了唐敖庆先生的课。唐先生上课不用教案,却能深入浅出,滔滔不绝。母亲告诉我,其实唐先生备课是花了大功夫的!有一次,唐先生在山东大学讲座,母亲亲眼看到他在客厅里边踱步,边复述演讲内容。在唐先生的言传身教下,那时吉大化学的教师,讲课全都不看教案。所有学生对他们认真严谨的教学态度肃然起敬,努力学习蔚然成风。很多学生都立志成为像他们那样的科学家。

研一第二学期刚开始,我偶然在出租车上听到围棋大师陈祖德讲,人生有红绿灯效应,在绿灯时积极地抢行,就可以抢到更多的绿灯。我想起了贾明老师的教诲,第二天我就分别找了刘旺和王德军两位老师,要求开题做实验。凭着组会上了解到的组内科研进展,按照 “摸全象”的方法,自行拟定了两套 (一套当 “备胎”)实验方案,没想到两位老师都认可了我的实验方案。刘旺老师还夸奖我,“从来就没见过研究生可以拿出这样完整的实验方案”。他哪知道,这都是在应化所 “蹲马步”练就的功底。当别的同学还为硕士课程奔波忙碌时,我已经完成了两个方向的系统研究,并开始思考博士的研究方向。硕士毕业时已经发表了多篇论文 [2],在进入博士阶段后斩获了当时的三十六所高校 “挑战杯”特等奖 (“挑战杯”大学生课外学术作品大赛的前身),并获得 “文部省奖学金”资助赴东京大学联合培养的机会。

91年9月,在东北师大留日预校为期一年的培训期间,近水楼台,我白天学日语,晚上回吉大做实验!大家熟知的郑强教授是我留日预校 “慢班”的同学,他是因为四川口音学不好,我是因为忙实验不好好学。92年10月,我们在北京集合,包机飞东京,我的姑父———当时北大的书法协会会长的陈玉龙教授赠我 “天道酬勤”四字的 “方”,并撰写题跋: “小雷贤侄,东渡前夕写白石老人语勉之”。到东大后,我就把 “方”立在书架上,成为我的 “座右铭”。因在出国前制备了大量样品,我很快就进入了夜以继日的实验状态,一些同学还嘲笑我说 “不要给日本人太卖命”。我却只记得要用最好的年华做最重要的事情,在绿灯下加速,“我是在给自己 ‘卖命’哩!”。

在东大,我幸遇联培导师藤岛昭先生。藤岛先生有着极高的学术造诣,与他一起工作的日子让我的科学素养更加精进。除却大科学家的光环,藤岛先生还是一位忠厚长者,他常说 “要像对待自己孩子一样对待学生”。90年代初,我国和日本的物质生活上仍有较大差距。藤岛先生深知这些,时常关心留学生的生活起居,还会将用过的电器,甚至自住房屋提供给经济困难的学生。后来得知,藤岛先生在美国的博后导师就是这样关心照顾他的,这也许就是 “爱的传递”吧。

当时,很多同学到日本后,都选择放弃联合培养,重新考试进入日本的博士课程,去拿 “东洋”博士学位。藤岛先生也问我: “是否也加入东大的博士课程。”我笑着说: “我博士论文都快写完了。”他很意外!说: “那就赶紧回吉大答辩吧,回来做博后!”随即用毛笔书写了同意我提前答辩的 “推荐书”。我得以提前一年获得吉大化学系的博士学位,与我同期留日的同学相比, “抢回”了4-5年。我博后期间的研究方向是光诱导分子晶体表面相变,后被藤岛先生推荐到神奈川科学技术研究院领衔 “光诱导界面相变调控”项目组。

藤岛先生的研究风格与李老师的迥然不同,是训练 “棋王”的节奏,他的指导就是 “不指导”!大方向给你,光电界面物理化学,然后开题、研究方案、实验实施、机理讨论、修改论文,全靠自己。从来没有李老师那种 “一环扣一环”引人入胜的讨论。每月一次半小时的汇报,他只管评价:“有意思” “没意思” “明白” “不明白” “谁谁做过了” “这个是新的”,直到他说出最高评价“素晴らしい (极好的)!”,你才能松口气。讨论气氛通常都是很紧张的,甚至博后的开题进行了三次,居然有一次,他把我的开题报告团了扔到纸篓里。多数时间,藤岛先生忙着全世界满天飞,访问大学/研究所,到处开会做报告/听报告。出国回来常会带些各国的特产给学生们吃,让学生感觉是他孩子似的。他曾告诉我,当老师的第一要务就是判断学生的结果是不是新发现?是否重要?藤岛研的组会上,主要是几个助理带着学生是问 “捣软肋”的问题,他会评价问题的水平,赞扬那些问到要害问题的人,一直呛到报告人无法回答,藤岛先生才发话: “下次,把这个问题解决了。”如果工作量很少,那就要 “倒霉了”。当着所有人的面,劈头盖脸一顿训。他这是 “杀鸡儆猴”呢,但每次只“磕”一人。我回国后,在会议中常问些 “捣软肋”的问题,就是那时养成的习惯,因为问 “菜鸟”问题会被藤岛先生 “磕”的!

平常,藤岛先生永远绷着严肃的脸 (后来我当老师的时候才体会到,那是装给学生看的!),只有喝酒的时候才 “可爱”。饮酒是藤岛先生唯一的爱好,他常在下午五点以后的办公室里独饮,威士忌加冰块干喝。没有学生愿意那个时间去找他汇报,因为会被叫上一起喝。我赶上了就会进去陪他喝几杯。做为 “奖励”,他会和我分享很多人生真谛,包括他的人生经历和科研经历,这些酒后真言使我回国后的科学与生活中少走了很多弯路。其中对我教育深刻的是日本科学界的 “内卷”:在刚开始发现光催化效应的时候,日本电化学届都认为藤岛这个年轻人根本不懂电化学,甚至说出, “从来没有听说电化学还要照光的”,但他却没有在意这些微词,坚持完善研究成果,直到论文在Nature上发表,他们才认可,多年后尊他为 “光电化学之父”;还有,日本教授多是怕 “教会徒弟,饿死师傅”,会限制自己助手和学生的成长,是 “水落石出”的做法。藤岛先生对助手和学生却是 “极力扶植,开枝散叶”,是 “水涨船高”的理念。这实际上和唐先生的人才培养理念是如出一辙的。时至今日,吉大化学系共培养了16位院士,82名杰青/长江/国家高层次人才,66名四青人才,这正是唐先生所创立的 “吉大化学教书育人精神”代代传承的硕果。

每年新年,藤岛先生都会邀请留学生去他家聚餐。97年1月3日,他指着家中墙上挂着的 “难得糊涂”拓片,问我是否理解其内涵。我随口回答: “遇事不要太认真,不要太精明?”藤岛先生说: “难得糊涂的意思是,人这一生只做一件事,做好一件事,在这一件事上保持清醒,其他的事情,该糊涂就糊涂好啦!”郑板桥做梦也想不到,二百多年后,一个日本教授会悟到这层涵义!藤岛先生从70年代发现半导体光电解水效应开始,50多年一直坚持在光电化学领域耕耘,真正做到了“得一善,则拳拳服膺,而弗失之矣!”

97年10月,在德国汉堡举办的国际STM研讨会上,我遇到了人生中的伯乐,时任中国科学院副院长的白春礼院士。白院长鼓励我回国工作,致使归国之心开始萌动。那时候极少有人想回国,师兄刘忠范应该是留日学者归国的 “领头羊”了 (主要原因是赴美签证两次被拒!)。博士后导师井口洋夫先生和藤岛先生合资为师兄购置2000多万日元的仪器都赠送给他 (这在当时国内也是首例)。他回到北大之后很受重视,发展得很好,还拿到当时最大的 “攀登计划”。紧接着另一位师兄姚建年回到中科院感光所,回国当年就拿到了 “杰青”。两位师兄的成功增强了我回国的信心。可是,日本学术界原则上是不允许独立PI延续博后工作的。回去做什么?就成了萦绕心头的困惑。98年3月,准备日本化学年会发言材料时,当我写到 “光诱导分子晶体表面重构,是两种高/低能量的相在表面共存的状态。”感叹道,这不就是老子所讲的 “阴阳合一”吗?我兴奋地捕捉到这一灵感,归纳出“二元协同纳米界面材料”的构想 [3],并在随后的组会上兴奋地讲了一番。结果一屋子人面面相觑,没有一个人提问。最后藤岛先生总结: “完全听不懂”,心想 “这可真是藤岛先生的 ‘难得糊涂’啊!”这更坚定了我回国的决心。

同年夏天,李铁津老师访日促使我的学术思想再次提升,也成就了我俩的学术 “隆中对”。李老师来我家借宿,起初只是睡前聊天,谈起了关于二元协同纳米界面材料的想法。李老师听完我的思路,在逐步深入讨论后,确认我发现了一个全新的材料体系。得到李老师 (我心中的交叉科学之“王”)的肯定,我兴奋得不得了。干脆师徒二人拿出各自的资料、笔和纸,在桌上一个问题接着一个问题展开地讨论起来。最后,李老师甚至提议将思路延伸到生命体系,生物体的智能化来自于多重弱相互作用下的双稳态,即生命体系就是多重弱相互体系中远离平衡态的协同问题。例如,血红蛋白的功能是源于它存在吸附氧气/二氧化碳两个亚稳态(二元)。两个物理出身的化学学者,探讨一个生命科学的终极问题,不知不觉中,就聊到了清晨5点。这次讨论的总结发表在00年的 《Pureand Applied Chemistry》 [4]。时至今日,我们当年“隆中对”中所讨论的体系尚未被完全解决。近些年,我研究的生命体宏观量子态问题 [5]也是当年与李老师讨论的延续。

(未完待续转下期)