大学的温度:我和海大

中国海洋大学,1924—2024,百年华诞,百年校庆——之于海大的“千禧年”。人生苦短,一如谁也不能重逢千禧年,谁也不可能再次赶上百年校庆。漫说再次,一次都有些偶然。何其有幸,得以躬逢其盛!作为海大的一分子,此时此刻,我多么想有一部足以传之后世的学术巨著或有一项举世皆惊的科技成果来献礼啊!抑或捐赠一座校史馆也可聊表此心。遗憾的是哪一样我都徒呼奈何,姑且草此短文以为祝贺。

自不待言,一所大学要有高度、深度、广度、力度以至气度。而我最想说的是温度——海大是一所有温度的大学。

温度,自然是个体感受的冷暖程度。“春江水暖鸭先知”,大学冷暖谁先知?是在第一线教学、钻研的一个个普通教员。而且毋庸讳言,一所大学的温度首先取决于作为一校之长的校长的温度。

我于一九九九年秋季开学之前从广州的暨南大学来到青岛的中国海洋大学(时称青岛海洋大学)。光阴荏苒,尔来二十五年矣。其间历经管华诗校长、吴德星校长、于志刚校长三个时期。管校长时期我调入海大。因为暨大不肯放人,所以我是在一无档案二无户口三无报到证的“三无”情况下破例调入的。我没有直接接触过管校长,间接的也仅有一次——外国语学院当时的书记对我说,管校长问“林少华林老师翻译的《挪威的森林》怎么不送给我一本呢?”听得我吃惊不小。文科出身倒也罢了,而百分百理工科出身的校长居然知道《挪威的森林》!吃惊之余,分外欣喜,赶紧找出一本兴冲冲托书记转交过去。事情固然很小,但颇有象征性——海大校长不但注重海洋、水产和南极科考等主打学科,而且对《挪威的森林》、对外国文学也有兴趣。大而言之,具有人文情怀。我也因此明白了海大肯破例把我要来的深层缘由,得以最后安下心来。

日升月落,斗转星移,十几年后我到了退休年龄。当时外院没有博士点,无所谓博导待遇,六十岁一刀切退休。说实话,我极不情愿退休。看了大半辈子书,刚刚发酵冒出新念头,甚至时觉文思泉涌,闸门怎么就咣当一声落下了呢?又好像莫言兄当年在高密东北乡吃肥肉馅饺子吃得正投入的时候突然被人把盘子端走了,以致好半天都缓不过神,兀自怔怔坐着不动,幻想饺子重新端来。如此过程中,忽一日时任校长的吴德星吴校长通过秘书找我去一下校长室。实不相瞒,海大十几年我连党支部副书记或院长助理都没当上,别说校长室,连处长室都几乎摸不着门。不过这话就不多说了,百年校庆之际还发牢骚,实在有失体统。反正我步行去了离外语楼不远的行远楼里的校长室。进门落座不久,吴校长就把那盘饺子端了上来:“林老师,别退休,再干五年,我再给你五年!”我一边按捺如愿以偿的兴奋,一边坦言自己有些另类。吴校长说当校长的一个常识,就是包容另类;我又直言禀告自己没有国家项目没有省部级课题什么的。吴校长略一沉吟,缓缓说道:“一个教授有影响,比拿得一千万元的项目还重要!”按理,这句话未必具体说我,但毕竟当时坐在校长面前的只我这么一个教授,不可能纯属泛泛之论,况且校长肯定不会是让我来校长室听泛泛之论的。谬承知遇,夫复何求。我当即激动地表示:只要学校需要,休说五年,五十年也在所不辞!事后有“双肩挑”同事告诉我:“非博导直接延聘,你是第一个,校长特批!破例!”是啊,作为海洋大学,若关乎海洋研究倒也罢了,而文科教员得此破例,如何能不让我心生暖意!

另一方面,任何人都不可能天天有暖意相伴。“逝者如斯夫”,五年聘期转眼过去,二〇一七年冬天我迎来延聘期内最后一节课。不怕大家见笑,那天我特意选了一件深褐色隐形条纹法兰绒西服、一件浅粉色进口免烫衬衫和一条丝质绛红色花纹领带披挂上阵。最后一课,得来点儿仪式感!下课后我手捧十名研究生送的花束离开教室,回到空荡荡的办公室坐了好一阵子,颇有些不胜感慨。解脱?怅惘?留恋?落寞?第二盘饺子吃完了也意犹未尽?都不确定。较为确定的只有一点:我是在暗暗期待院里某位领导推门进来对我说一句慰问话:“林老师,这么多年来您辛苦了!”然而门始终未被推开。也罢,院领导都忙,何况人家也不知道今天是我上最后一节课的日子。于是我轻轻叹了口气,毅然提包出门,朝校车站踽踽独行。暮云四合,夕晖迷离,气温骤降,北风正紧……

冬去春来,大地回暖。我心中也有暖风吹来。万万没有想到,学校决定在崂山校区图书馆设立“林少华书房”。图书馆通知我为书房去看房子,直接把我领到原来作贵宾室用的 A305。南侧一排落地窗,“映日荷花别样红”的映月湖一览无余。东侧窗外,远山近岭,郁郁葱葱,一派生机。满室清风,流光溢彩。我说这么好的房间俺可受用不起,去那边看看吧,背阴的也行。图书馆馆长低声告诉我,这是于志刚校长亲自选定的,设立林少华书房也是校长办公会做的决定,您就别客气了!再说另一边是办公区,人来人往不方便……。我听了,纵然迂腐如我,也只有感动而已。此外还能说什么呢?

五年过后的二〇二三年十二月八日,我终于有了说点什么的机会——学校党委学生工作部、海洋与大气学院党委主办的第十四届“学术人生·书籍共享”研究生读书活动闭幕式在林少华书房举行,我碰巧坐在刚从校长任上退下来的于校长身边——有生以来第一次在会上与校长比邻而坐——发言时我得以一吐为快:于校长在任期间想必做过无数个决定,而最可我心、最英明正确的决定就是设立林少华书房!说法固然是半开玩笑,而心情却是再真实不过的。一句憋了至少五年的心里话!

容我补充一句。二〇一九年金秋时节林少华书房在崂山图书馆举行揭牌仪式,从北京来校不久的田辉书记致辞说:“鉴于林少华教授的文学成就和社会影响力,学校决定在图书馆设立林少华书房,这是学校文化建设的又一力作。”并且希望师生共同努力,把海大建设成为弘扬科学精神、汇聚人文气象的文化家园、精神家园。

除了设立“书房”,学校还在此前的二〇一八年十二月二十九日另聘我为“中国海洋大学‘名师工程’通识教育讲座教授”,于校长亲临讲座会场颁发聘书,之后没有抽身离开,而是坐在下面全程听完不止一个半小时的讲座。结束时还给我看了手上的笔记本,很认真地说“记了不少金句”。如此这般,我由五年前延聘的外院日语专业教授变更为学校通识教育讲座教授,我也因之从上完最后一节课那个寒冷的日子最后走了出来——换个说法,因了这第三盘热气腾腾绝对够温度的肥肉馅饺子!

尤其令我感动的是,事情还有下文。一晃儿又五年过去。二〇二三年底“讲座教授”也聘期到了。这回我已年逾七旬,酒足饭饱,自当离席歇息,而后扛起铺盖卷,彻底告老还乡,吟风弄月,汲水浇园。岂料第四盘饺子端了上来——教务处方奇志处长劝我不要退:“学校需要你,学生需要你,哪怕痴呆呆坐在这儿直勾勾眼望天花板也行啊……”几乎与此同时,手机接得于校长短信:“林老师一定要接受学校续聘!”其时正值其即将离任之际,却依然惦记着他认定的这张所谓校园“文化名片”。实不相瞒,刹那间我心里涌起一股热辣辣的情感,眼角不由得有些湿润。校长的温度,海大的温度,大学的温度。于是我乖乖接过续聘三年的聘书,校长签名“张峻峰”——校长换了,温度没换……

最后请允许我引用五年前我在“通识教育讲座教授”聘任仪式上讲话的最后一段来结束这篇小稿:

以主流评价眼光看来,我绝不是多么值得喜欢和看重的人。不是早年海外留学归来的博士,不是任何一项政府奖项的获得者,不是国家重大社科基金项目主持人,更不是长江学者,不是教育部以至国务院学科评议组成员。一句话,不是可以填进表格、写进学校工作汇报 PPT 的人。尽管如此,校长仍对我如此投以青睐。这意味着,校长、校长们看重的不是我一个人,而是某一类人,即在某种意义上大体游离于主流评价体制之外的边缘性大学教员,宁愿给这类人网开一面。而这正是中国海洋大学比海洋还要大的精神格局,也是其煦暖如春的暖人温度!

(作者系中国海洋大学教授、翻译家、作家)

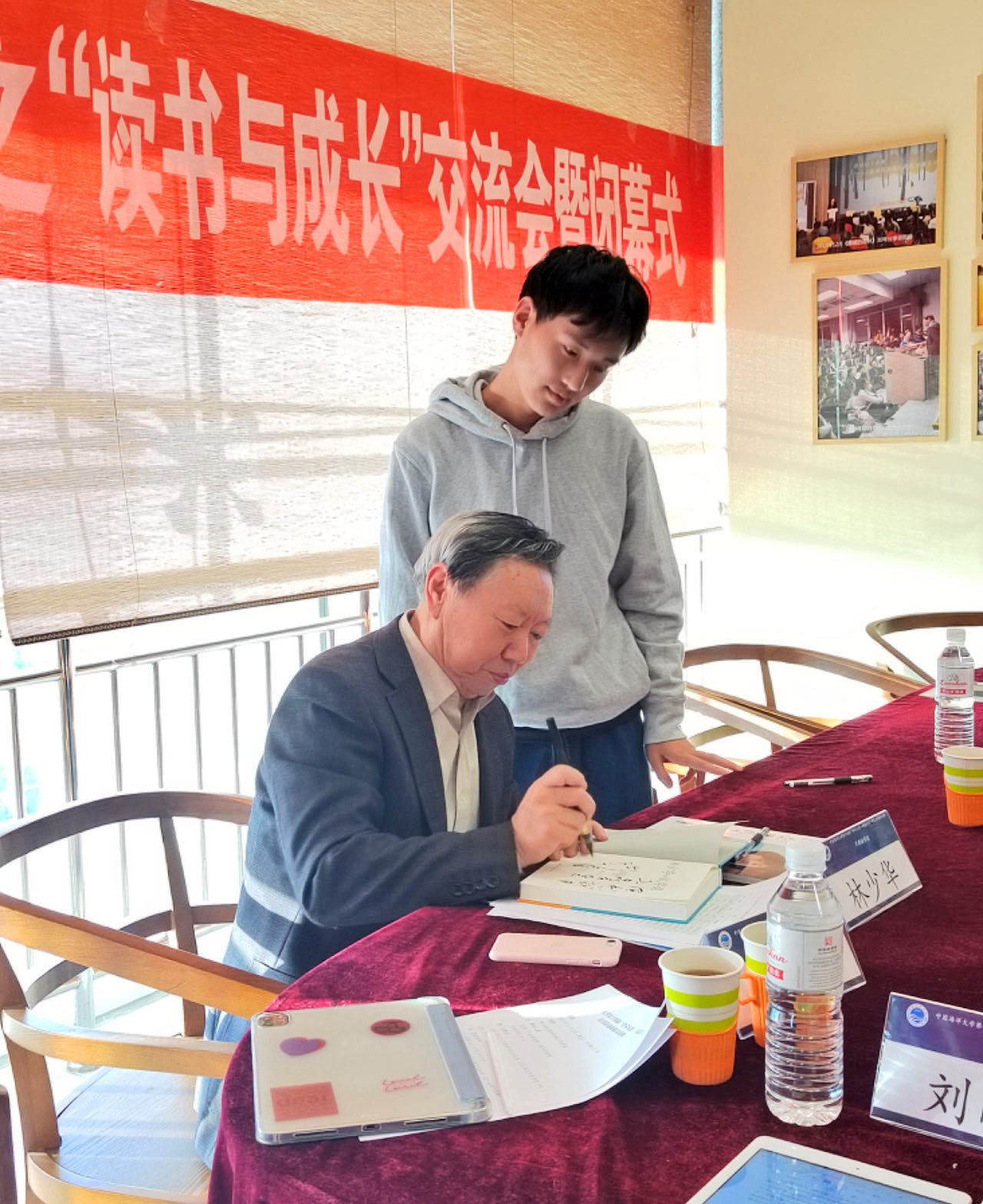

林少华教授在“林少华书房”为学生签名