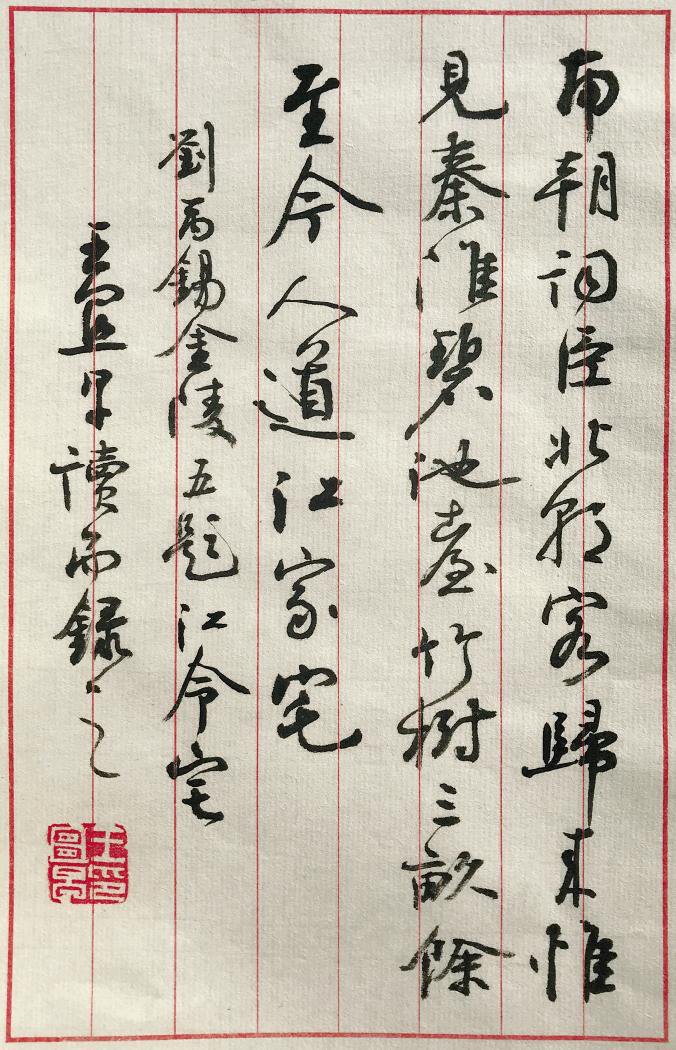

江家宅畔秦淮碧

书法 :刘禹锡《江令宅》

金陵五題·江令宅

刘禹锡

南朝词臣北朝客,归来惟见秦淮碧。

池台竹树三亩馀,至今人道江家宅。

江令者,尚书令江总(519-594)也,字总持,南朝陈的宰相和诗人。大家记得,陈叔宝建起极其奢华的临春三阁,与宠妃张丽华等人日日沉迷其间。尚书令江总等一班文学侍臣时时应召前来,征歌逐色,饮酒赋诗。

江总是“宫体诗”的代表诗人,上半生在梁朝,下半生在陈朝,当上了陈后主的宰相尚书令,人称“江令”。他不理政务,每天与十几个无耻文人在后宫与后主游宴,人称“后宫狎客”“亡国宰相”。589年建康陷落时,71岁的江总归顺隋朝,来到都城长安。还当上了“上开府”,这是个品级很高的闲散官职。后来获准回到建康,还住在“江令宅”。76岁死于江都(扬州)。

刘禹锡对江令这个人抱着什么态度呢?这从诗的第一句就可以看出来。

【南朝词臣北朝客】他是南朝的词臣、北朝的客卿。字面上以“南朝”与“北朝”对举,明眼人一看就知道,指的是陈朝与隋朝。这样对举的句式,带有明显的揭露、蔑视的感情色彩。这种感情色彩也表现在词语的选择上。词臣:专门以“词”(甜言蜜语、淫诗艳赋)来为皇帝服务的大臣。客:客人,客卿,是对投降俘虏的讥讽。诗的第一句就选用了冷峻的、讽刺的词语,等于说,这是一个没有信仰、没有忠诚、没有操守、没有骨气的文人。

【归来唯见秦淮碧】(江总)回到故国建康,见到的是一片破败狼藉的景象,只有秦淮河还是那样的碧绿。归来:江总从隋朝的首都长安被放回建康,回到他的住宅“江令宅”。元代词人萨都剌写过:“到如今只有蒋山青、秦淮碧。”(《满江红·金陵怀古》)就是化用了刘禹锡的诗句。

【池台竹树三亩馀】池塘、台榭、竹林、树木大概有三亩多地。这是描写刘禹锡来寻访时所见到的江令宅的状况。这里没有写到宰相府的楼宇殿堂,而只写到池台竹树,可见它所要表现的不是繁华的景象,而是荒芜的景象。

【至今人道江家宅】到现在人们会告诉你:这里就是江令的住宅。这句话的意思是说,这里已经荒芜很久,根本看不出是宰相住宅了。要是有人来打听:这是什么地方?人们会习惯地告诉你:这是江家宅,陈朝宰相江总的家。

隋朝在灭亡陈朝之后,曾经对陈朝的首都建康城、主要是宫苑台城,实行了野蛮的平毁政策。南朝时青溪两岸分布着许多官僚的宅院,江令宅也在其中,占据着一片风水宝地。这些地方自然也不可避免地遭到摧毁。

“江家宅”的主人江总在陈朝灭亡之后,到隋朝的首都长安做官去了。后来他从长安回到建康时,写过一首诗《南还寻草市宅》,诗中有这样的句子:“径毁悲求仲,林残忆巨源。见桐犹识井,看柳尚知门。花落空难遍,莺啼静易喧。无人访语默,何处叙寒温。”(道路已毁,林木已残,更伤心的是,往日过从盘桓的老朋友或者死去、或者星散。自家的旧宅已经被夷为平地,只有那棵梧桐、那棵柳树,还能告诉人们,那里曾经有井,那里曾经有门。遍地落花,莺啼燕语,却没有人可以说说家常,叙叙寒温。)家园破败,悲从中来。江总的这几句诗,表达的就是刘禹锡的“归来唯见秦淮碧”的意思。但是我们从中捕捉不到“南朝词臣北朝客”的丝毫信息。我感到“江令”甚至处心积虑地想要掩盖这一点,把自己的感慨“大众化”,打扮成“全民共同的感情”,想要博得人们的同情和原谅。难道可以把他说成亡国百姓的代言人?

当江总从长安回到建康,寻找旧宅的时候,他有没有为自己给人民大众带来的灾难而表示悔恨?巷陌人家会不会对“江家宅”的遭遇幸灾乐祸,暗想:“活该!”也许,有些文人或者官员,会为他一洒同情之泪?

当后世人们前来寻访旧迹,对话双方也许会表现出一种“历史的漠然”。