上海师范大学 - 《上海师大报》

《科学》刊发黄学辉教授团队最新研究成果

2024-07-06

浏览(85) (0)

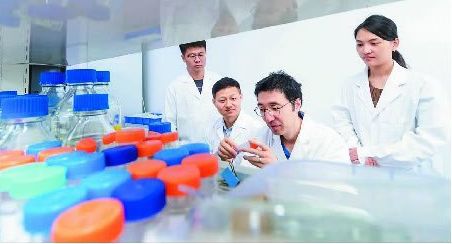

本报讯 7月5日,生命科学学院黄学辉教授团队在《科学》(Science)发表论文《通过“混血杂交”群体的组学研究揭示水稻性状的遗传构架》。该论文在国际上首次揭示了水稻重要基因的网络,有望为提高水稻的产量和品质提供基因网络信息。

研究团队把来自全球各地的水稻与我国的主栽水稻品种进行杂交“混血”,创制了一万八千份水稻“混血儿”,这些“混血儿”在表型上千差万别,从这些表型出发,该团队搞清楚了微观的基因和宏观的性状之间的联系,通过研究材料和研究方法的革新,为水稻高产、优质、多抗提供了宝贵的基因资源和材料资源。

2017年初,生命科学学院锚定该项研究课题,组建植物数量遗传学科研团队。在近8年的研究过程中,构建了缜密而巧妙的研究思路,提前设计研究过程每个阶段的详细“图纸”;历经漫长而艰辛的群体构建之路,创制了研究所需的大规模实验材料,并进行基因组和表型组的测定;摸索出精细且具有创新性的分析方法,挖掘隐藏在大数据之下的重要基因和遗传学规律,最终取得了突破性成果。

在每年两次的播种、插秧季,团队师生泡在水田里,高温天下田插秧、台风暴雨天抢收种子。群体不同材料之间的生育期差异大,收获时间要持续两个月之久。每年10月,在奉贤刚收完几万份植株的种子,团队师生马不停蹄地整理种子,赶在11月初运往海南崖州播种;来年3月底,再赴崖州收种、运回上海,继续奋战、整理种子,努力赶上5月中旬在奉贤的新一轮播种。这样的水稻田间实验一做就是8年。

持续多年的水稻群体构建终于完成,而紧接着的便是持续两年多的大规模性状调查、大数据分析和实验验证。由于材料众多,时间紧任务重,负责性状调查的师生大部分时间都吃住在田间地头。调查高峰期需要百余人同时操作,找不到足够多的田间熟练工,课题组师生全员上岗,每天天不亮就下田、天黑才收工,风雨无阻地在田间劳作。

这项研究涉及农学、生物学、信息学、统计学等多个学科。多学科的交叉融合推动了优质创新资源的聚拢功效。植物数量遗传学团队中既有作物遗传育种和分子生物学方向的研究者,也有精通生物信息学和统计学的研究者,团队教师平均年龄35岁。他们在充分理解其他领域研究方法、技术和思路的基础上,彼此间高效交流、互动、分工,形成一股合力,不仅联合培养了各有所长的研究生队伍,更构建了一条高效完整的研究链条。

(生命科学学院)