烽火硝烟忆炮声

——抗美援朝老兵口述资料采录行记

74年前,中国人民志愿军“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江”,用热血和生命谱写了保家卫国的英雄赞歌。74年后,山河已无恙,大地换新颜,英雄们写就的精神史诗,如明灯般,一直照亮着后人前行的路。5月初开始,鲁东大学国家社科重大基金项目课题调研组一行走访了百余位抗美援朝老兵,聆听并记录他们的战斗经历和人生感悟,回顾七十多年前那段可歌可泣的英雄岁月。我们谨选取其中典型人物代表侧记那场七十多年前的烽火硝烟。

“首长好!敬礼!”当调研组来到李延旭的家中时,这位94岁的老战士站起身来,手指并拢,敬了一个标准的军礼,70年前战火中磨炼出的笔挺身姿与坚毅的眼神令调研组惊诧。“老人这些年一直按照战场上的标准要求自己,你们要来采访,不敢提前跟老人讲,怕老人太激动,晚上睡不着。”老人的儿子向调研组解释道。70多年后,调研组来到这些老兵家中,他们年轻时的英姿与老一辈英雄的身影,在采访中悄然重叠。

“我十七岁参加抗美援朝,天天钻山洞、躲飞机”

顺着抗美援朝老兵曲长盛手指的方向,一张挂在墙上的老照片引起了记者的注意。照片中,曲长盛身穿白大褂,正在为战士处理伤口。这张照片拍摄于1954年,17岁的他经历了7天的急行军,从东北丹东来到了朝鲜战场。身为医疗兵,他虽然不在一线阵地与敌人拼杀,但美军飞机的轰鸣声却一直在他的脑海中挥之不去。

“当时接到我们医院院长的命令,一个炊事员生病了,在朝鲜老乡家里养病,让我去看看。”那是一个两山之间的小村子,村子里只有十几户村民,曲长盛来到老乡家中,开完药,交代老乡烧热水给伤员吃药的时候,炊烟引起了美军飞机的注意。两架f-82战斗机呼啸而来,伴随着一阵轰鸣,爆炸声在山谷中咆哮。“当时美国飞机先放燃烧弹,然后再扫射,一个村子,到处都是火,我就能看到,有人被烧死了。”面对轰炸,17岁的曲长盛赶紧搀扶着两个朝鲜老乡去找防空洞,当把两个朝鲜老乡推进不足一米五高的防空洞后,朝鲜老乡拉着曲长盛的手,说什么都不让他走。“我跟朝鲜老阿妈说不要不要,还有人,还有人。”

当曲长盛再次回到伤员所在的位置,背起伤员,把伤员背到防空洞时,一枚炸弹,在他身后爆炸。“我就记得当时给我炸了个‘马趴’,然后我就什么都不知道了。有两块弹片已经在腿里了,再醒来的时候,已经在医院里了。当时院长说我救了伤员干得好,我当时被炸得啥也听不见,就记得院长给我竖了个大拇指。”曲长盛回忆道。

曲长盛老战士的抗美援朝徽章

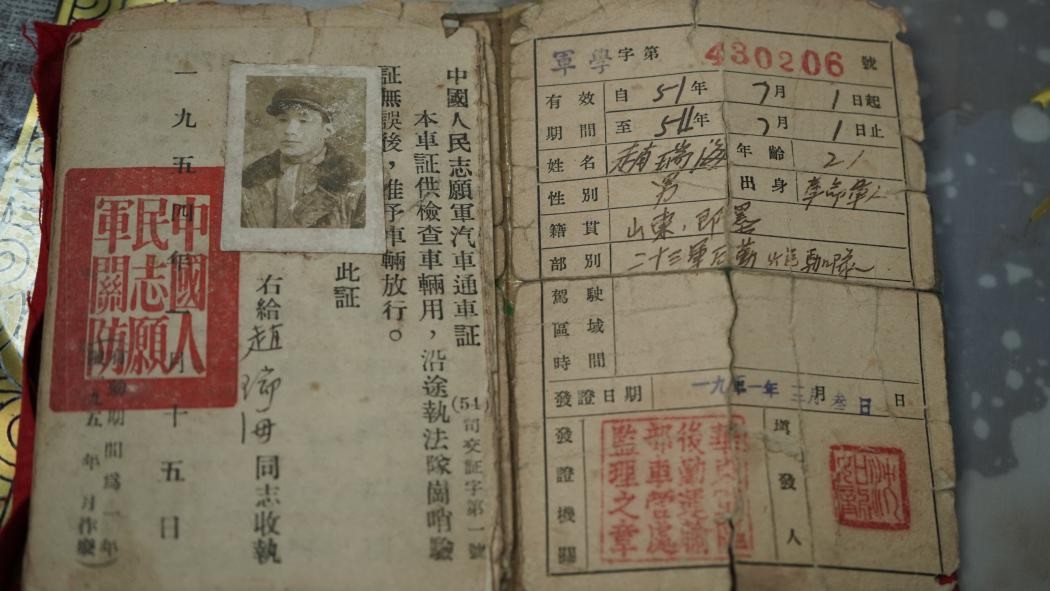

与曲长盛有着相同经历的,还有汽车兵赵瑞海,70多年前,赵瑞海驾驶着汽车,冒着美军战机的轰炸,为前线士兵运载物资。为了躲避飞机,汽车车队从来不在白天出发,就算是夜晚,也要时刻面临着美军照明弹的威胁。“当时有句顺口溜叫‘空中点灯、地上撒钉、路上炸坑、专打汽车兵’,我当时死过好几次了,差点都回不来。”

谈及在朝鲜战场上生死穿梭的经历,赵瑞海历历在目。“见到远处照明弹一亮起,带队的战士就喊‘快停车,隐蔽!’车停在公路上,人就跳进路边的沟里。有时候飞机从头顶飞过,连敌机里的驾驶员都能看清楚。”有时候没有时间隐蔽,就要开始跟飞机玩“捉迷藏”。“有一次在一个山附近,我开着车往下走,敌机来了!发现了我,开始对我进行扫射。我就赶紧绕山躲避,敌机‘呼’一下来山的这边,我就绕到山对面,敌机要掉头了,我就赶快再绕回到山那边,它不知道我已经过去了,再返回来就扫射不到我了。”赵瑞海说道。

汽车兵赵瑞海车辆通行证

汽车兵赵瑞海车辆通行证

“尖刀排,我是党员,我去吧!”

在采访老兵田序华时,经常听见这么一句话,“昨天的事情我都忘了,70年前的事情不敢忘啊。”1950年,20岁的田序华接到师党委命令,命令其所在的五连消灭前方山头石英岭美国陆战一师的一个连。“那是美国老牌军,打过一战、二战,当时安排我们三排参加主攻。”

接到命令后,田序华带领一个突击班和一个机枪班朝着敌人的阵地摸去,为了不让敌人发现,他命令士兵们将白色的被面披在身上,便于在雪中更好地隐蔽。

零下30摄氏度的寒风下,一行人在雪中匍匐前进,但没有人敢发出一丝一毫的声音。20步的距离,田序华足足爬了一个小时,等摸到美军阵地附近时,手脚早已没有了知觉。

“当时看见六七个鬼子在挖掩体,机枪班班长跟我说动手吧。我说再等等,现在手脚都冻僵了,听我的枪声行动。”休息了五分钟后,趁着敌人轮换的间隙,田序华一个箭步冲上敌人阵地,红色的火舌从手中冲锋枪的枪口冒出,随着哒哒哒哒的声音,敌人倒下了。正当他准备更换弹夹时,突然觉得腿上热乎乎的。“我身体一转,腾的一下,看见大腿根上出现了一个大窟窿,然后我就昏过去了。”田老回忆道。

在老战士王良恩的家中,一张泛黄的、破损的但被粘得整齐的纸引起了调研组的注意,打开一看,是一份七十年前的入党申请书。“当时入党很不容易啊,必须要个人表现突出又有介绍人,但是入党好啊,入了党,就能进尖刀排了。”

1953年7月19日21:00,半天内,攻占602.2高地。这是王良恩向调研组讲述战斗经过时特意强调的时间点。听到这个时间后,采访人员惊讶地感叹:“这么精确!”“是,忘不了。”王老坚定地答道。在晚上九点前,连长收到任务——攻占602.2高地,要组建尖刀排,选拔精干、能战的战士,当连长问谁愿意参加尖刀排时,战士们都举起了手,“我愿意,我是共产党员。”

接到作战任务之后,王良恩与战士们火速赶往前线,在走了十几里山路之后,已经进入了敌人的前沿阵地,他们对于这里的情况完全不清楚。作为尖刀排中的侦察兵战士,不仅要对作战地的地形进行侦查,还承担着抓敌人“舌头”的任务。王良恩与几名战士脱离了部队,打算趁夜色抓一名敌人来问问情况。“当时敌人放照明弹,照得两边都亮了,两边都在打机枪,我一看,好机会,我和一个战友就爬到敌人战壕边上去了。”一发炮弹从敌人的阵地打出,借着声音的掩护,王良恩翻身进入敌人战壕里去,正好看到一个韩国士兵蜷缩在战壕当中。“我当时捂着他的嘴,用朝鲜话,跟他说,投降吧、投降吧,我一只手提着他的腰带,一提,战友在上面接着,捂着嘴,扛到肩上就带回来了。”

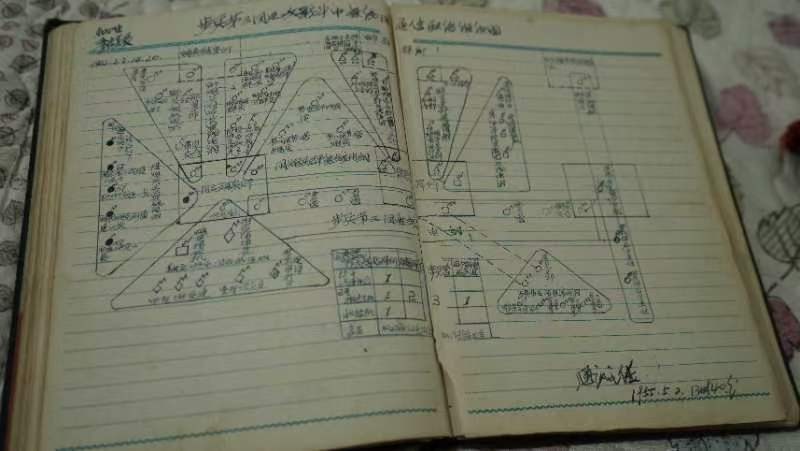

“您还会朝鲜话呢?”采访人员惊讶地问。“我当时有一本学习笔记,跟翻译学的朝鲜话都会说,回国多少年了,都忘了,当时年轻,学得快,也啥都学。”

在抗美援朝老战士姜耀忠家里,调研组也找到了一本学习笔记,上面写满了电台通信知识,从基础的理论概念,到实际的英文所对应的电台密码一应俱全。除此之外,还有一些书摘:那么让我们在千千万万的工作岗位上,出现千千万万的英雄吧,让我们伟大的祖国,英雄主义花朵遍地齐放吧!让我们年轻人的青春更美丽吧……

姜耀忠老战士的学习笔记

姜耀忠老战士的学习笔记

“如果你们去年来就好了”

在前期与受访老战士家属联系时,调研组经常听到老战士的家属说“如果你们去年来就好了,老人今年身体状况已经不大好了,没法接受采访。”作为采访人,从未如此明确地感受到“时不我待”的意义。这是一个抢救性的工作,等实际见到老人,更觉得这项工作的必要性与紧迫性,当年热血沸腾的神勇少年,早已进入耄耋之年,不复当年神采。

在江存珠老人家中采访的时候,作为汽车兵的江存珠,却怎样都记不起当年汽车的行进路线,当问到老人对战场上还有什么记得的事情时,老人嘴里不停地念叨着“通天停”三个字,却怎样都想不起这三个字的具体含义。随着采访的进行,又陆续采访了好几个抗美援朝战争中的汽车兵战士,但对于“通天停”的疑问却始终在调研组的心中挥散不去。直到采访到汽车兵赵瑞海老人时,这个问题才“隐约”有了答案。

当调研组询问赵瑞海在抗美援朝战场上有没有受过伤时,赵老说:“有一次给前线运送一车炒面,零下几十度,一直跑了很久,当时没有感觉,等回国之后,腿上就渐渐没有知觉了,我们连队很多运输兵回来都坐轮椅了”。“他们长时间地开车,一直坐在那里,三叉神经会坏死,老了之后就走不了路了。”老人的儿子解释道。

“那开车的时候有没有休息的时间?”调研组问道。“休息,哪能休息啊,运输车一旦开起来,只有两种情况能停,一种是到目的地了,另一种就是被飞机或者炮弹炸了。”赵老笑道。

采访到这,关于“通天停”的疑问也被慢慢揭开。作为人民志愿军打不垮、炸不烂的钢铁运输线,就算飞机扫射、炮弹轰炸,也不会让汽车停下,汽车兵们把弹坑当作车道、将炸弹看作路灯,就算是驾驶汽车开到九天之外,也一往无前。

铭记,是最好的缅怀

在对抗美援朝老兵进行采访时,作为记者,最害怕问到的问题就是询问老兵在战场上有没有经历过战友牺牲。每每询问到这里,便不敢再直视老人的眼睛。

回忆起养伤时遭遇美军轰炸的经历,94岁的老兵田序华泪流满面。在与美军交战受伤后的田序华,被安排在一个屯子里进行治疗。夜晚,两架美军战斗机袭击了战地医院。在美军飞机机关炮、燃烧弹的轮番轰炸之下,身处火海中的战地医院变成了人间地狱。“当时我就能听见伤员在火里面喊叫。轰炸后,还有一个师部炮兵,腹部被子弹打中了,因为肠道被打断,不能喝水,医生让他坚持,可他最后,还是没有挺过那个晚上。”

作为医务兵的曲长盛至今还记得,在一场战役后,在后方卫生连里看到的被炮火撕成两半的战友的身体。“我们俩是一个村里出来的,他在机炮连,我在卫生连。打仗前还来找我借裤子穿,去认人的时候,就只剩下一条腿和半边身子,看着裤子,才找出的他(的尸体)。”说到这,老人闭上眼睛,哽咽的说不出话来。

“我就扛着我的枪,我把我的子弹装满膛,战场上他就把话讲哒哒哒哒哒哒~打得那个美国鬼子把命丧。”伴随着李延旭老人的歌声,调研组一行结束了采访工作,在这段时间的采访中,有过泪水,有过感动,有过愤慨,有过激昂。只有亲历过战争的人,才知道血色里的和平有多珍贵;只有与死神抗争过的人,才懂得平安的生活有多幸福;只有采访过这些老战士,聆听过他们故事的人才明白:铭记,是对这些“最可爱的人”最好的致敬。

“为历史存证,为英雄留像”。每个时代都需要有自己的英雄,新时代更是呼唤英雄辈出的时代。抗美援朝老兵口述资料采录工作对大力营造全社会“学习英雄、崇尚英雄、关爱英雄”的氛围大有裨益。只有这样,我们才能更好地传承伟大的抗美援朝精神,使其跨越时空、历久弥新,世代传承和发扬。