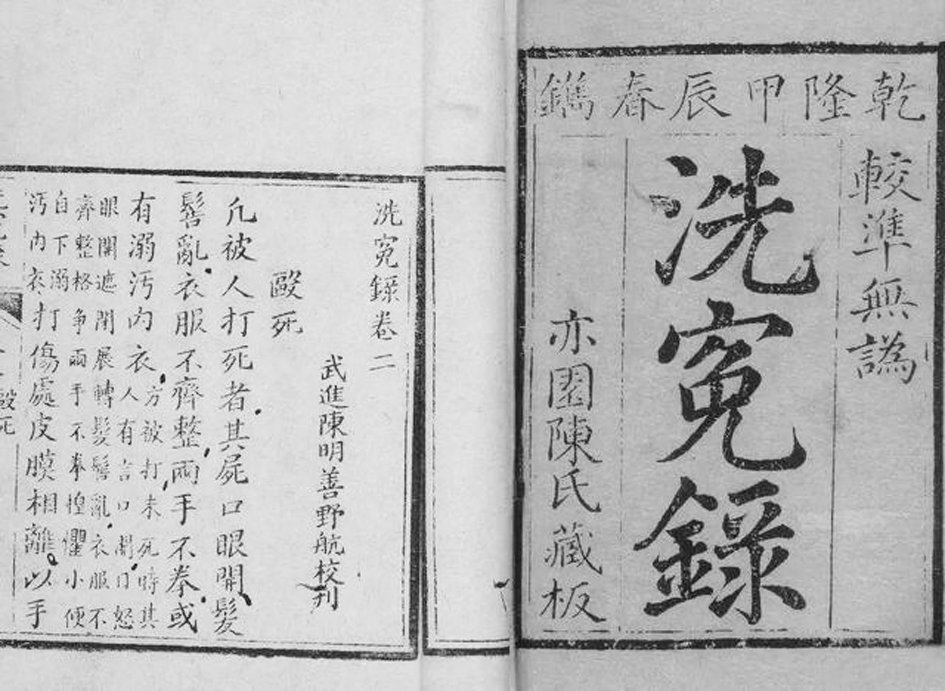

清乾隆刻本《洗冤集录》

损曰“伤”,血肉损伤曰“创”,筋骨损伤曰“折”,而骨肉皆离曰“断”;瞻、察、视、审就是执掌刑职的官吏理日常所用的检验方法。而“瞻伤察创、视折审断”是“决狱讼,必端平,戮有罪,严断刑”的必须前提。

五代时期,和凝父子合著有《疑冤集》,是一部我国早期汇集历代判断讼案100个案例而成的指导办案的专业著作。

到了宋代,刑事侦查方面有了比较迅速的发展,无名氏的《内恕录》、郑兴裔的《检验格目》(1174年)、郑克的《折狱龟鉴》(1200年)、桂万荣的《棠阴比事》(1213年)等有关法医检验的著作接连问世。

正是在这样的文化、专业基础上,世界法医学史上的巨著———宋慈的《洗冤集录》呼之欲出。

二、个人履历背景

宋慈,字惠父,福建建阳人。生于宋孝宗淳熙十三年(1186),卒于宋理宗淳祐九年(1249),享年63岁。

宋慈出身于官宦之家,从小受到良好的教育。少年时曾在当代大儒朱熹的弟子吴稚门下求学。20岁时进入太学,由于他聪颖好学,深受太学主持人理学家真德秀的赏识。宋慈在这良好的求学环境下,学习到理学家格物致知、反躬实践的治学精神;培养起了凡事讲求实事求是,探求真理的品格。

宋宁宗嘉定十年(1217),宋慈高中进士,当朝委派其到浙江鄞县任尉官,掌当地的治安,突遭父丧未能赴任。九年后的宋理宗宝庆二年(1226),宋慈40岁时,才踏上了仕途,出任赣州信丰县的主簿,任内颇有声誉。又六年后,调升为福建长汀县知事。嘉熙二年(1238),调升为南剑州通判。此后历任广东提点刑狱、江西提点刑狱兼赣州知县,淳祐元年(1241),宋慈调任常州军事。

到任常州前,多次的提点刑狱经历,长期的司法实践,不仅使宋慈累积了丰富的刑事检验专业知识与法医经验,更使他目睹诸多民间冤案所造成的社会恶果,深刻了解到吏治腐败、冤案形成的许多深层次复杂的制度性、社会性与人为因素,决心对这一领域积重难返的弊端予以革除。他明白,光靠他事必躬亲,“恶弱处所,辙迹必至”地亲临命案现场勘查,已是杯水车薪,于事难补了。唯有从制度建设、专业知识、人才培养入手,编著一部集历史成果与现实经验之大成的教材,才可能事半功倍地达到革新效果,此事在他心头萦绕多年。

“雪冤平暴,平其曲直”的使命感、“日月逝矣,岁不我与”的紧迫感,促使宋慈刚一到任,便利用元宋战乱间隙,常州暂时的政通人和、人杰地灵之有利条件,马不停蹄组织人员广为搜集《内恕录》等数种专书、重大刑事案例与现实经验,经过五年的精心准备后,淳祐五年(1245),宋慈正式开笔编撰《洗冤集录》。

宋理宗淳祐七年(1247),宋慈被调任湖南提点刑狱。呕心沥血编纂已近尾声的《洗冤