故人西辞黄鹤楼

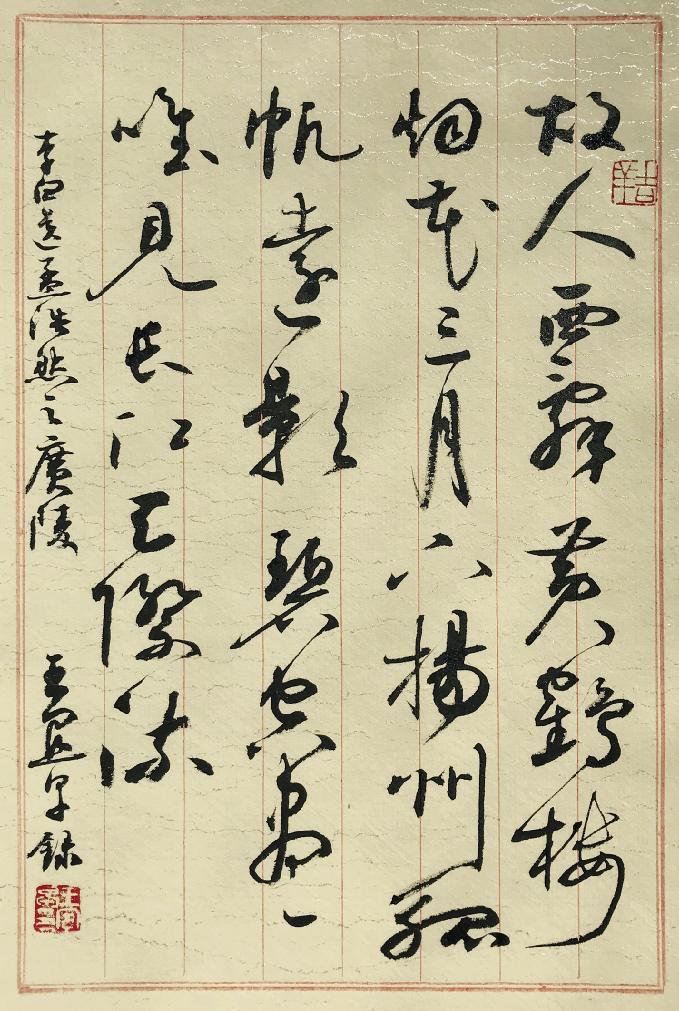

书法:李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

黄鹤楼送孟浩然之广陵

李白

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

有一天朋友忽然告诉我,“烟花三月下扬州”的“扬州”,不是指现在的扬州,而是指南京。他说,唐代扬州曾经称作江都,金陵曾经称作扬州。哪年到哪年,哪年到哪年,他考证得头头是道,弄得我晕头转向。城市古今名称混用的情况很复杂,一时搞不清。后来我沉静下来,重读此诗,忽然大笑:诗的题目明明就叫《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,“下扬州”与“之广陵”是一回事,就是说“扬州”与“广陵”是同一个地方,根本不是南京呀!

李白一生写过无数送别诗,这首诗写于“仗剑去国,辞亲远游”、离开四川不久,在湖北安陆(孝感)“酒隐十年”期间。李白并不想通过科举考试步入仕途,而是希望通过特殊途径实现抱负。它广泛结交诗酒朋友,以及有皇家背景的人士,一时名声鹊起。但最后还是岁月蹉跎,理想成空。

他和孟浩然结为好友,就是这段时间的事情。孟浩然要到广陵(扬州)去,李白在湖北武昌的黄鹤楼为他送行,写下了《黄鹤楼送孟浩然之广陵》这首好评如潮、广为流传的七言绝句,在壮丽河山的背景上,描绘了送别友人的优美画面,抒发了对友人纯真的依恋之情。

讲诗的人有些时候很纠结。一方面要考证诗人具体的真实状况,以便深刻挖掘诗中蕴含的微言大义;而另一方面又要努力阐释它的普遍价值。就本诗的解说而言,大量关于李孟生活状况、交往情况的考证,我觉得统统没有必要介绍;淡化这些“个性化”内容,反而有利于发挥这首诗“大美”的感染作用。

[故人西辞黄鹤楼]老朋友辞别了西边的黄鹤楼。故人:老朋友。指孟浩然。孟浩然比李白大12岁,当时诗名也比他大得多,李白对他很敬佩。黄鹤楼:我国著名的风景名胜,故址在湖北武昌蛇山的黄鹄矶上,始建于三国时期,传说蜀汉名臣费祎在此乘黄鹤登仙而去。李白点出送别地点,使送别场景有了浓郁的历史文化色彩和神话浪漫色彩。

[烟花三月下扬州]在这烟花艳丽的阳春三月,到下游繁华的都市扬州去。烟花:形容暮春浓艳的景色。有的注释为:“柳絮如烟,繁花似锦”;这样解释太狭窄。春日地气蒸腾,江南处处如烟,不仅柳絮如烟,细雨也如烟。再有,扬州曾有“二十四桥玉女”之说,诗句“烟花三月”自然不能完全排除这种脂粉色彩。清代陈婉俊(上元女史)作《唐诗三百首补注》,在“烟花三月下扬州”句下注曰:“千古丽句”。就是说,这句诗写尽了春日浓艳的风景,包括自然的、社会的和心理的美景,所谓山水风光和人文风流,真可谓千古独步。这个清新明快的诗句,意境优美,文字绮丽,不仅再现了长江中下游暮春三月大片的阳春烟景,而且折射了盛唐时期经济繁荣、社会安定、文化发达的时代气氛。

[孤帆远影碧空尽]孤舟远去,帆影渐渐消失在江水与蓝天相接的地方。孤帆:即孤舟,指孟浩然所乘坐的船只。送别之人一直盯着这只船,江上其它船只如同都不存在,所以称这只船为“孤舟”。远影:远去的帆影。碧空尽:这是一种独特的感觉:客船消失在长江尽头水天相接处,可不就是消失在碧空了?

[唯见长江天际流]只看见浩浩长江,在向着天边奔流。天际:天边。

真正好的诗句,馀味无穷,是可以常品常鲜的。诗人李白伫立在黄鹤楼上,看着孟浩然的船儿离开武昌,顺着浩浩江水向东漂去,越漂越远,在水天相接的地方,一下子消失得无影无踪。只有一派大江,浩浩荡荡地向着天边奔流。就是这样,诗人李白在黄鹤楼上立了一天又一天,立了一千多个春夏秋冬,立成了一尊塑像。这尊塑像,和面前的长江,和长江尽头渐渐消失的一叶孤舟,共同凝成了一幅鲜活的送行画面,凝成了一个完整的文学意象。