三尺讲台 ,一生耕耘

———西南大学四代师生的教育梦想

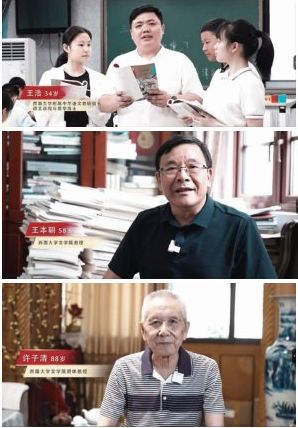

春风化雨,润万物无声;诲人不倦,育桃李三千。在第39个教师节,让我们一起聆听西南大学四代师生的教育梦想……看他们如何用行动向老师致敬,为教育事业献身。

西南大学附属中学李孟夏同学,被语文老师王浩的幽默、博学所深深吸引,她在王老师的谆谆教诲中,明白“昌明国粹,融化新知”的重要性,当代青年人,既要发扬传承中国传统文化,又要融化吸收新的知识。而“肉肉老师”对待生活的乐观向上,与学生相处的融洽自然,更让李梦夏有所触动,在心里默默以他作为自己的榜样,立志成为同他一般负责认真的语文老师。

王浩之所以会选择教师行业,也是受到本科王本朝教授潜移默化的影响:“成为一名语文老师,其实是因为我大一时受到我的恩师的感召。”本朝老师在课堂上曾经讲到:“所谓文学就是作者以自己的经验来感悟客观世界,并将其呈现为文字”。这段话触发了王浩对语文老师职责的理解,他认为,语文老师要做的,就是以自己的经验感悟文字的世界,并将其解读给学生。而王浩恰恰被语文教育“为往事继绝学”的精神所打动,因此追随本朝教授,成为了一名教育工作者。

王本朝教授在西南大学任教已经三十余年,一直致力于师范生的培养,他至今仍铭记大学时期徐子清教授的教诲。他曾说道:“我的大学老师许子清先生曾经教我《文学概论》,他教学非常认真,全身心扑在教学上,不但在课堂上教好学生,而且在课后组织学生辅导作业,他把他曾经的青春奉献给教学事业,虽然他现在已经年近九旬,但他身上总是充满了前进的力量,不服输,不服老,永远向前,永远年轻。”正是这种拼搏精神让他深受鼓舞,一生追随老师的步伐。

弦歌不辍,薪火相传。西南大学的退休教授许子清先生今年已满八十八岁,退休已经二十八年了。他在面对学生时,仍然会被他们的蓬勃朝气所感染,好像自己也变得年轻许多。来看望他的学生总夸赞他精神好,许子清先生认为这是有过从事教育事业的原因,因为他一想到青年同学们的传承,想到知识文化的传承,就充满了力量。

所谓师者,便是以德而耕,拾获山河。当一批批青年学子将来成为传道授业之人,更会亲身感受何为“一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒一个灵魂”。传承的故事仍在继续……(来源:教育部政务新媒体“微言教育”)