绍兴文理学院 - 《绍兴文理学院报》

越人的“鸟语”与“鸟书”●孟文镛

2011-03-25

浏览(843) (1)

一、越人 “鸟语”

古代文献多有越人“鸟语”的记载。如《后汉书·度尚传》说越为“鸟语之人”,即“语声似鸟也”。《孟子·滕文公上》说:“南蛮舌”。 舌,比喻语音难懂,如鹗鸟的叫声一样。《吕氏春秋·功名篇》说:“蛮夷反舌,殊俗异习。”高诱注“言语与中国相反,因谓‘反舌’。”在古文献中,如《越绝书》、《吴越春秋》、《国语》、《方言》、《说苑》等,保留了一些古越人语言方面的记录。

在西汉刘向《说苑》一书中,有一篇《善说》,记载春秋时代楚国令尹鄂君子皙在游船上听赏越人歌唱的生动故事。越人唱的这首歌,当时曾用汉字来记音,并且做了翻译。《说苑·善说》载:

鄂君子皙之泛舟于新波之中,会钟鼓之音毕,榜 越人拥楫而歌。歌辞曰:“滥兮 草滥予昌 泽予昌州州湛州焉乎秦胥胥缦予乎昭澶秦逾渗 随河湖”。

鄂君子皙曰: “吾不知越歌,子试为我楚说之。”于是乃召越译,乃楚说之曰: “今夕何夕兮,搴洲中流。今日何日兮,得与王子同舟。蒙羞被好兮,不訾诟耻。心几顽而不绝兮,得知王子。山有木兮木有枝,心说君兮君不知。”

于是鄂君子皙乃揄修袂,行而拥之,举绣被而复之。鄂君子皙,亲楚王母弟也,官为令尹,爵为执 ,一榜 越人犹得交欢尽意焉。

从《说苑》记载得知,《越人歌》的故事发生在鄂君子皙“官为令尹”的时候,据《史记·楚世家》记载,子皙是楚共王的儿子,是楚康王(名子招)、楚灵王(名子围)的同母弟。子皙曾于公元前528年短期任过楚令尹,距今有2538多年之久了。当时楚越之间交流频繁,楚国境内已有不少越人,但越语与楚语还是不通的。所以,鄂君子皙听越歌,必须召“越译”,为他用楚语翻译。汉字记越歌,只能用记音方法。

古代越人操着一种特有的语言,它和古代汉语是不通的,越语是古老的民族语言,它在两千年前就基本消失了。但是《越绝书》等古籍,还是为我们研究这种已经泯灭的语言提供了重要线索。《越绝书》载越语词语有:

“修内矛赤鸡稽繇者,越人谓 ‘人铩’也。”

“方舟航买仪尘者,越人往如江也。”

“治须虑者,越人谓船为 ‘须虑’。”

“习之于夷。夷,海也。”

“宿之于莱。莱,野也。”

“致之于单。单,堵也。”

“麻林山,一名多山。句践欲伐吴,种麻以为弓弦,使齐人守之,越谓齐人 ‘多’,故曰‘麻林多’。”

“朱余者,越盐官也。越人谓盐曰 ‘余’。”

从上面《越绝书》的记载,我们知道上古越语的记音“赤鸡稽繇”,即汉语“人铩”(铩,古兵器,即大矛);越语“买仪尘”,即汉语“往如江”;越语“须虑”,即汉语“船”;越语“夷”,即汉语“海”;越语“莱”,即汉语“野”;越语“单”,即汉语“堵(城门)”;越语“多”,即汉语“齐”;越语“余”,即汉语“盐”;越语“朱”,即汉语“官”等等。

越语到底是一种什么语言呢?梁启超先生《中国历史上民族之研究》一文,认为越语是“多复音语系,与诸夏之纯用单音语者不同”。而林惠祥先生《南洋马来族与华南古民族的关系》一文,认为古越语是一种胶着语。他说:“越语在古时确是大异于北方诸族语言,而性质也确实不像一字一音的孤立语,而像是多音拼合的胶着语,因此以北方语言译它每须二三字译一字,且译得很不妥切。如《左传》说越国人名大夫种(俗称文种),只一字,在《国语》却记作诸稽郢三字,可见越语有些语音很特别,用华语一字不足,三字又太多。这应是由于越语是胶着语,胶着语一个字是合多音胶着而成,不像华语是孤立语,一字只一音”。

同时,越语的构词规律也与汉语不同。越语称盐为“余”,称官为“朱”,按汉语构词规律,盐官应译为“余朱”,但越语却称“朱余”。这就是说,古汉语的盐官,越语说作官盐。这就是越语构词中的词序倒置,即将形容词或副词置于名词或动词之后。又,越人首领的名字,多有无字,如无余、无壬、无强、无余之、无颛等。有学者认为“无”字即王或首领的意思,如直译为汉语,就是王余、王壬……等,它是普通名字倒置于专有名词之前面,把职称置于人名之前,好似不称‘王主席’,而称‘主席王’;不称‘张老师’,而称‘老师张’,显然不符合古汉语规律,而与古越语相一致。罗漫先生《夏、越、汉:语言与文化简论》一文,把先称职位身份后称具体人名者,称为“越式称谓”;反之,先称具体人名后称职位身份者,则称之为“汉式称谓”。

二、越人 “鸟书”

古代越族有没有文字,是什么样的文字?文献缺乏记载。后来在吴越青铜器上发现一种被称为“鸟书”的特殊文字,被认为是春秋战国时代越族使用的文字。关于“鸟书”的文字性质、流行时间、使用范围、结构形式,以及集录和释读,学者们进行了大量的研究,取得了丰硕的成果。如容庚先生对“鸟书”积累三十年之研究,对40件有鸟篆字的铜器作了逐件著录,著成《鸟书考》。马国权先生对“鸟虫书”出现的时代背景、源流演变、形体特点进行了全面研究,著有《鸟虫书论稿》。曹锦炎先生对已知鸟虫铭文逐一考释论述,著成《鸟虫书通考》。

“鸟书”,又称“鸟篆”、“鸟虫书”。鸟虫书原来又统称“虫书”。因为在上古时代“虫”的含义一度很宽,它不但可以把“鸟”统摄在内,而且还可以包括所有动物,因此,浑言之为“虫书”,而析言之便成为“鸟虫书”。这两种名称最早出现均在许慎的《说文解字·叙》,他在叙述“秦书八体”时提出了“虫书”:他在叙述“新莽六书”时又提出了“鸟虫书”。段玉裁为《说文解字·叙》的“鸟虫书”作注时说:“上文四曰虫书,此曰鸟虫书,谓其像鸟或像虫,鸟亦称羽虫也”。所谓“羽虫”,就是有翅膀的的动物,即指鸟类。许慎《说文》对“虫”字解说:“虫,一名蝮,博三寸,首大如擘指,象其卧形,物之微细,或行或飞,或毛或蠃,或介或鳞,以虫为象”。范围相当广泛。晋人卫恒在《四体书势》叙述“新莽六书”时,只说“鸟书”而不兼及“虫书”。“鸟书”也叫“鸟篆”,如《后汉书·灵帝记》、同书《蔡邕传》均称“鸟篆”。

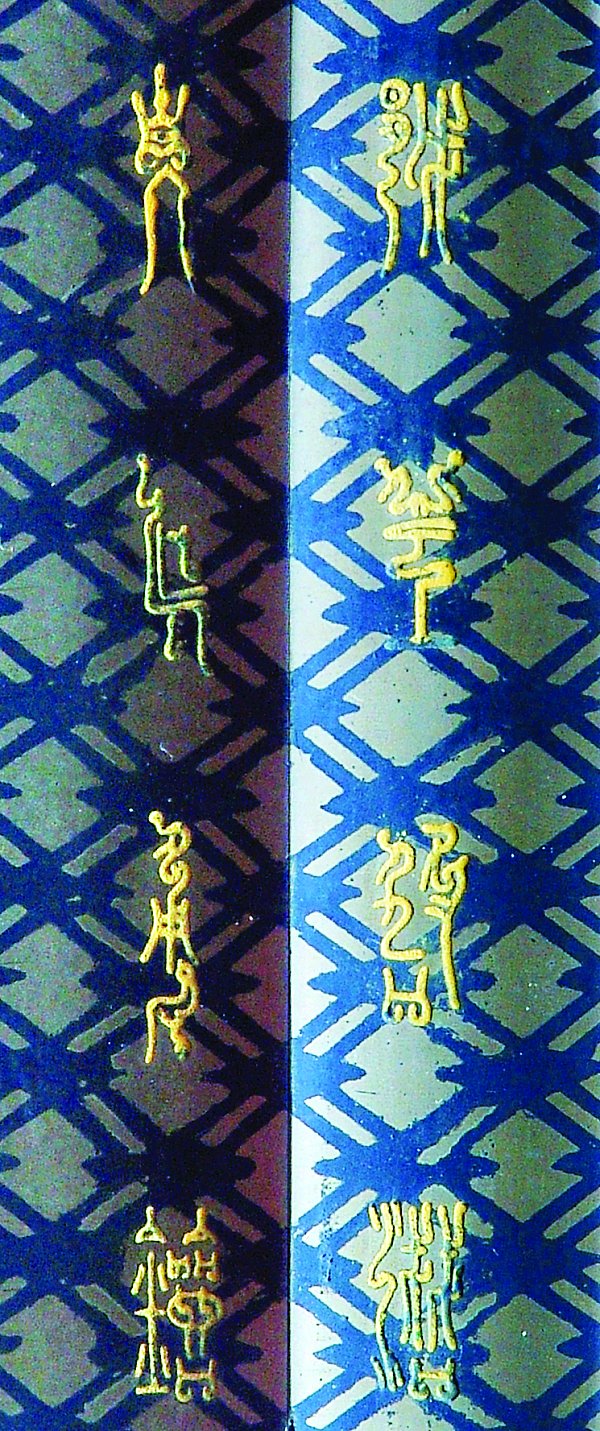

所谓鸟书,指的是以篆书为基础,仿照鸟的形状施以笔画而写成的美术化字体。鸟书既以鸟形为特点,不管是寓鸟形于笔画之中,或附鸟形于笔画之外,只要有鸟的形状,都称为鸟书。例如《越王州句矛》的铭文: 王州句自乍用矛。这里“ ”“王”“州”“自”“乍”“用”“矛”七字,鸟形都是附于笔画之外的,去掉鸟形仍然可以成字。除“州”“矛”二字的鸟形比较相近外,彼此形状简繁都不一样,“ ”字左上为小鸟,“王”字上左右各一小鸟,“自”字下双大鸟,“乍”“用”二字鸟在字下,形状不同。“句”上的勹则以鸟足成之,笔画与鸟形已浑然一体。可见鸟的配搭,往往有很大的不同。

关于鸟书流行的时间。曹锦炎《鸟虫书通考》说:“鸟虫书主要流行于长江中下游地区,影响波及中原一带。以先秦国别而言,见于越、吴、蔡、楚、曾、宋、齐、徐等国;就年代可考者,最早的应属楚王子午鼎(公元前558年),最晚的为越王不光剑(越王不光即越王翳,公元前411~376年在位),流行时间已接近二百年”。

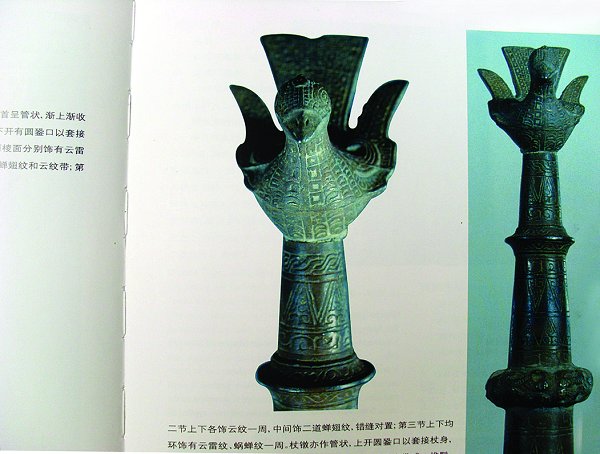

鸟书以越国的青铜器最丰富,最多样。越国青铜器铭文是研究鸟书的主要资料来源。据董楚平先生《吴越文化志》,收录具铭越国青铜器72件,器类6种。越国兵器铭文全部是鸟虫书,无一例外,而且有6件礼乐器也铭鸟虫书,如越王者旨於赐钟有铭文52字,诸咎编钟有铭文93字。礼乐器铭鸟虫书,迄今仅见于越国。在已发现的鸟书铭文青铜器中,有国名可考者,虽有越、吴、楚、蔡、宋等国,但吴、楚、宋等国有鸟书的青铜器却只有少数几件,而且字数寥寥。蔡国铭有鸟书的青铜器虽多达24件,但蔡国本无鸟虫书传统,由于受越国的影响,到蔡侯产时期才大兴鸟虫书。而越国的情况则与吴、楚、蔡、宋大不一样,在有铭文的青铜器中,绝大部分有鸟书。不但有青铜器,也有石器;有兵器,也有礼器。越国是鸟书最发达的地区,越国对鸟书真可谓情有独钟。

越国为什么对鸟书情有独钟呢?学者认为与越族的鸟崇拜有关。马国权先生《鸟虫书论稿》对宋国用鸟书认为与氏族图腾有关,但对越国用鸟书是否与氏族信仰有关不作肯定。他说:“宋是商的后代,商以玄鸟为族名,《诗经·商颂》便有‘天命玄鸟,降而生商’的话,宋用鸟书可说与氏族图腾有关。但越国及其他国家用鸟书与氏族或信仰有甚么关系呢?是否仅仅是为了装饰,这个问题,还有待今后的探讨”。其实,越国盛行鸟崇拜,这已是不争的事实。于越先民早在河姆渡文化时期在骨雕和象牙雕刻制品上的双鸟联体的图形,应是鸟图腾和鸟崇拜的最早的表现。良渚文化出土的玉琮、玉钺上,刻着神、兽合体的“神徽”两边刻着一对神鸟,也与鸟崇拜有关。绍兴坡塘306号墓出土铜房子,屋顶有图腾柱,柱端蹲一鸠鸟,应是鸟图腾的象征。说明根植于氏族社会的鸟图腾和鸟崇拜,从越王句践开始到越国灭亡还继续保留着。王士伦先生《越国鸟图腾与鸟崇拜的若干问题》一文,在研究越王句践、句践之子者旨於赐、句践之孙丌北古、句践之曾孙朱句祖孙四代的剑、戈、矛后,发现越王句践及其子孙四代的兵器上,“王”字写成双首联体鸟书。并认为“鸟书不仅仅是春秋战国时的美术体,而与鸟崇拜有关,甚至可以说是从鸟崇拜中产生出来的”。