柯岩明代“中宪第”古宅遗存考

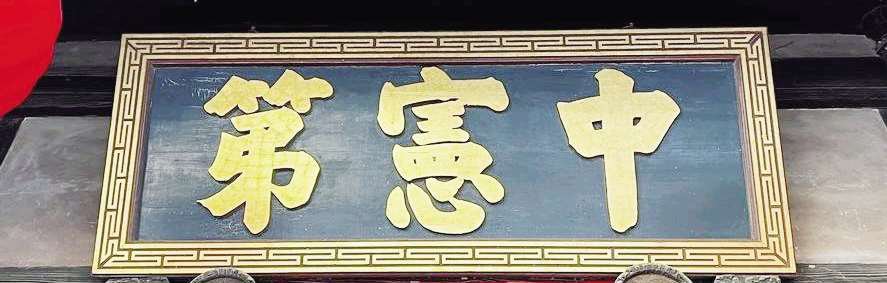

古宅中间台门挂“中宪第”匾额

古宅原始“七间头当房”改造成的现有用房

在绍兴柯岩风景区南首,有一处明代“中宪第”古宅遗存。宅基范围、宅群格局和部分原始建筑,至今存留可考。其历史远比各地成为旅游热点的“中宪第”要古老。遗存基本情况一、遗存全称:柯岩大鹏头(沈氏)明代“中宪第”古宅遗存。

二、位置:位于绍兴市柯桥区原柯山下“大鹏头村”,今柯岩风景区入口处西南约60米处。曾为风景区办公用房,现为“开元颐居鲁家客栈”。

遗存东向濒临原直落江,南向隔路濒临鉴湖,西向隔江为鲁镇,北向隔江望景区七星岩、大佛等。

三、面积:东西长81米、南北宽49米,面积3969平方米。

四、宅第建筑基本格局:根据大鹏头沈氏家族第17代沈祖荣先生(1922年-2006年,原东浦热诚小学教师)的遗著《我的自传》,和第17代沈文娟女士(今94岁,原绍兴第一医院领导,现退休居家)所写的回忆资料,古宅建筑群共有三个台门,东西排列,坐南朝北。中间台门挂“中宪第”匾,西首的为“五世同堂”,东首的为“当房”。台门北首面河,遥对柯岩景物。每个台门前筑有凹形双阶“踏淘头”。族中各房分居于“中宪第”和“五世同堂”中。当房台门,设学堂,供家族子弟进学;东侧为南北走向的“七间头”当房,存放祖宗画像、典藉图书等。

上述格局和匾额,历经数百年,至少在20世纪30年代还存在,为上述两位老人所亲见,留下不约而同的记忆。

其后,在历史风雨中,台门围墙、门第匾额以及内存的宗谱、人像等渐次倒坍、散佚、湮灭。但两层楼的宅屋,直到改革开放后还存在,为沈氏家族众多后裔所居住。80年代上影厂拍摄《阿Q正传》时,还选此古宅及其附园作为外景,拍摄了阿Q偷吃尼姑庵萝卜的一场戏。90年代末,绍兴县着手建设著名的柯岩风景区,征用附近相关的土地和房屋建筑,大鹏头沈氏古宅亦在其内。沈氏后裔均迁居于古宅东首新建的“新未庄”。

被征用的中宪第古宅,系明代建筑,有相当的历史文化内涵,得到当时绍兴县相关领导的关注,及时向有关部门打招呼,使这一遗存保留了下来。目前,古建筑的原始石板墙、石花窗、石板地、石础及廊柱,乃至整排七间头当房,赫然可鉴。古宅溯源据考证,古宅渊源大致如下:明万历后期至崇祯前期(约1610-1640年),柯岩沈氏始祖沈太祖公任朝廷命官,曾作过江浙闽粤巡抚,官至正四品。他告老返乡后,适逢关外满族兵军对明的侵扰加剧,中原地区又农民起义不断,为避战乱,沈太祖公率族南迁,仿效历史上东晋王谢家族之例,在稽山鉴水之间寻觅安家之所。

具体选在何处呢?他将目光落在柯岩一带。因为当时他的世交沈静庵(明代会稽籍大忠臣沈炼之孙)正居山阴西廓门外,与这里相近(沈静庵后迁温岭);同时这里文化积淀深厚,周围有传说中的大禹活动遗迹、项羽避乱的“项里”、蔡邕弄竹抒怀的“柯笛”、竹林七贤之一阮藉兄弟的“阮社”等;而且还盛传着要出“贵人”之类的民谚谶语。这一带曾经流传着这样一个故事:说此处原本诞生过一个小孩,命定要当皇帝。他没了父母,跟奶奶生活。上学路过庙宇,庙里的菩萨起立向他致意。奶奶不信,尾随孙子,未见菩萨起立,孙子却说明明站起来的。次日奶奶事先在菩萨膝上放了一个鸡蛋,等孙子走过后再去查看,鸡蛋果然落在地上了,于是认准孙子将来了不得。不过眼前还穷得要命!平日奶奶常叹息着用萝卜做饭吃,念叨某人半升米也不肯借,说着一刀切开一个萝卜;又说某家一匙盐也不肯借,又一刀切开一个萝卜。灶司菩萨见状大惊:这家人太凶了,不借给东西就杀人,一旦有了权势百姓岂不都要遭殃,便上天向玉皇大帝告发。玉皇大怒,命雷公作法换掉这孙子的龙骨。这天祖孙在外,突然电闪雷鸣,霹雳袭身,孙子浑身痉挛,瑟瑟发抖。奶奶赶紧叫孙子咬住粪缸沿口,但全身的龙骨已被抽换掉了,只剩下一副牙齿还是“圣旨口”。雷电过去,风雨大作,一老一小躲到一块岩石下面。孙子说这岩石像要倒了。话音刚落,岩石塌下,祖孙皆被压死。这个孙子死了之后,据说此地方圆数百里之内,仍是紫气笼罩,渊薮未尽,迟早要出贵人的。

沈太祖公深谙天人相依之说,信了上述种种传说,便决意在此安家立族。他细察周边山水地形,见柯岩恰似一只大鹏,当其低首饮水时,鹏头恰落在柯山东南那四面环水自成一体之地,便欣然而曰:“此大鹏头,沈氏繁衍生息宜也!”于是就在此大兴土木,构建以“中宪第”为中心的宅群。

崇祯末年,大鹏头中宪第工程竣工,崭新的三个台门毗邻矗立,一大片新瓦在阳光下熠熠闪耀。沈氏家族阖家老小住进各自新居,家塾也开馆授课,兴旺安祥的氛围洋溢在柯山与鉴湖之间。

然而好景不长,甲申年(1644年),李自成攻陷京城,崇祯帝上吊自缢。不久清兵入关,明朝灭亡。忠于明朝的沈太祖公,秉持“不食周粟”的气节,自沉鉴湖而亡,只留下一部开了头的《柯山下大鹏头沈氏宗谱》。

这宗谱,第16代沈葆公(约1883-1935年)细读过。他曾任清末官府幕僚(绍兴师爷),辛亥后行医为业。教子甚严,每日必督子背书,背勿出就打手心,吓得儿子小便淋漓。待儿子稍大,便告其宗谱所载和口传家史。他的儿子叫沈祖炎(1923-2001年),黄埔军校第十六期生,1939年入伍抗日,曾任中校参谋,解放战争中被解放军收编,任官兵连连长,新中国成立后历经政治运动,后在台属企业工作,于民政局福利院病逝。他生前曾转述过其父所言的家族历史。

再有已故第18代沈张友先生,也曾听他父亲沈剑虹(第17代)等长辈说:“明朝末年,柯岩沈家先祖官至华东六省巡抚,后因匈奴入侵,改朝换代。老祖宗忠诚于明朝,投江自尽了。”

以上诸人的转述,从一个侧面可印证本文所言大鹏头中宪第的渊源。有多方面的意义:

一、可丰富柯岩区域的历史文化积淀。柯岩一带,向有关于我国多个历史时期的传说与遗迹,从夏禹(夏履桥、型塘),到秦汉(项里、柯笛),到魏晋(阮社),到明代(姚长子灭倭等),到清朝(州山吴门编《古文观止》),到现今(鲁迅笔下的未庄)等。而大鹏头古宅遗存的历史文化内涵同样比较丰富,如中原士族南迁的历史变迁,其家族与会稽冤死忠臣沈炼的关系,明末甲申年朝野自杀殉明成风在绍兴的影响等。尤其是大鹏头古宅的物质遗存尚在,亲见过其原貌的老人也有尚在,基本事实确凿无疑,若加以深入的研究发掘,当能进一步丰富和充实柯岩这一区域的历史文化积淀。

二、是潜在的重要旅游资源。“中宪大夫”是宋金元明以后出现的古代官职,明时已属正四品。后世多有受上代庇荫而授虚衔的,不似明代大鹏头沈氏“中宪第”为实。目前全国以“中宪大夫第”为旅游卖点的不下十处,有的仅为清朝时所建,远不及大鹏头古宅历史悠久,却搞得十分红火,游者如鲫。以此推测,本遗存当大有开发之前景。

三、提供了比较丰富的社会学研究资料。大鹏头沈氏后裔延绵不绝,各个历史时期皆有代表性人物,改革开放以来更是生机盎然。以目前活跃的第18、19代为例,在地域分布上,以新未庄为“辐射源”,已遍及美国、德国、英国、日本、澳大利亚等国,和香港、台湾、北上广、苏杭等地区;在职业领域分布上,有公务员、科学家、新闻界领导、企业家、银行家、教师、医生、会计、工人、军人等;在社会影响和成就上,有各级人民代表和政协委员、省市和全国先进人物、科学发明创造、国际学术交流奖得主等。家族的发展变化,为社会学、人口学、以及明清以来经济社会发展的研究,提供了潜在的标本。

四、是对绍兴明代古建筑进行研究的对象。该遗存,在建筑学上有两点值得注意,一是明显体现了明朝建筑的一些特点,如结构简洁,坚固耐用,大量采用了石材,石板墙、石门槛、石台阶、石地板、石花窗、石墩磉、石长凳等。二是在台门朝向上,坐南朝北,似乎透露出某种建筑设计理念。我国的住宅多为坐北朝南,但绍兴的不少名建却不遵此,如禹祠坐东朝西,青藤书屋坐西朝东,鲁迅外婆家坐南朝北等。是方位优先呢,还是采阳优先,从水优先,或与环境和谐优先,很可探讨。遗存的意义柯岩大鹏头明代“中宪第”古宅遗存,具