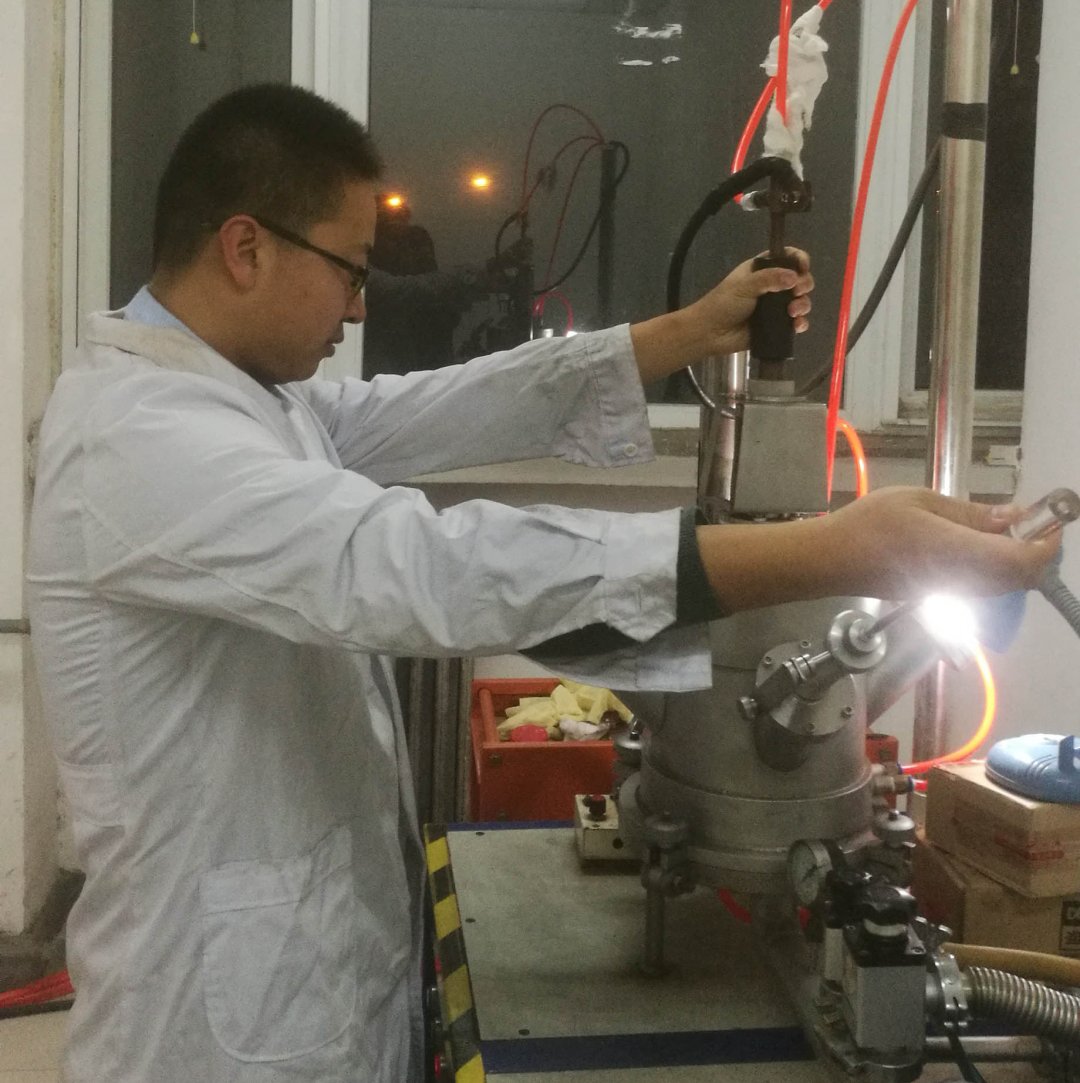

唐成春教授团队与某航材科技公司签订 1500 万元战略合作协议合同

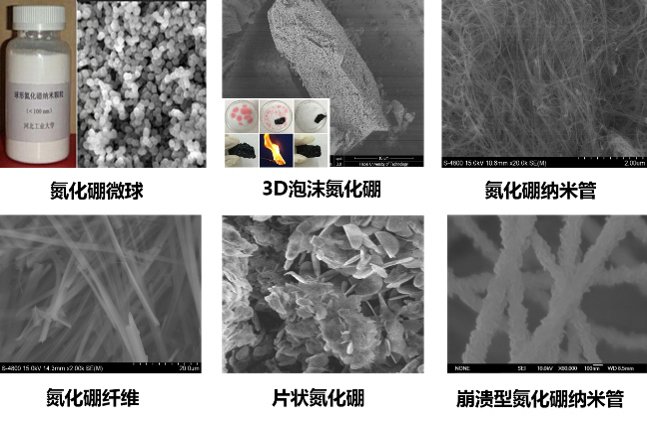

填补国内高端氮化硼产品空白

近日,我校唐成春教授团队与某航材科技公司签订1500万元战略合作协议合同,深化打造以应用为牵引的氮化硼新材料基础研究,填补国内高端氮化硼产品的空白。

“这是我们签下的又一份合作大单!”

我校材料科学与工程学院院长郑士建说,“从学校服务‘经济强省美丽河北’行动计划发布会以后,各单位来院对接工作、洽谈合作,考察调研都非常多。我们一直在尽最大的可能,把我们的研究成果、运行模式和学校的成果转化政策展示出来,尽量满足各种需求。”

先进的技术、赤诚的服务,赢得了企业的信任。从2023年开年以来,材料科学与工程学院已连续达成4项千万元级以上的科技成果转化项目,意向合同总金额7250万元。

众所周知,全球光伏电池市场以晶硅电池占据主导地位。晶硅电池的提效降本是光伏行业发展的关键。学院陈贵锋教授团队一直专注于此,其完成的高效制备技术在匹配N型晶硅电池,在提高晶棒电阻率集中性上表现优异。该技术与“异质结太阳能电池制备工艺”发明专利包技术成果转化总金额为1400万元,有效促进晶硅太阳电池发展,助力“双碳”目标实现。

立足国家重大战略需求和服务“经济强省美丽河北”计划,聚焦国家关键核心技术攻关和区域创新发展对关键新材料、新技术的迫切需求,是学院科研团队坚持的重要目标工作之一。日前,学院从事先进材料研究的赵维民教授团队拿下1350万元的专利成果转化大单。在“先进材料加工技术专利包”(含“先进铝镁合金加工技术专利包”“低合金超级钢加工技术专利包”“轻量化材料加工技术专利包”等)成果转化的过程中,学校还助力地方轻量化材料研究院平台建设,着力推动核心技术成果的产品化与产业化,帮助企业提升低合金超级钢制造、多功能轻量化材料应用等领域的技术水平,提高大型精密铸件制造领域的核心竞争力和市场占有率发挥作用,为环渤海地区企业在先进装备材料等关键技术领域的发展提供重要技术支撑。

氢能是我国在能源领域的战略性新兴产业和未来重点布局方向。传统电解水制氢(绿氢)核心设备———(大、中型)电解槽采用的核心催化剂多为贵金属(Pt、Ir),而Pt单价超过240元/克,Ir售价达800元/克。但张小明、刘国栋教授研究的析氢催化剂,虽成本仅为Pt基催化剂的1/7,但催化效率可达贵金属基效率的90%以上。高效、不含贵金属、低成本的析氢催化剂受到了氢能制造公司的追捧。依托此类新型催化剂将实现低成本、大立方(高制氢量)、强绿电耦合绿氢制备设备,具有广阔应用前景。目前,团队已完成或即将完成合同的审定,将陆续签约落地的合同金额达3000万元。

帮助企业技术改造升级,推进河北省产业转型升级和战略性新兴产业发展,我校材料科学与工程学院通过改革成果转化与订单式研发相结合的方式,不断汇聚着新材料战略科技力量。

文/屠琼芳 图/材料科学与工程学院