卑贱者最聪明,青年鲁班“不一般”!

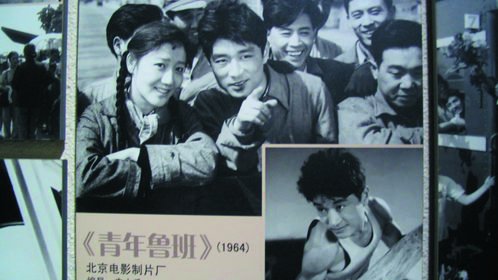

五一节来临,这是人民的节日!是千千万万战斗在生产第一线的辛勤的劳动者的节日!而在我国的文艺舞台上,特别是在银幕上,热情讴歌、颂扬这些劳动者、建设者的影片更是数不胜数!有工业战线的《钢铁巨人》《火红的年代》有农业战线的《李双双》《丰收之后》《金光大道》,有治理荒山秃岭的《江山多娇》,有引水到“家”的《我们村里的年轻人》,有将沙漠变为绿洲的《沙漠的春天》……这些平凡、普通的人们都在各自的岗位上创造着伟大的、不平凡的业绩!而在这其中,我个人认为最具典型意义之一的当属六十年代由北京电影制片厂摄制的优秀故事影片《青年鲁班》。

为什么要单选这部作品呢?我个人认为同众多的劳动者题材影片相比,这部片子的确有它极为特殊的意义!

众所周知,这部影片是以著名的劳动模范(后成为国家领导人)李瑞环等同志为原型,塑造了一个在旧社会受尽压迫和剥削,自身文化水平不高但却刻苦努力的形象,他掌握了许多科学文化知识并通过学习理论来带动和促进工作,真正做到了学用结合———把掌握的科学知识运用到生产实践之中,这是该片与其他歌颂劳动者的作品相同而又有所“不同”的地方!

尤其令人钦佩的是该片主人公李三辈同志那种敢于破除千百年来人们都已认可的“规律”,硬是在旁人看来根本不可能,甚至连专家权威都认为很困难,有关领导也断言不可取,无实用价值的情况下创出了一条“新路”,应该说这在千百万劳动者中是极其罕见的!

影片中所介绍的“木工干活必须要放大样”,正是多少年来人们所必须遵守的一条亘古不变的“定理”,因此才有了那句话:“放样技术高不可攀,不放大样除非鲁班”。而正是这个从小当童工,几乎没有进过校门,大字不识几个的李三辈,却没有被这些所谓的“规矩、定理”而捆住手脚,他通过在夜校特别是业余大学的学习,大胆提出用计算的方式来代替“放大样”。这在木工领域几乎还没有第二个人能想到和提出,虽说这过程绝非一帆风顺,更有些别有用心的人在冷嘲热讽,他受到师傅和同事们的误解,甚至还因搞试验而身负重伤,但李三辈并没有被困难和挫折所吓倒,他凭着极顽强的意志硬是咬牙坚持了下来,最终获得了成功。“放大样”这个被人们沿用了上千年的方法终于成为了历史,被更为科学、精确的计算所取代,这不仅为国家节省了大量的资源,而且极大的提高了工作效率。

必须要说的是,《青年鲁班》这部影片从“外表上”看,也并不十分“华丽”,它里面既没有太多的明星大腕加盟,更没有得过什么类似“金鸡”“百花”一类的大奖,在当年众多的影片中,属于并不出众、默默无闻的片子,然而正是这样一部看起来“平凡”的作品,如今看来却有着那么多的不平凡!提起这片子,对于笔者而言,还真的有一段故事呢!

记得这已是三十多年前的事了,那天学校的礼堂正好放这部影片,放映过程中我就看出有极少数学生似乎有一种“不屑一顾、不以为然”的表情,电影放完,听到坐在我后面的两个学生还在议论:一个说,这片子说的好像就是李瑞环吧?另一个说,唉,李不就是个工人吗!此话听着实在是“扎耳朵”!我实在是忍不住了,便叫住了这两学生,问他们:“工人怎么了?你们的父母又是做什么的”?学生回答:“我们都是农民出身”。又问:“你们是几年级的”?答:“大二”。我说你们才上大学一年多时间,就这么看不起工人,那自然也就更看不起你们的父母,因为工人毕竟是城里人,而你们的父母还是乡下人呢!见我这么“动气”,学生不言语了。我又问:那你们上学的学费,日常的生活费又都靠谁呢?答:家里。我说,这就对了!既然吃的穿的都靠父母,那又根据什么说那样的话呢?难道说工人农民就低人一等吗?问的两个学生满脸通红,恰巧他们的辅导员老师从旁经过,问明了情况后也批评了他们,后听说还以该影片为题组织了一场专门的主题班会,大标题即———“卑贱者”最聪明,《青年鲁班》不一般!

伟人说的真的是太对了!“卑贱者最聪明,高贵者最愚蠢”!无数的发明创造、人间奇迹无不来自广大人民群众的聪明才智,许多权威专家、学者教授都认为“不可能”“简直是开玩笑”“胡闹”“乱弹琴”之类的事,最后都成为了无可辩驳的事实。而《青年鲁班》正是最为突出,最有说服力的典型之一。也正如影片中的工程师同志所说,工人同志们只要努力,就一定能掌握现代科学文化知识。技术员秦淑珍同志也说:只要是敢于破除迷信和条条框框,只要把所学到的知识与生产劳动相结合,就一定能放射出灿烂无比的光芒!

衷心祝愿我们的国家和民族在实现四个现代化,实现第二个百年宏伟奋斗目标,实现中华民族伟大复兴的征程中,出现更多的像李三辈那样的“青年鲁班”,出现更多的有共产主义远大理想和觉悟的有文化的劳动者、建设者!