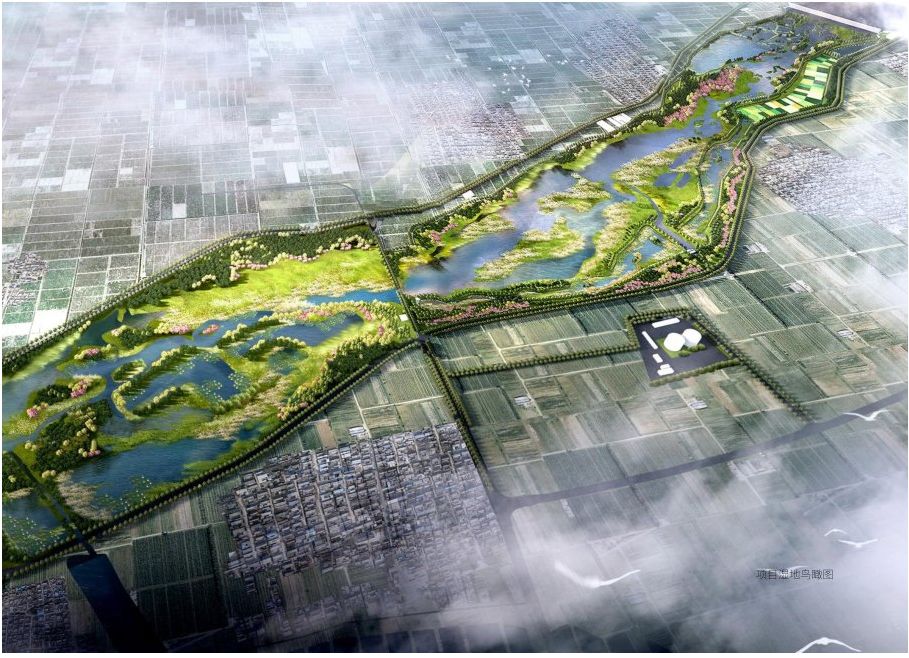

湿地生态环境保护研究 / 以某湿地为例

Research on upgrading strategies of old parks und er emotional continuity

摘要:某地区第二污水处理厂人工湿地工程采用“生态滞留塘 + 潜流湿地 + 表流湿地”组合式处理工艺,出水水质达到Ⅲ类水,处理规模为 4 万 m3/d。该项目提升了流域水环境质量和水生态服务功能,保障了南水北调东线调水安全;同时改善了沿线生态环境,提高了居民生活幸福度。

Abstract: The constructed wetland project of the Second Sewage Treatment Plant adopts the combined treatment process of "ecological retention pond + subsurface flow wetland + surface flow wetland". The effluent quality reaches Class III water, and the treatment scale is 40,000 m3/d. The project has improved the water environmental quality and water ecological service functions, and ensured the safety of water transferred along the eastern route of the South-to-North Water Diversion Project. At the same time, the ecological environment along the route has been improved and residents' life happiness has been raised.

关键词:潜流湿地,强化表流湿地,生态环境

Keywords: Subsurface wetland, Enhanced surface flow wetland,Ecological environment.

1 环境背景介绍

湖库是自然界重要的生态系统之一,但由于进入湖库的中小型河流的水质污染而导致湖库出现了污染。入湖库的中小型河流多为微污染河水,是由于工业和生活等方面产生的污水经污水处理厂处理后的尾水排入河流后,超过河流自净能力而导致的。本文以某地区第二污水处理厂为例,该污水处理厂进水主要是生活污水和工业废水,主体工艺为“预处理 + A2/O +中间提升 + 絮凝沉淀 + 过滤 + 消毒”处理工艺,设计处理规模为 4 万 m3/d,外排水主要水质指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准,直接排入南四湖旁支,近期经过深度处理提升改造后出水标准达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准:COD ≤ 30mg/L、氨氮≤ 1.5mg/L、TP ≤ 0.3mg/L。

根据该地区环境保护规划要求,排入南四湖的污水主要水质指标需达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,因此需要对该地区第二污水处理厂的出水进一步提高,以满足环保要求。为进一步提高河流水质、改善流域生态环境,本文针对该地区第二污水处理厂出水提出适用于该水质特点的生态滞留塘-人工湿地系统,通过人工湿地系统对该地区第二污水处理厂外排水进行深度处理来满足入河的水质要求,为后续进一步的治理工作奠定基础,同时为其他相似流域的水质净化工程提供借鉴。

2 项目功能介绍

生态滞留塘的净化过程与自然水体的自净过程相似。通常是将土地进行适当的人工修整,建成池塘,并设置围堤和防渗层,依靠塘内生长的微生物处理污水,主要利用微生物和藻类的共同作用处理废水中的有机污染物。

人工湿地是一个综合的生态系统,它应用生态系统中物种共生、物质循环再生原理,结构与功能协调原则,在促进废水中污染物质良性循环的前提下,充分发挥资源的生产潜力,防止环境的再污染,获得污水处理与资源化的最佳效益。

针对该地区第二污水处理厂外排水水质,项目采用“生态滞留塘 + 潜流湿地 + 表流湿地”组合式处理工艺,从而保证出水水质达到Ⅲ类水。

2.1 生态滞留塘

对该地区第二污水处理厂外排水进行预处理,延长水体的水力停留时间,通过在不同的水深配置不同的植物,实现对进水的预处理。利用湿地内重力沉降、植物吸收和微生物吸附降解作用,降解水中的有机污染物,削减氮磷等诱发水体富营养化的物质,净化水质。

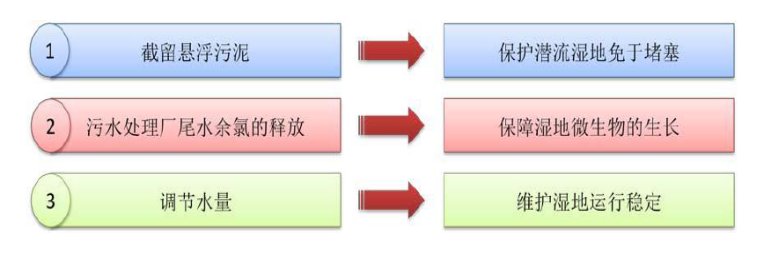

项目采用兼性塘,有效深度介于 1.0-2.0m之间。上层为好氧区;中间层为兼性区;塘底为厌氧区,沉淀污泥在此进行厌氧发酵。

兼性塘处理原理见图 2 所示。

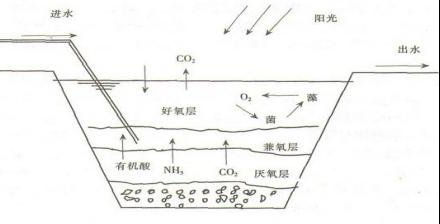

2.2 潜流湿地

潜流湿地是项目核心净化工艺,是包含植物—填料—微生物系统的复合人工池体,污水流经潜流湿地,通过植物—填料—微生物这一复合生态系统中物理、化学和生物的三重协同作用去除水体中的污染物,实现对污水的高效净化。

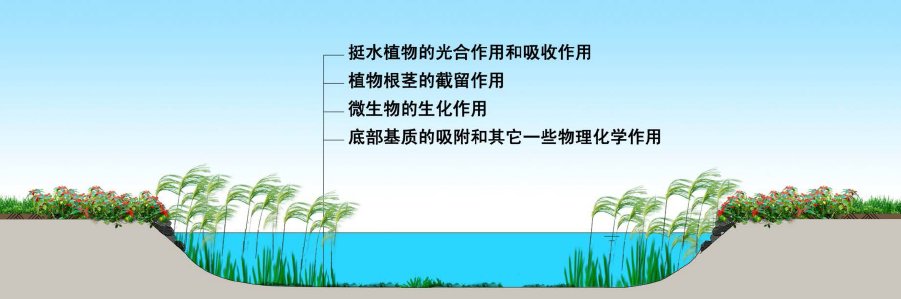

项目采用水平潜流湿地。原水从生态滞留塘进入潜流湿地后,均匀的流过湿地内部的生态填料,在这个过程中通过顶部种植的挺水植物、植物根部和生态填料表面附着的微生物的共同作用,实现了水质净化的目的。在潜流湿地上半部,由于有大气复氧和植物根系传氧作用的存在,微生物以好氧形式为主降解水中的污染物:硝化菌在好氧条件下,将污水中的氨态氮氧化为亚硝酸态氮或硝酸态氮,好氧异养型微生物在好氧状态下,降解污水中的绝大部分有机物。在潜流湿地下半部,随着溶解氧含量的降低,生化作用逐渐以缺氧和厌氧为主,在这个过程中能使部分硝态氮还原为氮气而得到去除,同时能在一定程度上提高原水的可生化性。潜流湿地工艺原理如图 3.4 所示。

图 2 兼性塘处理原理图

图 3 潜流湿地工艺原理图

图 4 潜流湿地鸟瞰

图 5 表流湿地工艺原理图

图 6 生物滞留塘工艺原理图

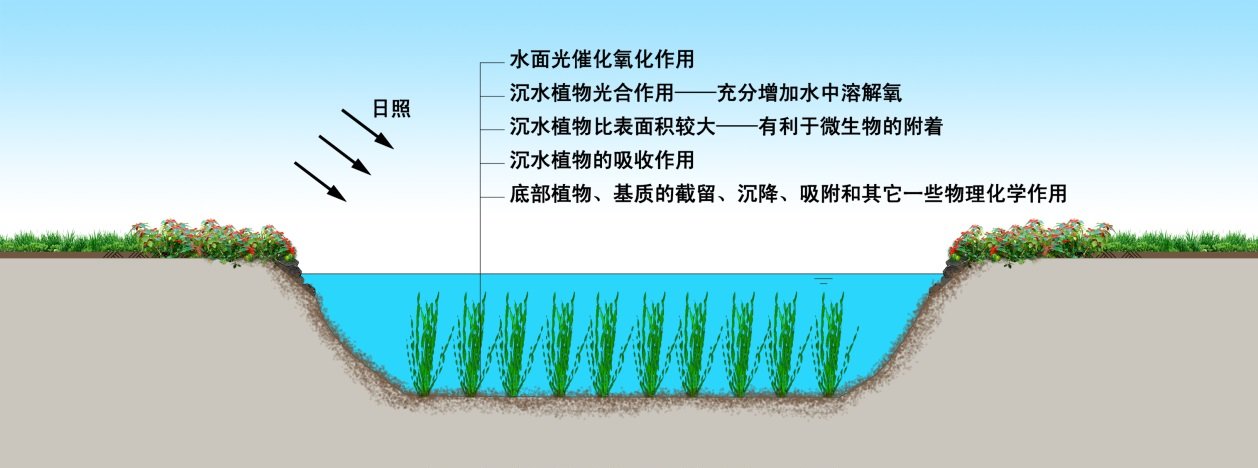

图 7 沉水植物塘工艺原理图

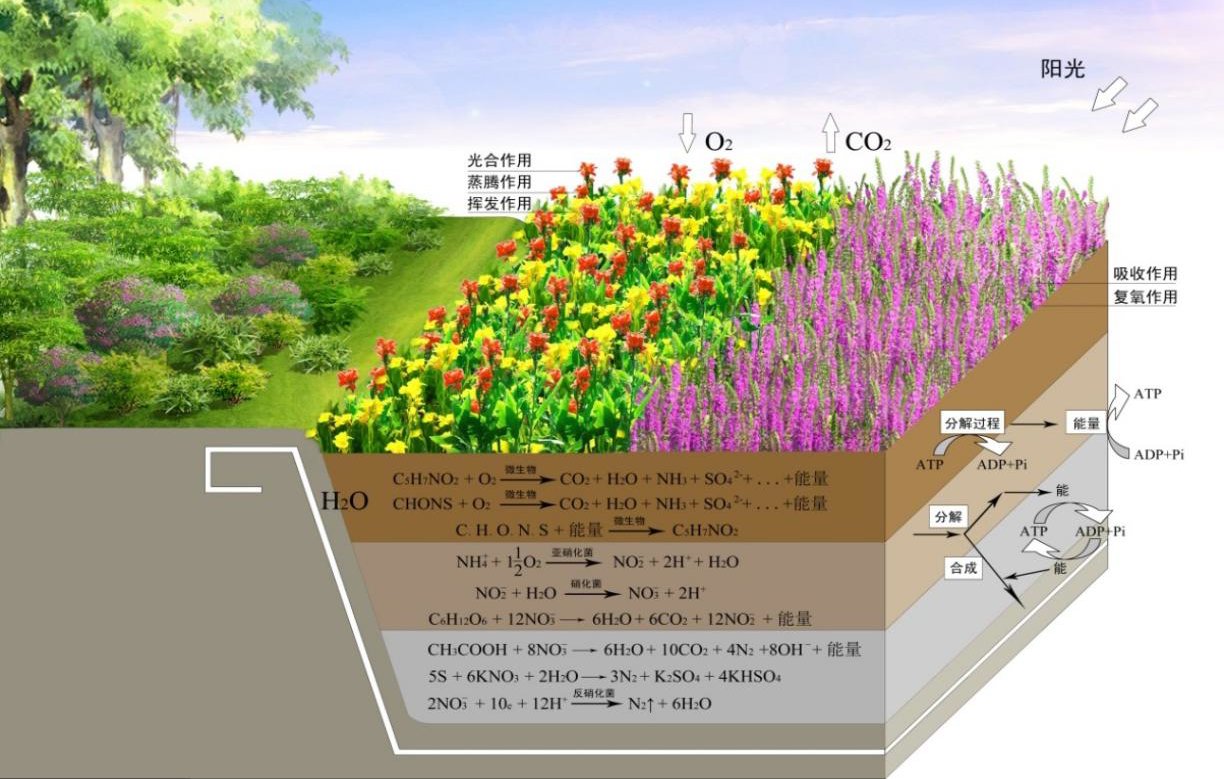

2.3 表流湿地

表流湿地水力路径以地表推流为主,在处理过程中主要通过植物的茎叶的拦截、土壤的吸附过滤及附着在水中植物上的微生物来达到去除污染物的目的。本项目原水从潜流湿地处理后依次进入一级强化表流湿地、二级强化表流湿地。

根据水深不同,在表流湿地中设置生物滞留塘、沉水植物塘等不同的净化单元,通过物理沉淀作用去除污水中的悬浮物,并通过塘内的藻类、微生物、挺水植物、沉水植物等的生物作用去除部分有机污染物、氮和磷,并可通过植物的光合作用对污水进行充氧,提高表流湿地的处理能力,同时在表流湿地内设生态岛,增加湿地的景观性。

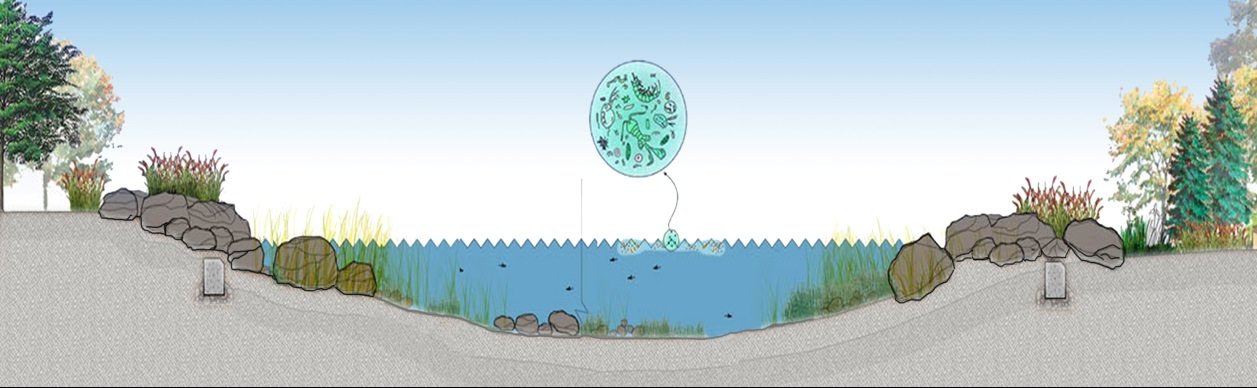

(1)生物滞留塘

生物滞留塘是一个菌藻共生系统,利用细菌和藻类等微生物的共同作用处理污水,其对污水的净化过程与自然水体相似,通过物理沉淀作用去除污水中悬浮物,并通过塘内的藻类、微生物、植物等的生物作用去除部分有机物、氮和磷,并可通过植物的光合作用对污水进行充氧。

(2)沉水植物塘

沉水植物塘中的沉水植物全部生长在水下,其通过光合作用释放的氧气会全部溶解在水中,所以其为水体供氧的作用大大超过其它水生植物,同时,沉水植物不会阻挡阳光,阳光的充分照射,会使开阔水面的表层发生光催化氧化作用,提高污染物的去除效果;另一方面,沉水植物本身具备较大的比表面积,这就为水中的微生物提供了更多的附着空间,当原水均匀、缓慢的流过沉水植物时,在沉水植物和微生物的共同作用下,水质得到深度净化。

(3)生态岛

生态岛是生态修复工程中的一项重要措施,因生态岛一般与河岸隔离,受人类活动的影响较少,因此岛上植物种类丰富,生长旺盛,动物品种多,是动物休养生息的天然保护区,尤其是鸟禽类动物等。生态岛的作用主要体现在修复湿地生态系统,增加物种多样性,间接提高水质净化效果,同时还能够起到非常好的景观美化效果。

2.4 水生植物设计

植物是湿地的重要组成部分,也是湿地水质净化的关键,植物选择尤其是水生植物的选择关系到湿地的运行效果。

在选择植物物种时,可根据耐污性﹑生长适应能力﹑根系的发达程度及经济价值和美观要求确定,同时也要考虑因地制宜。归纳起来植物选择原则有以下四点:

1)因地制宜的原则:根据当地气候、土壤类型和污水水质等条件,选择适合当地生境的植物,优先选择本土植物,并使去污能力高的植物占有一定的数量;

2)经济效益的原则:选择综合利用价值高的水生植物;

3)生物多样性的原则:充分利用本地植物资源,尽可能多地应用乡土植物,以确保生物多样性的恢复,同时确保有充足的植物种源;

4)景观协调的原则:在进行水质净化的同时,结合景观设计,提升湿地系统的整体景观效果。

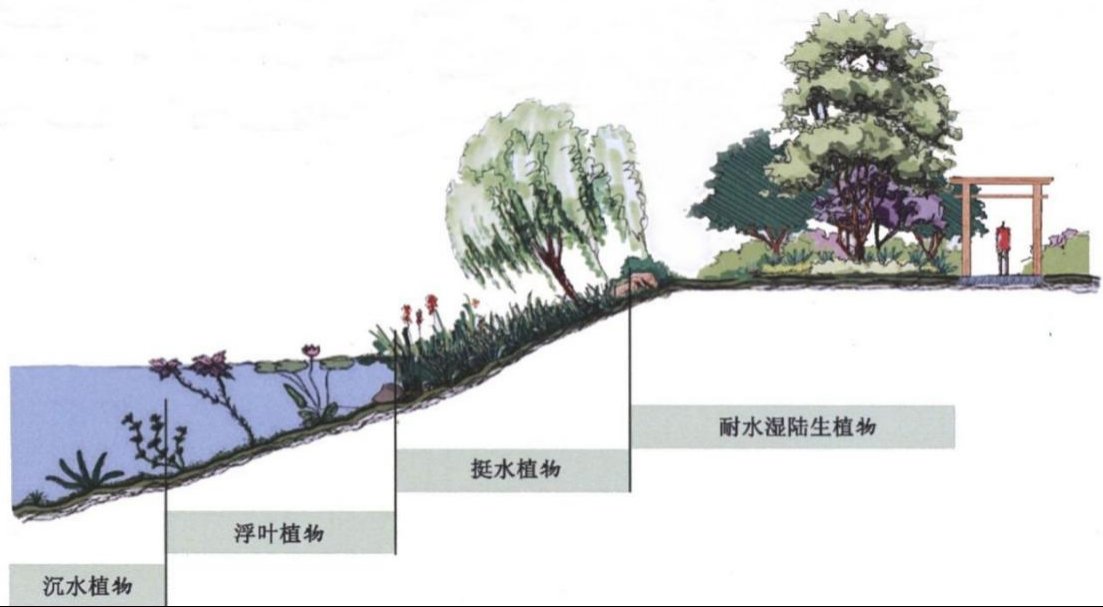

该地区当地流域的水生植物包括沉水植物、浮叶植物、挺水植物与湿生植物,不同植物生长区间如图 10 所示。

结合当地的实际情况,项目水生植物主要选择水质净化好、低杆、开花类的,以香蒲、千屈菜、黄花鸢尾为挺水植物先锋物种,以黑藻、狐尾藻为沉水植物先锋物种。陆生植物以垂柳、国槐、水杉、樱花、垂丝海棠为乔灌木先锋物种,以大花萱草、红瑞木、蓝花鸢尾、小冠花等为地被植物先锋物种。

3 生态环境提升

3.1 改善流域水环境质量

项目通过建设潜流湿地、表流湿地等对该地区第二污水处理厂尾水进行深度净化,使其达标后再进行排放。兴建本项目避免了该地区第二污水处理厂尾水直排流入南四湖造成对水系的污染,大大降低了当地水系的负荷,提升了河道的自净能力,改善了流域的生态环境。工程积极相应国家十四五节能减排规划,

图 8 生态岛示意图

图 9 表流湿地鸟瞰

图 10 植物配置示意图

工程建成后预计年可削减 CODCr:146 吨,NH3-N:7.3 吨,TP:1.46 吨,流域环境可得到明显的改善。湿地工程处理出水主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中地表水 III 类标准,湿地出水将成为当地补水水源,有利于促进该区域环境的良性发展。

同时该工程的实施保障了南水北调东线调水安全,提高该地区基础设施水平,改善投资环境,提高该地区生态环境质量,改善了沿线生态环境,提高了居民生活幸福度。

3.2 增加生物多样性和生态系统的稳定性

湿地系统可以为诸多生物提供适宜生长的生境,在增加生物多样性、生态系统的复杂和稳定性、维持自然平衡中起着非常重要的作用。本工程以黄花鸢尾、再力花、千屈菜、狐尾藻等作为湿地植物,搭配本土乔木、灌木、地被植物,并进行优化配置,由此建立生物多样性和稳定性的湿地生态系统,提高河道水体的自净能力,增加环境容量。

随着项目建成,该区域内的生境将得到大幅度的改善。本工程涵盖了林间生境、灌草生境、潜水生境、深水生境等多种生境系统,由此形成的湿地系统,不仅可以为水禽提供丰富的食物来源,繁茂的植物群丛也可以为水禽提供栖息繁殖所必须的安全空间,这对于增加该地区生物多样性和生态系统的稳定性具有重要的意义。

3.3 提高可持续发展和促进经济发

展本工程建成投产后,可以有效缓解受纳水体的环境压力,进而保护水系的生态功能。通过湿地净化的水体近期可直接作为景观回用水,从长远的角度,远期可以作为中水多种途径进行回用,不仅解决困扰城镇多年的污水处理难题,还可改变人均水资源匮乏的现实,经济效益明显。本项目的建设使得该地区再生水资源调配、输送及循环利用功能不断完善,再生水资源的调蓄与循环利用水平明显提高,实现了城镇污水的资源化利用和城市水生态的良性循环,有利于该地区供水安全和生态城镇的建设。结合“海绵城市”的建设,人工湿地将充分发挥水系、绿地等系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,有效控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式,进一步提升城市的雨水渗、蓄、用功能,助力该地区市海绵城市的建设。

高质量的水体环境,是高质量生态环境所需的必要条件,为该地区全力打造的高质量生态环境,丰富景观层次,也为当地经济的可持续发展提供了有力保障。

随着水质逐渐得到改善,美丽湿地景观的逐渐形成,将大大提高当地居民的生活环境质量。同时湿地工程具有很高的科研和教育价值,不但可以提高当地居民的环境保护意识,而且可以为中国典型气候条件下北方湿地建设提供可靠的实践经验,为当地环境的水污染治理提供示范作用。